旅の終わり。

・帰路

長旅であった。いよいよ帰路につく。昼過ぎの飛行機に乗る予定なので、今日は荷造りをしてから空港へ向かうだけである。シャルル・ド・ゴールを離陸した機体はぐいぐいと高度を上げていく。やがて、機窓の眼下にはまばゆいばかりの白い雲海。そして上方を見上げると、少し黒みがかった、深い青色の世界が広がる。しかし、あと10時間も経てばまた日常の世界が待っている。それを予見して、というのはあまりにおかしい言い方だが、今のうちに片付けられる仕事には早めに取り組んでおこう。睡眠時間をだいぶ削って、ようやく弓道部テストの作問が完了した。ワインが回ったのでしばし仮眠する。

パリ時間の22時頃、離陸から8時間半あまりで夜が明けてきた。水色、紫色、灰色が不思議に溶け合った色が、雲と空の境界に広がる。朝日は機体左側の窓から差し込んできた。時差を飛び越えて、新しい一日の始まりである。ところで改めて思うに、こんな金属の塊がよくぞ空を飛ぶものだ。銀の翼を広げて、機体は悠々とユーラシア大陸の上空を泳いでいる。

成田に降り立った後は、バスで家路についた。今日は風が強く、また黄砂のせいかひどく埃っぽい。気がつけば3月18日。走り抜けてきた旅路は、ここに終着である。

写真

1枚目:雲海を飛ぶ

2枚目:黎明の空

3枚目:霞ヶ浦を渡る

753文字

3/17 → 3/18

Paris Charles de Gaulle(CDG)1335(GMT+1)

→ 東京・成田(NRT)910(GMT+9)

エールフランス航空276便(AF276)

・帰路

長旅であった。いよいよ帰路につく。昼過ぎの飛行機に乗る予定なので、今日は荷造りをしてから空港へ向かうだけである。シャルル・ド・ゴールを離陸した機体はぐいぐいと高度を上げていく。やがて、機窓の眼下にはまばゆいばかりの白い雲海。そして上方を見上げると、少し黒みがかった、深い青色の世界が広がる。しかし、あと10時間も経てばまた日常の世界が待っている。それを予見して、というのはあまりにおかしい言い方だが、今のうちに片付けられる仕事には早めに取り組んでおこう。睡眠時間をだいぶ削って、ようやく弓道部テストの作問が完了した。ワインが回ったのでしばし仮眠する。

パリ時間の22時頃、離陸から8時間半あまりで夜が明けてきた。水色、紫色、灰色が不思議に溶け合った色が、雲と空の境界に広がる。朝日は機体左側の窓から差し込んできた。時差を飛び越えて、新しい一日の始まりである。ところで改めて思うに、こんな金属の塊がよくぞ空を飛ぶものだ。銀の翼を広げて、機体は悠々とユーラシア大陸の上空を泳いでいる。

成田に降り立った後は、バスで家路についた。今日は風が強く、また黄砂のせいかひどく埃っぽい。気がつけば3月18日。走り抜けてきた旅路は、ここに終着である。

写真

1枚目:雲海を飛ぶ

2枚目:黎明の空

3枚目:霞ヶ浦を渡る

753文字

寒空のパリ。

・散策

昨日と同じくオペラ大通りを南下し、ルーヴル(Louvre)宮に至る。その裏手を通ってセーヌ(Seine)河岸に出て、シテ(Cité)島の西端をかすめるように架かるポン・ヌフ(Pont Neuf)を渡り、左岸にたどり着く。昨日はよく晴れていたが、今日のパリは曇天。時おり吹きつける風はかなり冷たく、寒々しい一日である。道なりにしばらく歩いて行くと、小さな交差点に行きつく。サン・ジェルマン・デ・プレ教会を目指すべくここを右折すると、ビュシ(Buci)通りという曲がった道に入る。この通りはなかなか風情があり、カフェやら花屋やら惣菜屋やらが道の両側に立ち並んでいる。

こういった風景がやはりロンドンとは大きく違うところで、街のどの一角を切り取っても絵になる。まず、至るところにカフェがある。惣菜屋や菓子屋の陳列などはどれも本当に美味しそうで、脂を滴らせながら今まさに焼かれている鶏肉も食欲をそそる。カフェには多くの地元民が憩っていて、思い思いの時間を過ごしている。フランス人はみな仕事もせずにカフェで休んでばかりいる、というのはさすがに違うだろうが、イギリス人とは根本的に気質が異なることは確かなようだ。地下鉄のInformationは窓口が開いているにもかかわらずたいてい空席だし、昨日のロダン美術館は、閉館30分前くらいになると急に職員がそわそわし始めて、帰りたくて仕方がないような素振りであった。そういえばオランジュリー美術館のショップでも、職員どうしがべちゃべちゃとくだらない雑談をしながらレジを叩いていた。イギリスではなかなか考えられないことだが、少々のいい加減さに慣れてしまえば、食べ物も圧倒的に美味しいことだし、かえってこちらの方が居心地が良く快適かもしれない。

ところで、全国民がいい加減で適当な感じだと、それはそれで国家としての体を保てなくなるような気がするけれども、別にフランスはそういう国ではない。ごく少数のブレインさえしっかりしていれば、必ずしも全員がきちんとしている必要などないのかもしれない。もちろん、かなり大局的な視点において正しい方向に進めるというだけであり、細かいところに注目すれば色々な綻びが見えてきそうではある。話が逸れてしまった。

・サン・ジェルマン・デ・プレ教会

近くにあるサン・シュルピス(St. Sulpice)は昨年訪れたが、ここは未訪問であった。パリ最古の教会で、鐘楼は11世紀、内陣は12世紀の建築らしい。もっと詳しい知識があれば、こうした訪問も格段に面白くなるのかもしれないが、どうも「雰囲気」だけを味わって終わってしまう。もっとも、旅行なのだから難しいことを考えずに「何となくいい」「何となく悪い」という幼稚な直感に従うのも一考で、何から何まで理解し尽くすということには無理がある。教会に入るのも何度目か知れないが、毎度毎度思うのは、人間と社会を動かしてきたキリスト教の莫大な力である。重機も何もない時代に、よくぞここまで石を積み上げたものだ。永きにわたってパリの街を見下ろしてきた石は、陰鬱な寒空の下、今日も沈黙して鐘楼を支えている。

昼はメトロに乗ってプラス・モンジュ(Place Monge)まで移動し、ムフタール(Mouffetard)通りとポ・ド・フェール(Pot de Fer)通りの交差点にあるLa Vieille Tourという店に入る。エスカルゴとアヒルを食した。安いし美味しい。

・プチ・パレ美術館

午後は左岸の南方を大きく回りながら移動し、セーヌ河を渡ったところにあるシャンゼリゼ・クレマンソー(Champs Élysées Clémenceau)という駅で下車。アレクサンドル三世橋の先には、アンヴァリッドが見える。プチ・パレはグラン・パレと並び、1900年のパリ万博のときに建造された建物で、現在は無料の美術館として開放されている。展示内容は多岐にわたるが、比較的近代のものが多く分かりやすい。古色蒼然としたルーヴルとは異なり、宗教の知識も、神話の知識も不要。この美術館も、ふとしたところにモネの『ラヴァクール(Lavacourt)の日の出』や、レンブラント(Rembrandt)の自画像が架けられている。また、ここは中世の宗教美術の展示が充実していて、膨大量のイコンのコレクションがあった。また、緻密な象牙細工も目を見張るものがある。硬質な白い構造物がこまごまと組み合わさっている様は、頭頸部の解剖実習を彷彿させる。それにしても、これほどの展示が無料で見られるとは。

日没を待ってシャンゼリゼの夜景を撮るのも一考だったが、小雨が降ってきたので宿へ引き返すことにした。どんな場面でも、写真を撮るのは本当に一苦労である。

帰国後に降ってくる莫大な仕事を予感しつつ、パリ最後の夜が更けてゆく。

写真

1枚目:サン・ジェルマン・デ・プレ教会

2枚目:『ラヴァクールの日の出』

3枚目:黄昏のシャンゼリゼ大通り

2733文字

3/16

徒歩による移動

サン・ジェルマン・デ・プレ(St. Germain des prés)教会

Odéon → Jussieu

メトロ10号線

Jussieu → Place Monge

メトロ7号線

ムフタール通り

Place Monge → Jussieu

メトロ7号線

Jussieu → Duroc

メトロ10号線

Duroc → Champs Élysées Clémenceau

メトロ13号線

プチ・パレ

Champs Élysées Clémenceau → Concorde

メトロ1号線

Concorde → Opéra

メトロ8号線

パリ泊

Hotel France d’Antin

・散策

昨日と同じくオペラ大通りを南下し、ルーヴル(Louvre)宮に至る。その裏手を通ってセーヌ(Seine)河岸に出て、シテ(Cité)島の西端をかすめるように架かるポン・ヌフ(Pont Neuf)を渡り、左岸にたどり着く。昨日はよく晴れていたが、今日のパリは曇天。時おり吹きつける風はかなり冷たく、寒々しい一日である。道なりにしばらく歩いて行くと、小さな交差点に行きつく。サン・ジェルマン・デ・プレ教会を目指すべくここを右折すると、ビュシ(Buci)通りという曲がった道に入る。この通りはなかなか風情があり、カフェやら花屋やら惣菜屋やらが道の両側に立ち並んでいる。

こういった風景がやはりロンドンとは大きく違うところで、街のどの一角を切り取っても絵になる。まず、至るところにカフェがある。惣菜屋や菓子屋の陳列などはどれも本当に美味しそうで、脂を滴らせながら今まさに焼かれている鶏肉も食欲をそそる。カフェには多くの地元民が憩っていて、思い思いの時間を過ごしている。フランス人はみな仕事もせずにカフェで休んでばかりいる、というのはさすがに違うだろうが、イギリス人とは根本的に気質が異なることは確かなようだ。地下鉄のInformationは窓口が開いているにもかかわらずたいてい空席だし、昨日のロダン美術館は、閉館30分前くらいになると急に職員がそわそわし始めて、帰りたくて仕方がないような素振りであった。そういえばオランジュリー美術館のショップでも、職員どうしがべちゃべちゃとくだらない雑談をしながらレジを叩いていた。イギリスではなかなか考えられないことだが、少々のいい加減さに慣れてしまえば、食べ物も圧倒的に美味しいことだし、かえってこちらの方が居心地が良く快適かもしれない。

ところで、全国民がいい加減で適当な感じだと、それはそれで国家としての体を保てなくなるような気がするけれども、別にフランスはそういう国ではない。ごく少数のブレインさえしっかりしていれば、必ずしも全員がきちんとしている必要などないのかもしれない。もちろん、かなり大局的な視点において正しい方向に進めるというだけであり、細かいところに注目すれば色々な綻びが見えてきそうではある。話が逸れてしまった。

・サン・ジェルマン・デ・プレ教会

近くにあるサン・シュルピス(St. Sulpice)は昨年訪れたが、ここは未訪問であった。パリ最古の教会で、鐘楼は11世紀、内陣は12世紀の建築らしい。もっと詳しい知識があれば、こうした訪問も格段に面白くなるのかもしれないが、どうも「雰囲気」だけを味わって終わってしまう。もっとも、旅行なのだから難しいことを考えずに「何となくいい」「何となく悪い」という幼稚な直感に従うのも一考で、何から何まで理解し尽くすということには無理がある。教会に入るのも何度目か知れないが、毎度毎度思うのは、人間と社会を動かしてきたキリスト教の莫大な力である。重機も何もない時代に、よくぞここまで石を積み上げたものだ。永きにわたってパリの街を見下ろしてきた石は、陰鬱な寒空の下、今日も沈黙して鐘楼を支えている。

昼はメトロに乗ってプラス・モンジュ(Place Monge)まで移動し、ムフタール(Mouffetard)通りとポ・ド・フェール(Pot de Fer)通りの交差点にあるLa Vieille Tourという店に入る。エスカルゴとアヒルを食した。安いし美味しい。

・プチ・パレ美術館

午後は左岸の南方を大きく回りながら移動し、セーヌ河を渡ったところにあるシャンゼリゼ・クレマンソー(Champs Élysées Clémenceau)という駅で下車。アレクサンドル三世橋の先には、アンヴァリッドが見える。プチ・パレはグラン・パレと並び、1900年のパリ万博のときに建造された建物で、現在は無料の美術館として開放されている。展示内容は多岐にわたるが、比較的近代のものが多く分かりやすい。古色蒼然としたルーヴルとは異なり、宗教の知識も、神話の知識も不要。この美術館も、ふとしたところにモネの『ラヴァクール(Lavacourt)の日の出』や、レンブラント(Rembrandt)の自画像が架けられている。また、ここは中世の宗教美術の展示が充実していて、膨大量のイコンのコレクションがあった。また、緻密な象牙細工も目を見張るものがある。硬質な白い構造物がこまごまと組み合わさっている様は、頭頸部の解剖実習を彷彿させる。それにしても、これほどの展示が無料で見られるとは。

日没を待ってシャンゼリゼの夜景を撮るのも一考だったが、小雨が降ってきたので宿へ引き返すことにした。どんな場面でも、写真を撮るのは本当に一苦労である。

帰国後に降ってくる莫大な仕事を予感しつつ、パリ最後の夜が更けてゆく。

写真

1枚目:サン・ジェルマン・デ・プレ教会

2枚目:『ラヴァクールの日の出』

3枚目:黄昏のシャンゼリゼ大通り

2733文字

美術館をめぐる。

・オランジュリー美術館

オペラ(Opéra)大通りを南下してチュイルリー(Tuileries)庭園へ入る。今日のパリは晴天。コンコルド(Concorde)広場のオベリスクの向こう側には、車の大群がうごめくシャンゼリゼ(Champs Élysées)大通りがのぞき、その奥、地図上では2kmくらい離れていると思われる場所に、凱旋門がある。この景色を眺めるのも三度目である。まずは、庭園の隅にあるオランジュリー美術館を訪れる。セキュリティー・チェックで「コンニチハ、カバンヲアケテクダサイ」と言われたのには笑ってしまった。日本人観光客が相当多いということか。せっかくなので、音声ガイドを聞きながら絵を観るとしよう。しかし音声ガイドの一式ごときでパスポートを預かられるとは思わなかった。

モネの睡蓮は自然光を取り入れた展示で、柔らかい光が天窓から差し込む設計。絵には空が描かれておらず、どこまでも吸い込まれそうな深みである。また楕円形の展示室も、その無限性の表現に一役買っているような気がする。楕円自体は閉じた曲線だが、それ自体で完結している真円とは異なり、無限遠まで飛んでいく放物線や双曲線に通じる何かを感じる。その感覚は、楕円が離心率をもつことと関係しているのかもしれない。閉じた図形でありながら、内的には無限性を秘めている、とでも言えば良いのか、とにかくその特徴は、閉じたキャンバスでありながら、無限の睡蓮の世界を表したこの絵画と見事に合致しているように思えるのである。

また、画家と写真家の違いは何か、という疑問もふと湧き起こる。この絵に描かれた光線の具合は、白神山地の青池の一角を切り取ったときのそれと実によく似ている。では、絵も写真も同じかと言われると、それは違う。絵を描くにしても写真を撮るにしても、どういう構図で題材を扱うか、そしてどのように扱うか、という二点は大きなポイントになるように思われる。抽象画とか、何だか訳の分からない絵とかを除けば、前者のポイントは絵も写真も大して変わることがない。しかし後者についていえば、画家は自らの感覚を再構成した産物をキャンバス上に自由に表現するのに対して、写真家はどこまでも絶対的な光線を自らの感覚のもとに操っているにすぎない。写真の材料はあくまで光線という外因子であり、その外因子が美しく姿を変える過程において、いかに内因子たる撮影者の感覚が関与できるか、というところに主眼が置かれる。画家は、視覚野で再構成された情報を自らの手で描くわけだから、いわば絵の材料もそれらに対する調味料も、ひとえに内因子だと言えるかもしれない。

もっとも、今のようなデジタル全盛の時代にあっては、写真を撮った後にいくらでも色調補正や効果をかけられたりするので、そういう意味においては外因子の占める割合がどんどん小さくなっている。極端な補正や効果に走ると、それは写真を撮っているというより、壮大な塗り絵をやっているか、あるいは下絵をもとに新しい絵を描いているのとあまり変わらない。上手い写真を撮ることと、上手い絵を描くことでは、目指すところは同一でも手法が根本的に違うはずなのだが、どうやらその境界が融け始めている部分があるのかもしれない。

睡蓮もさることながら、オランジュリーは地下のコレクションも大したもので、ルノワール(Renoir)やセザンヌ(Cézanne)の絵がそこら中に架けてある。この中のたった数点でも日本に来たとしたら、きっと美術館は大行列になるのだろう。それもそれで、何だかアホ臭い話である。ドゥラン(Derain)の絵がなかなか良かった。結局、何だかんだで午前中いっぱいを使う。

・ロダン美術館

いったん宿に戻った後、午後はロダン美術館を訪れる。地獄の門、考える人など、著名な彫刻が庭に展示されている。かつての邸宅は美術館に転用され、邸内にはおびただしい数の彫刻が置いてある。建物は改装中で、今はメインのものしか展示していないらしい。床が埃っぽく、仮設の展示方法もずいぶんと雑な感じだが、きっとすごいものがそこら中に転がっているのだろう。彫刻は、絵画とは全く違った面白さがあって良い。あまり流行っていないのかもしれないが、角度によって変わっていく陰影や表情は見飽きることがない。最後に、大理石の彫刻を見て回った。パンフレットには"THE FLESH THE MARBLE"と書かれていて、なるほど、大理石は肉体を表現するのに最適な素材なのだ。石の透き通った感じが、毛細血管の血流を透過する皮膚の質感に絶妙にマッチしているということだろう。

ナポレオン(Napoléon)が眠るアンヴァリッド(Invalides)廃兵院を外から眺め、アレクサンドル(Alexandre)三世橋と、プチ・パレ(Petit Palais)、グラン・パレ(Grand -)を遠方に望んでから、帰路についた。整然たる町並みである。ロンドンよりも圧倒的に美しい。

弓道部テストの作問に勤しむ夜。

写真

1枚目:印象派のコレクション

2枚目:考える人

3枚目:夕日に映えるアンヴァリッドのドーム

2502文字

3/15

徒歩による移動

オランジュリー(Orangerie)美術館

Quatre Septembre → St. Lazare

メトロ3号線

St. Lazare → Varenne

メトロ13号線

ロダン(Rodin)美術館

La Tour Maubourg → Opéra

メトロ8号線

パリ泊

Hotel France d’Antin

・オランジュリー美術館

オペラ(Opéra)大通りを南下してチュイルリー(Tuileries)庭園へ入る。今日のパリは晴天。コンコルド(Concorde)広場のオベリスクの向こう側には、車の大群がうごめくシャンゼリゼ(Champs Élysées)大通りがのぞき、その奥、地図上では2kmくらい離れていると思われる場所に、凱旋門がある。この景色を眺めるのも三度目である。まずは、庭園の隅にあるオランジュリー美術館を訪れる。セキュリティー・チェックで「コンニチハ、カバンヲアケテクダサイ」と言われたのには笑ってしまった。日本人観光客が相当多いということか。せっかくなので、音声ガイドを聞きながら絵を観るとしよう。しかし音声ガイドの一式ごときでパスポートを預かられるとは思わなかった。

モネの睡蓮は自然光を取り入れた展示で、柔らかい光が天窓から差し込む設計。絵には空が描かれておらず、どこまでも吸い込まれそうな深みである。また楕円形の展示室も、その無限性の表現に一役買っているような気がする。楕円自体は閉じた曲線だが、それ自体で完結している真円とは異なり、無限遠まで飛んでいく放物線や双曲線に通じる何かを感じる。その感覚は、楕円が離心率をもつことと関係しているのかもしれない。閉じた図形でありながら、内的には無限性を秘めている、とでも言えば良いのか、とにかくその特徴は、閉じたキャンバスでありながら、無限の睡蓮の世界を表したこの絵画と見事に合致しているように思えるのである。

また、画家と写真家の違いは何か、という疑問もふと湧き起こる。この絵に描かれた光線の具合は、白神山地の青池の一角を切り取ったときのそれと実によく似ている。では、絵も写真も同じかと言われると、それは違う。絵を描くにしても写真を撮るにしても、どういう構図で題材を扱うか、そしてどのように扱うか、という二点は大きなポイントになるように思われる。抽象画とか、何だか訳の分からない絵とかを除けば、前者のポイントは絵も写真も大して変わることがない。しかし後者についていえば、画家は自らの感覚を再構成した産物をキャンバス上に自由に表現するのに対して、写真家はどこまでも絶対的な光線を自らの感覚のもとに操っているにすぎない。写真の材料はあくまで光線という外因子であり、その外因子が美しく姿を変える過程において、いかに内因子たる撮影者の感覚が関与できるか、というところに主眼が置かれる。画家は、視覚野で再構成された情報を自らの手で描くわけだから、いわば絵の材料もそれらに対する調味料も、ひとえに内因子だと言えるかもしれない。

もっとも、今のようなデジタル全盛の時代にあっては、写真を撮った後にいくらでも色調補正や効果をかけられたりするので、そういう意味においては外因子の占める割合がどんどん小さくなっている。極端な補正や効果に走ると、それは写真を撮っているというより、壮大な塗り絵をやっているか、あるいは下絵をもとに新しい絵を描いているのとあまり変わらない。上手い写真を撮ることと、上手い絵を描くことでは、目指すところは同一でも手法が根本的に違うはずなのだが、どうやらその境界が融け始めている部分があるのかもしれない。

睡蓮もさることながら、オランジュリーは地下のコレクションも大したもので、ルノワール(Renoir)やセザンヌ(Cézanne)の絵がそこら中に架けてある。この中のたった数点でも日本に来たとしたら、きっと美術館は大行列になるのだろう。それもそれで、何だかアホ臭い話である。ドゥラン(Derain)の絵がなかなか良かった。結局、何だかんだで午前中いっぱいを使う。

・ロダン美術館

いったん宿に戻った後、午後はロダン美術館を訪れる。地獄の門、考える人など、著名な彫刻が庭に展示されている。かつての邸宅は美術館に転用され、邸内にはおびただしい数の彫刻が置いてある。建物は改装中で、今はメインのものしか展示していないらしい。床が埃っぽく、仮設の展示方法もずいぶんと雑な感じだが、きっとすごいものがそこら中に転がっているのだろう。彫刻は、絵画とは全く違った面白さがあって良い。あまり流行っていないのかもしれないが、角度によって変わっていく陰影や表情は見飽きることがない。最後に、大理石の彫刻を見て回った。パンフレットには"THE FLESH THE MARBLE"と書かれていて、なるほど、大理石は肉体を表現するのに最適な素材なのだ。石の透き通った感じが、毛細血管の血流を透過する皮膚の質感に絶妙にマッチしているということだろう。

ナポレオン(Napoléon)が眠るアンヴァリッド(Invalides)廃兵院を外から眺め、アレクサンドル(Alexandre)三世橋と、プチ・パレ(Petit Palais)、グラン・パレ(Grand -)を遠方に望んでから、帰路についた。整然たる町並みである。ロンドンよりも圧倒的に美しい。

弓道部テストの作問に勤しむ夜。

写真

1枚目:印象派のコレクション

2枚目:考える人

3枚目:夕日に映えるアンヴァリッドのドーム

2502文字

ロンドンを去る。

・ロンドン滞在最終日

ロンドン滞在も、長かったようであっという間であった。滞在中の天候はほぼ終始陰鬱な曇天であったが、今はすっかり回復して晴れ間ものぞいている。今日は有名百貨店のハロッズを訪れて土産物を買った後、所用でケンジントン界隈を散策したのみで、とくに面白い見どころを押さえたわけではない。敢えて挙げるとすれば、地下鉄のベーカー・ストリート(Baker Street)駅だろうか。ロンドン地下鉄は今年で150周年を迎えるが、Circle Lineのこの駅はその最初期からあったようだ。古いレンガで出来た柱の陰から、シャーロック=ホームズが登場しそうな雰囲気さえ漂う。また同線は土被りが浅く、一部ではトンネルの天井が抜けて塹壕のような場所を走っているので面白い。トンネルの内壁に張り巡らされた夥しい数の配管は、まるで毛細血管を造影しているかのような眺めであり、そのすれすれの場所を円筒状の電車が身をよじりながら窮屈そうに走り抜けていく。

コンデュイット・ストリート(Conduit Street)沿いにあるさくらという日本料理屋で遅い昼食をとってから、宿で預かってもらっていた荷物を引き揚げて、セント・パンクラス国際駅へ向かう。この駅の東側にはキングス・クロス(Kings Cross)駅が隣接している。せっかくなので、有名な9と3/4番線の標識を見に行くと、記念撮影の順番を待つ行列ができていた。直下のレンガの壁には、鳥かごを載せたカートがまさに突入せんとばかりに斜めに食い込んでいる。これはなかなか凝った演出。写真を撮られる人はみなカートに手をかけ、ハリー・ポッターのマフラーを首に巻きながらカメラに顔を向けていたw

・大陸へ

セント・パンクラスは往路のパリ北駅よりもはるかに整然とした駅で、何より雑然とした感じがなく、待合場所もホームの地下に設けられている。国際列車が発着する異国への玄関口にふさわしい出で立ち。出国手続きと荷物検査、パスポート・コントロールを終え、列車を待つ。iPadで旅行のメモをつけていると、意図せずとも色々な光景が目まぐるしく回想されてくる。

昨年、一昨年のフランスやイタリアと大きく異なるのは、まず第一に「言葉が分かる」ということで、アナウンスが聴解できたりそこら中の掲示物を読解できたりするだけで、旅の面白さは段違いである。言語は文化のかなり大きな部分を構成するわけだから、まあそれは当然のことだ。イギリス英語は、アメリカ人にはだいぶ気取って聞こえるようだが、全般的に子音が立っていて非常に聞き取りやすく、日本人には発音もしやすい。とくに年配の方が話すイギリス英語は、流麗に歌い上げるような演劇調で、音節の一粒一粒が生きているような感じがする。そうは言っても、グローバル・スタンダードはアメリカ英語なのか。

第二に、かなり大ざっぱではあるが、質実剛健という印象を至るところで受けた。華やかさがない、と言うとあまり良くないかもしれないが、しかし妙にチャラチャラした感じがなく、重厚な伝統の礎の上にさらなる石を黙々と淡々と積み上げていくかの如き気質は、個人的に好きである。やることをしっかりとやる、自らの立場と地位に応じて与えられた本分をまともに果たす。「いい加減」や「てきとう」という概念とはあまり縁のない、礼儀や礼節を重んじる硬質な雰囲気である。

しかし第三に、そういう硬質さというのは意外と難しいもので、相手の丁寧な振舞いをただ見ていれば構わないというわけでもなく、こちらにも相応の水準が否応なく求められるようも感じた。別に相手がてきとうならば、こちらもてきとうにフニャフニャしていれば良いわけだ。そういう力学を考慮すると、硬質さが「慇懃無礼」と紙一重であるところも注目すべき点で、たとえば"Wating a moment won’t hurt you."と書かれた、駆け込み乗車を注意する地下鉄のポスターはなかなか印象に残った。こういう書き方はこの国の特色を良く表しているのかどうかは不明だが、"Don’t rush into the train."とは書かないあたり、少なくとも何かしらのレトリックを感じる。婉曲には婉曲で応酬する、という考え方もあるかもしれない。

天井のガラス窓から降り注ぐ青白い光が、ユーロスターの屋根に反射している。列車は殺風景なホームを滑り出し、やがてぐいぐいと速度を上げてロンドンを後にする。海峡の長いトンネルを抜ければ、そこはもう大陸、異国の地である。パリに着いたのは現地時間の21時半過ぎ。線路には少し雪が残っていた。

写真

1枚目:ケンジントン・ハイ・ストリート

2枚目:ベーカー・ストリート駅

3枚目:発車を待つユーロスター(@セント・パンクラス国際駅)

2841文字

3/14

Bond Street → Green Park

Jubilee Line

Green Park → Knightsbridge

Piccadilly Line

ハロッズ(Harrods)訪問

Knightsbridge → South Kensington

Piccadilly Line

South Kensington → High Street Kensington

Circle Line

ケンジントン(Kensington)散策

High Street Kensington → Edgware Road

Circle Line

Edgware Road → Baker Street

Circle Line

Baker Street → Bond Street

Jubilee Line

London St. Pancras International 1801(GMT+0) → Paris Gare du Nord 2132(+15)(GMT+1)

EUROSTAR 9046

パリ泊

Hotel France d’Antin

・ロンドン滞在最終日

ロンドン滞在も、長かったようであっという間であった。滞在中の天候はほぼ終始陰鬱な曇天であったが、今はすっかり回復して晴れ間ものぞいている。今日は有名百貨店のハロッズを訪れて土産物を買った後、所用でケンジントン界隈を散策したのみで、とくに面白い見どころを押さえたわけではない。敢えて挙げるとすれば、地下鉄のベーカー・ストリート(Baker Street)駅だろうか。ロンドン地下鉄は今年で150周年を迎えるが、Circle Lineのこの駅はその最初期からあったようだ。古いレンガで出来た柱の陰から、シャーロック=ホームズが登場しそうな雰囲気さえ漂う。また同線は土被りが浅く、一部ではトンネルの天井が抜けて塹壕のような場所を走っているので面白い。トンネルの内壁に張り巡らされた夥しい数の配管は、まるで毛細血管を造影しているかのような眺めであり、そのすれすれの場所を円筒状の電車が身をよじりながら窮屈そうに走り抜けていく。

コンデュイット・ストリート(Conduit Street)沿いにあるさくらという日本料理屋で遅い昼食をとってから、宿で預かってもらっていた荷物を引き揚げて、セント・パンクラス国際駅へ向かう。この駅の東側にはキングス・クロス(Kings Cross)駅が隣接している。せっかくなので、有名な9と3/4番線の標識を見に行くと、記念撮影の順番を待つ行列ができていた。直下のレンガの壁には、鳥かごを載せたカートがまさに突入せんとばかりに斜めに食い込んでいる。これはなかなか凝った演出。写真を撮られる人はみなカートに手をかけ、ハリー・ポッターのマフラーを首に巻きながらカメラに顔を向けていたw

・大陸へ

セント・パンクラスは往路のパリ北駅よりもはるかに整然とした駅で、何より雑然とした感じがなく、待合場所もホームの地下に設けられている。国際列車が発着する異国への玄関口にふさわしい出で立ち。出国手続きと荷物検査、パスポート・コントロールを終え、列車を待つ。iPadで旅行のメモをつけていると、意図せずとも色々な光景が目まぐるしく回想されてくる。

昨年、一昨年のフランスやイタリアと大きく異なるのは、まず第一に「言葉が分かる」ということで、アナウンスが聴解できたりそこら中の掲示物を読解できたりするだけで、旅の面白さは段違いである。言語は文化のかなり大きな部分を構成するわけだから、まあそれは当然のことだ。イギリス英語は、アメリカ人にはだいぶ気取って聞こえるようだが、全般的に子音が立っていて非常に聞き取りやすく、日本人には発音もしやすい。とくに年配の方が話すイギリス英語は、流麗に歌い上げるような演劇調で、音節の一粒一粒が生きているような感じがする。そうは言っても、グローバル・スタンダードはアメリカ英語なのか。

第二に、かなり大ざっぱではあるが、質実剛健という印象を至るところで受けた。華やかさがない、と言うとあまり良くないかもしれないが、しかし妙にチャラチャラした感じがなく、重厚な伝統の礎の上にさらなる石を黙々と淡々と積み上げていくかの如き気質は、個人的に好きである。やることをしっかりとやる、自らの立場と地位に応じて与えられた本分をまともに果たす。「いい加減」や「てきとう」という概念とはあまり縁のない、礼儀や礼節を重んじる硬質な雰囲気である。

しかし第三に、そういう硬質さというのは意外と難しいもので、相手の丁寧な振舞いをただ見ていれば構わないというわけでもなく、こちらにも相応の水準が否応なく求められるようも感じた。別に相手がてきとうならば、こちらもてきとうにフニャフニャしていれば良いわけだ。そういう力学を考慮すると、硬質さが「慇懃無礼」と紙一重であるところも注目すべき点で、たとえば"Wating a moment won’t hurt you."と書かれた、駆け込み乗車を注意する地下鉄のポスターはなかなか印象に残った。こういう書き方はこの国の特色を良く表しているのかどうかは不明だが、"Don’t rush into the train."とは書かないあたり、少なくとも何かしらのレトリックを感じる。婉曲には婉曲で応酬する、という考え方もあるかもしれない。

天井のガラス窓から降り注ぐ青白い光が、ユーロスターの屋根に反射している。列車は殺風景なホームを滑り出し、やがてぐいぐいと速度を上げてロンドンを後にする。海峡の長いトンネルを抜ければ、そこはもう大陸、異国の地である。パリに着いたのは現地時間の21時半過ぎ。線路には少し雪が残っていた。

写真

1枚目:ケンジントン・ハイ・ストリート

2枚目:ベーカー・ストリート駅

3枚目:発車を待つユーロスター(@セント・パンクラス国際駅)

2841文字

エイヴォン(Avon)川のほとりに佇む中世の町。

・鉄道旅行3日目

今日もパディントンから旅が始まる。昨日と同じファースト・グレート・ウェスタン鉄道で、ブリストル(Bristol)行の特急列車に乗る。列車はやはりディーゼル機関車が牽引する客車列車で、編成は昨日の列車とほぼ同じと思われる。車内は結構混んでいて、ヘッドレストに「Reserved」の札が差さっている座席も多い。バース(Bath)までの107マイルを1時間半で行くため、表定速度は毎時115km/hということになる。車窓を見るに、飛ばしている区間は140か150ほど出ているのではないだろうか。デッキの扉は相変わらずの手動外開き式だが、扉の窓は何と走行中でも開く。試しに窓を下ろしてみるとかなりの風圧で、少しでも乗り出せば命の危険を感じる。

バースでは多くの乗客が下車した。バース自体はローマ時代の浴場がある一大観光地ではあるが、今日はここはパスし、近郊にあるブラッドフォード・オン・エイヴォンという小さな田舎町を訪ねよう。8分の接続でウェストベリー(Westbury)行のローカル線に乗り換える。列車は3両編成の気動車で、床下から伝わってくるエンジンの唸りと振動は、キハ40を彷彿させる。先ほどまで乗っていた客車列車との乗車感の違いが明らかで面白い。バースを去った列車の車窓は急にのどかになり、エイヴォン川に沿って牧草地が広がる。緑の背景に、点々と白い影。羊が放牧されている。フレッシュフォード(Freshford)、エイヴォンクリフ(Avoncliff)という小駅を経て、目的地、ブラッドフォード・オン・エイヴォンに到着である。

・白昼の逍遥

2面2線の小さな駅である。石造りの駅舎は、19世紀に建造されたものらしい。北側へ少し歩いていくと、タウン・ブリッジ(Town Bridge)のほとりに観光案内所があった。入ると、ボランティアと思しき親切そうな老紳士が丁寧に説明してくれた。町の地図を30ペンスで購入する。名前の通り、ここはエイヴォン川に沿う形でゆるやかな斜面に町が展開している。

最大の見どころは、サクソン・チャーチ(Saxon Church)である。1300年前のサクソン時代からここにあったという恐ろしく古い建築で、非常に素朴な外観なので言われなければ教会と分からない。実際、本来の用途が不明で納屋や納骨堂として使われていた時代もあったらしく、これがサクソン時代の教会だと判明したのは19世紀のことである。内部に入ると非常に簡素な造りで、壁には一対の天使が彫刻が見える。10世紀以上の長きにわたってこの地を見守ってきたと思うと、不思議な気分になる。サクソン・チャーチの向かい側にはトリニティ・チャーチ(Trinity Church)という別の教会がある。これはこれで立派な教会だが、案内所の老紳士曰く、町の人々の心の拠り所はサクソン・チャーチの方にあるらしい。

その後、古い町並みへと足を運ぶ。急坂を上っていくと、斜面にはりつくようにして石造りの家々が立ち並んでいる。ミドル・レーン(Middle Lane)とセント・メアリー・トーリー(St. Mary Tory)という2本の歩道が並行して斜面を横切っており、狭い石段がその間を縫うように走っている。上り坂の一角をふと見れば、2年前に訪れた尾道の町を思い出す。家々の庭は歩道を挟んだ反対側にあり、高台からは町の風景が一望のもとである。そのはずれにある聖メアリー教会は質素な建物で、いわゆる教会のイメージとはずいぶんと異なる。教会の前の芝生でしばしの休憩。白昼の暖かな日差しを浴びながら、人なつこい飼い猫と飼い犬が追いかけてくる。ここには、ゆるやかな時間が流れているように思える。至る所に古い建物が佇んでいて、どこを切り取っても絵になる美しい町だ。

良い時間になったので斜面を下りる。古い町並みを縫うような歩道は非常に静かだったのに対し、舗装された車道の交通量はかなり多い。それでも、14世紀の石造りの納屋、15世紀から営業しているらしいSwan Hotelという老舗の宿など、町の随所に歴史を感じる。シャンブル(Shamble)という小さな商店街を見た後、Dandy Lionというパブにて遅い昼食。ラム肉のシチューと、Rhymney Exportというビール。最後にタウン・ブリッジの写真を撮ってから町を後にした。

・帰路

3日間の鉄道による日帰り旅行も今日でおしまいである。やはり海外の鉄道は面白い。何より、当たり前のように客車列車に乗れるのが嬉しい。そういえば昼間、突然妙な汽笛が聞こえたので駅の方を見渡すと、何と蒸気機関車が白煙を吐きながら猛然と通過していくのが家々の狭間に見えた。とくに予習をしていなかったので驚いたが、何かの臨時列車だったのかもしれない。次回訪れることがあれば、イギリスの保存鉄道を探訪するのも面白そうである。一度の旅行ではとても全てを回り切ることはできないが、あらゆる瞬間が一期一会であることを肝に銘じて、旅を続けるとしよう。

写真

1枚目:青空に映えるサクソン・チャーチ

2枚目:ブラッドフォード・オン・エイヴォンの町を一望

3枚目:駅に入線する普通列車

3061文字

3/13

Bond Street → Baker Street

Jubilee Line

Baker Street → Paddington

Bakerloo Line

London Paddington 930 → Bath Spa 1059

First Great Western Service

Bath Spa 1107 → Bradford-on-Avon 1123

First Great Western Service

ブラッドフォード・オン・エイヴォン(Bradford-on-Avon)散策

Bradford-on-Avon 1452(+2) → Bath Spa 1509(+3)

First Great Western Service

Bath Spa 1513 → London Paddington 1644

First Great Western Service

Paddington → Baker Street

Bakerloo Line

Baker Street → Bond Street

Jubilee Line

ロンドン泊

Mermaid Suite

・鉄道旅行3日目

今日もパディントンから旅が始まる。昨日と同じファースト・グレート・ウェスタン鉄道で、ブリストル(Bristol)行の特急列車に乗る。列車はやはりディーゼル機関車が牽引する客車列車で、編成は昨日の列車とほぼ同じと思われる。車内は結構混んでいて、ヘッドレストに「Reserved」の札が差さっている座席も多い。バース(Bath)までの107マイルを1時間半で行くため、表定速度は毎時115km/hということになる。車窓を見るに、飛ばしている区間は140か150ほど出ているのではないだろうか。デッキの扉は相変わらずの手動外開き式だが、扉の窓は何と走行中でも開く。試しに窓を下ろしてみるとかなりの風圧で、少しでも乗り出せば命の危険を感じる。

バースでは多くの乗客が下車した。バース自体はローマ時代の浴場がある一大観光地ではあるが、今日はここはパスし、近郊にあるブラッドフォード・オン・エイヴォンという小さな田舎町を訪ねよう。8分の接続でウェストベリー(Westbury)行のローカル線に乗り換える。列車は3両編成の気動車で、床下から伝わってくるエンジンの唸りと振動は、キハ40を彷彿させる。先ほどまで乗っていた客車列車との乗車感の違いが明らかで面白い。バースを去った列車の車窓は急にのどかになり、エイヴォン川に沿って牧草地が広がる。緑の背景に、点々と白い影。羊が放牧されている。フレッシュフォード(Freshford)、エイヴォンクリフ(Avoncliff)という小駅を経て、目的地、ブラッドフォード・オン・エイヴォンに到着である。

・白昼の逍遥

2面2線の小さな駅である。石造りの駅舎は、19世紀に建造されたものらしい。北側へ少し歩いていくと、タウン・ブリッジ(Town Bridge)のほとりに観光案内所があった。入ると、ボランティアと思しき親切そうな老紳士が丁寧に説明してくれた。町の地図を30ペンスで購入する。名前の通り、ここはエイヴォン川に沿う形でゆるやかな斜面に町が展開している。

最大の見どころは、サクソン・チャーチ(Saxon Church)である。1300年前のサクソン時代からここにあったという恐ろしく古い建築で、非常に素朴な外観なので言われなければ教会と分からない。実際、本来の用途が不明で納屋や納骨堂として使われていた時代もあったらしく、これがサクソン時代の教会だと判明したのは19世紀のことである。内部に入ると非常に簡素な造りで、壁には一対の天使が彫刻が見える。10世紀以上の長きにわたってこの地を見守ってきたと思うと、不思議な気分になる。サクソン・チャーチの向かい側にはトリニティ・チャーチ(Trinity Church)という別の教会がある。これはこれで立派な教会だが、案内所の老紳士曰く、町の人々の心の拠り所はサクソン・チャーチの方にあるらしい。

その後、古い町並みへと足を運ぶ。急坂を上っていくと、斜面にはりつくようにして石造りの家々が立ち並んでいる。ミドル・レーン(Middle Lane)とセント・メアリー・トーリー(St. Mary Tory)という2本の歩道が並行して斜面を横切っており、狭い石段がその間を縫うように走っている。上り坂の一角をふと見れば、2年前に訪れた尾道の町を思い出す。家々の庭は歩道を挟んだ反対側にあり、高台からは町の風景が一望のもとである。そのはずれにある聖メアリー教会は質素な建物で、いわゆる教会のイメージとはずいぶんと異なる。教会の前の芝生でしばしの休憩。白昼の暖かな日差しを浴びながら、人なつこい飼い猫と飼い犬が追いかけてくる。ここには、ゆるやかな時間が流れているように思える。至る所に古い建物が佇んでいて、どこを切り取っても絵になる美しい町だ。

良い時間になったので斜面を下りる。古い町並みを縫うような歩道は非常に静かだったのに対し、舗装された車道の交通量はかなり多い。それでも、14世紀の石造りの納屋、15世紀から営業しているらしいSwan Hotelという老舗の宿など、町の随所に歴史を感じる。シャンブル(Shamble)という小さな商店街を見た後、Dandy Lionというパブにて遅い昼食。ラム肉のシチューと、Rhymney Exportというビール。最後にタウン・ブリッジの写真を撮ってから町を後にした。

・帰路

3日間の鉄道による日帰り旅行も今日でおしまいである。やはり海外の鉄道は面白い。何より、当たり前のように客車列車に乗れるのが嬉しい。そういえば昼間、突然妙な汽笛が聞こえたので駅の方を見渡すと、何と蒸気機関車が白煙を吐きながら猛然と通過していくのが家々の狭間に見えた。とくに予習をしていなかったので驚いたが、何かの臨時列車だったのかもしれない。次回訪れることがあれば、イギリスの保存鉄道を探訪するのも面白そうである。一度の旅行ではとても全てを回り切ることはできないが、あらゆる瞬間が一期一会であることを肝に銘じて、旅を続けるとしよう。

写真

1枚目:青空に映えるサクソン・チャーチ

2枚目:ブラッドフォード・オン・エイヴォンの町を一望

3枚目:駅に入線する普通列車

3061文字

古色蒼然たる学問の町へ。

・鉄道旅行2日目

まずはMermaid Suiteというところへ宿を移動する。エレベータがないという致命的な構造だが、幸い2階だったので助かった。最寄駅はボンド・ストリート(Bond Street)で、各所へのアクセスは良好である。

鉄道旅行の2日目となる今日は、オックスフォード(Oxford)へ向かう。当初の予定では南イングランド海岸の景勝地、セブン・シスターズ(Seven Sisters)を考えていたものの、どうも吹雪になりそうなので今回は断念。海に面したチョークの断崖は非常に魅力的ではあったが、昨日の大雪が新聞で「Mad March」と報じられていることだし、海岸へ行くのは止めたほうがよさそうである。聞くところによると、ユーロスターも何便かウヤになったらしく、また高速道路で立ち往生も起こったようだ。

オックスフォードへはパディントン(Paddington)駅から列車がたくさん出ている。この方面はファースト・グレート・ウェスタン鉄道の管轄で、驚いたことにほとんどが客車列車である。轟音を上げる半流線型のディーゼル機関車が先頭と最後尾について、プッシュプル運転を行っている。客車列車といっても一昨年のイタリア国鉄のような旧態依然とした感じではなく、機関車も客車も紺色を基調とした塗色で統一された綺麗な車両で、またアクセントとして添えられた黄色や赤紫色も相まって、なかなかの編成美を見せている。しかし客車の扉は何と外開き式の手動ドアである。始発駅では全車両の扉がホームに向けて解放されていて、これは壮観。

乗り込んだ列車はオックスフォードまでの区間便かと思いきや、ロンドンから150マイルのヒアフォード(Hereford)へ向かう中距離の特急列車であった。カフェテリアもついている。車内は綺麗ではあるが、2等車の座席はリクライニングしないばかりか、転換クロスですらないのが残念。列車の滑り出しは至ってスムーズで、いつ動き出したのかまるで分からない。絶妙な加加速度である。どんどん速度が上がっていくが、さすがは標準軌、抜群の安定感。オックスフォードまでの63.5マイルを1時間足らずで結ぶということは、表定速度は毎時100kmを超えている。何と表現すれば良いのか、足取りは重厚にして軽快。客車列車でしか味わえない乗車感かもしれない。

車窓は予想外に晴れている。少し郊外に出るとすぐに景色が開けて爽快。この路線は本数の多い大幹線とみられるが、それでも非電化の複々線であるというのが面白い。架線のないクリアな景色に、標準軌の線路が4本並走するさまは、日本では見られないダイナミックな光景。オックスフォードには少し遅れて到着した。降りるときは扉の窓を下ろした後、内側から外側のドアノブに手をかけて開扉する。何とも旧式のシステムだが、これも本当に新鮮である。

・カーファックス・タワー

オックスフォードの町は鉄道駅から10分ほど歩いたところに広がっている。まずは、町を一望できるというカーファックス・タワーという塔に登る。狭い螺旋階段を這うようにして上がるのは、フィレンツェのジョットの鐘楼を思い起こさせる。塔のてっぺんは吹きさらしで非常に寒い。カレッジが集まっている町の中心部は歩いて回ることのできる広さで、塔上から見える範囲にある。カーファックスとは、「4本の道が交差する場所」という古い語源があるらしい。眼下の交差点には赤いダブルデッカーのバスが往来していて、晴れ渡った寒空のもとに、眺めの良いすがすがしい景色が広がる。

・ベイリオル・カレッジ

White Horseというパブでソーセージとマッシュポテトを食べる。素朴な味でイングランドの家庭料理といった風である。店内は地元民や学生と思しき人々で賑わっている。その後、近くにあるベイリオル・カレッジの構内を見学。皇太子妃が留学したカレッジとして知られる(後で調べたら、学位は取得していないらしいw)。ここはイングランド最古のカレッジで750年の歴史を誇る。庭は綺麗に手入れされていて美しい。それを取り囲むのは数々の石造りの建物で、緑色の芝と象牙色の建築が絶妙にマッチしている。構内はさほど広いわけではない。時おり行き交う学生もみな至って質素である。学問探究の場にふさわしい、厳粛な雰囲気が漂う。

・クライスト・チャーチ

吹きさらしの風がとにかく寒いので、ハイ・ストリート(High Street)沿いのスタバで暖をとってから、次なるカレッジ、クライスト・チャーチを訪問。ここは教会と複合した珍しいカレッジだが、とにかく建築が荘厳で、息を呑むような別格の美しさである。見学の入口はメドウ・ビルディング(Meadow Building)で、名前の通り、建物の前には広い草地が広がる。この草地は湿った陰鬱な感じがあり、どこかで見たことがあるような気がしたが、そのとき映画『アザーズ』に出てくる邸宅の草地をふと思い出したのだった。

クライスト・チャーチの目玉はグレート・ホール(Great Hall)で、高い天井の下、2列の長テーブルが整然と配列し、ずらりと並ぶ黄色いランプに照らされて、皿やらコップやら無数の食器が煌めく。ホールの最奥には教員のテーブルが横向きに配置され、壁には出身著名人の肖像画が多く架けられている。『ハリー・ポッター』の映画に登場する大食堂は、ここがモデルになったらしい。ホールを出ると、広大な庭を囲むトム・タワー(Tom Tower)があり、タワーの向かい側は大聖堂である。大司教トマス=ベケットの暗殺シーンを描いた古い窓や、月下に天上へとのぼる魂の船を表した聖フライズワイドの窓など、ステンドグラスがとくに面白かった。カレッジの中にこういった神秘的な空間があるとは何とも不思議である。

オックスフォードは町の中に大学があるというよりは、町自体が大学である。幾多ものカレッジが散在し、それらが複雑に相互依存しつつ、全体としてオックスフォードという大学複合体を形成している。カレッジの邦訳は難しいが、「学寮」が最も適しているようで、ここで学生と教員が寝食を共にし、カレッジ単位で教育が行われるという。そもそもカレッジ制度というものになじみがないので、学生生活についてはあまり実感が湧かない。しかしカレッジの構内を歩けば、何百年もの煤にまみれた堅牢な石造りの建物に象徴されるように、はるか昔から築かれてきた揺るぎない伝統の香りを随所に感じるのであって、あらゆる束縛から独立して純粋に学問を究めるための、質実剛健たる雰囲気が確かに存在しているように思う。荘厳ではあるが華美ではなく、いかにもイギリス文化らしい。英国の気質を根底から支えてきた学府の姿を見たようで、興味深い一日となった。

・帰路

帰りもヒアフォードからの特急列車であった。安定感のある高速運転に身を委ねつつ、余韻に浸りながら暮れゆく車窓を眺める。夜はチャイナタウンを再訪し、翠亨邨という店に入った。一昨日の場所に比べると量も多く、味も良い。

写真

1枚目:ベイリオル・カレッジの中庭

2枚目:荘厳なグレート・ホール

3枚目:パディントンに終着

3859文字

3/12

Bond Street → Baker Street

Jubilee Line

Baker Street → Paddington

Bakerloo Line

London Paddington 1022 → Oxford 1124(+5)

First Great Western Service

カーファックス・タワー(Carfax Tower)

ベイリオル・カレッジ(Balliol College)

クライスト・チャーチ(Christ Church)

Oxford 1731 → London Paddington 1837(+9)

First Great Western Service

Paddington → Piccadilly Circus

Bakerloo Line

チャイナタウン

Piccadilly Circus → Oxford Circus

Bakerloo Line

Oxford Circus → Bond Street

Central Line

ロンドン泊

Mermaid Suite

・鉄道旅行2日目

まずはMermaid Suiteというところへ宿を移動する。エレベータがないという致命的な構造だが、幸い2階だったので助かった。最寄駅はボンド・ストリート(Bond Street)で、各所へのアクセスは良好である。

鉄道旅行の2日目となる今日は、オックスフォード(Oxford)へ向かう。当初の予定では南イングランド海岸の景勝地、セブン・シスターズ(Seven Sisters)を考えていたものの、どうも吹雪になりそうなので今回は断念。海に面したチョークの断崖は非常に魅力的ではあったが、昨日の大雪が新聞で「Mad March」と報じられていることだし、海岸へ行くのは止めたほうがよさそうである。聞くところによると、ユーロスターも何便かウヤになったらしく、また高速道路で立ち往生も起こったようだ。

オックスフォードへはパディントン(Paddington)駅から列車がたくさん出ている。この方面はファースト・グレート・ウェスタン鉄道の管轄で、驚いたことにほとんどが客車列車である。轟音を上げる半流線型のディーゼル機関車が先頭と最後尾について、プッシュプル運転を行っている。客車列車といっても一昨年のイタリア国鉄のような旧態依然とした感じではなく、機関車も客車も紺色を基調とした塗色で統一された綺麗な車両で、またアクセントとして添えられた黄色や赤紫色も相まって、なかなかの編成美を見せている。しかし客車の扉は何と外開き式の手動ドアである。始発駅では全車両の扉がホームに向けて解放されていて、これは壮観。

乗り込んだ列車はオックスフォードまでの区間便かと思いきや、ロンドンから150マイルのヒアフォード(Hereford)へ向かう中距離の特急列車であった。カフェテリアもついている。車内は綺麗ではあるが、2等車の座席はリクライニングしないばかりか、転換クロスですらないのが残念。列車の滑り出しは至ってスムーズで、いつ動き出したのかまるで分からない。絶妙な加加速度である。どんどん速度が上がっていくが、さすがは標準軌、抜群の安定感。オックスフォードまでの63.5マイルを1時間足らずで結ぶということは、表定速度は毎時100kmを超えている。何と表現すれば良いのか、足取りは重厚にして軽快。客車列車でしか味わえない乗車感かもしれない。

車窓は予想外に晴れている。少し郊外に出るとすぐに景色が開けて爽快。この路線は本数の多い大幹線とみられるが、それでも非電化の複々線であるというのが面白い。架線のないクリアな景色に、標準軌の線路が4本並走するさまは、日本では見られないダイナミックな光景。オックスフォードには少し遅れて到着した。降りるときは扉の窓を下ろした後、内側から外側のドアノブに手をかけて開扉する。何とも旧式のシステムだが、これも本当に新鮮である。

・カーファックス・タワー

オックスフォードの町は鉄道駅から10分ほど歩いたところに広がっている。まずは、町を一望できるというカーファックス・タワーという塔に登る。狭い螺旋階段を這うようにして上がるのは、フィレンツェのジョットの鐘楼を思い起こさせる。塔のてっぺんは吹きさらしで非常に寒い。カレッジが集まっている町の中心部は歩いて回ることのできる広さで、塔上から見える範囲にある。カーファックスとは、「4本の道が交差する場所」という古い語源があるらしい。眼下の交差点には赤いダブルデッカーのバスが往来していて、晴れ渡った寒空のもとに、眺めの良いすがすがしい景色が広がる。

・ベイリオル・カレッジ

White Horseというパブでソーセージとマッシュポテトを食べる。素朴な味でイングランドの家庭料理といった風である。店内は地元民や学生と思しき人々で賑わっている。その後、近くにあるベイリオル・カレッジの構内を見学。皇太子妃が留学したカレッジとして知られる(後で調べたら、学位は取得していないらしいw)。ここはイングランド最古のカレッジで750年の歴史を誇る。庭は綺麗に手入れされていて美しい。それを取り囲むのは数々の石造りの建物で、緑色の芝と象牙色の建築が絶妙にマッチしている。構内はさほど広いわけではない。時おり行き交う学生もみな至って質素である。学問探究の場にふさわしい、厳粛な雰囲気が漂う。

・クライスト・チャーチ

吹きさらしの風がとにかく寒いので、ハイ・ストリート(High Street)沿いのスタバで暖をとってから、次なるカレッジ、クライスト・チャーチを訪問。ここは教会と複合した珍しいカレッジだが、とにかく建築が荘厳で、息を呑むような別格の美しさである。見学の入口はメドウ・ビルディング(Meadow Building)で、名前の通り、建物の前には広い草地が広がる。この草地は湿った陰鬱な感じがあり、どこかで見たことがあるような気がしたが、そのとき映画『アザーズ』に出てくる邸宅の草地をふと思い出したのだった。

クライスト・チャーチの目玉はグレート・ホール(Great Hall)で、高い天井の下、2列の長テーブルが整然と配列し、ずらりと並ぶ黄色いランプに照らされて、皿やらコップやら無数の食器が煌めく。ホールの最奥には教員のテーブルが横向きに配置され、壁には出身著名人の肖像画が多く架けられている。『ハリー・ポッター』の映画に登場する大食堂は、ここがモデルになったらしい。ホールを出ると、広大な庭を囲むトム・タワー(Tom Tower)があり、タワーの向かい側は大聖堂である。大司教トマス=ベケットの暗殺シーンを描いた古い窓や、月下に天上へとのぼる魂の船を表した聖フライズワイドの窓など、ステンドグラスがとくに面白かった。カレッジの中にこういった神秘的な空間があるとは何とも不思議である。

オックスフォードは町の中に大学があるというよりは、町自体が大学である。幾多ものカレッジが散在し、それらが複雑に相互依存しつつ、全体としてオックスフォードという大学複合体を形成している。カレッジの邦訳は難しいが、「学寮」が最も適しているようで、ここで学生と教員が寝食を共にし、カレッジ単位で教育が行われるという。そもそもカレッジ制度というものになじみがないので、学生生活についてはあまり実感が湧かない。しかしカレッジの構内を歩けば、何百年もの煤にまみれた堅牢な石造りの建物に象徴されるように、はるか昔から築かれてきた揺るぎない伝統の香りを随所に感じるのであって、あらゆる束縛から独立して純粋に学問を究めるための、質実剛健たる雰囲気が確かに存在しているように思う。荘厳ではあるが華美ではなく、いかにもイギリス文化らしい。英国の気質を根底から支えてきた学府の姿を見たようで、興味深い一日となった。

・帰路

帰りもヒアフォードからの特急列車であった。安定感のある高速運転に身を委ねつつ、余韻に浸りながら暮れゆく車窓を眺める。夜はチャイナタウンを再訪し、翠亨邨という店に入った。一昨日の場所に比べると量も多く、味も良い。

写真

1枚目:ベイリオル・カレッジの中庭

2枚目:荘厳なグレート・ホール

3枚目:パディントンに終着

3859文字

南イングランドの町を訪ねる。

・鉄道旅行初日

ブリットレイル・イングランドパス(3日間用)というフリー切符を予め日本で手配しておいた。今日から3日間、これを使って日帰りの鉄道旅行に出かける。かつてはイギリス国鉄というものが存在したようだが、現在は民営化を経てさまざまな運行会社が線路を共用し全国ネットワークを形成していて、これらをまとめてナショナル・レイルと呼ぶ。今日の目的地はカンタベリーとライ。旅の始まりは、ロンドンに来たときにも降り立ったセント・パンクラス国際駅。駅全体を被覆するガラスのドームからは青白い光が降り注ぎ、整然たる美しさである。一方の駅舎はレンガ造りの堂々たる佇まいで、新旧の建築が見事に融合しているように見える。

元々の予定では8時42分発のマーゲイト(Margate)行に乗る予定だったが、どういうわけかウヤになってしまったので、8時10分発のドーヴァー行に乗る。この列車だと、途中のアッシュフォード(Ashford)国際駅で降りて、ラムズゲイト(Ramsgate)行に乗り換える必要が生じる。セント・パンクラスから出る列車はサウスイースタン鉄道の高速列車で、アッシュフォードまでの56マイルを38分で結ぶ。毎時130km超の運転を行う専用の車両はクラス395と呼ばれ、日立製作所で作られているらしい。弾丸のような先進的な風貌に、青と黄色のカラーリングがよく似合っている。天候は相変わらずの曇りであったが、猛然と流れゆく車窓にはやがて雪が舞うようになった。

アッシュフォードで乗り換える列車は、7時40分にチャリング・クロス駅を出発したラムズゲイト行の列車だが、ここで分割されて、先発の編成はドーヴァー経由で、後発の編成はカンタベリー経由で同じ終着を目指すという面白い運転系統となっている。車窓は急に田園風景へと転じるが、まだ春は遠いようで、モノトーンの殺伐とした世界。架線が見当たらないのでまさかの非電化かと思いきや、銀座線や丸ノ内線と同じ第三軌条からの饋電方式であった。ロンドンを出発してから1時間あまり、小雪の舞うカンタベリー・ウェスト駅に到着した。

・カンタベリー大聖堂

突如、雪が勢いを増してきた。ウェスト・ゲート・タワー(West Gate Towers)をくぐって通りを歩いていく。雪は強さを増すばかりで、もはや軽い吹雪。大聖堂の門にたどり着く頃には、雪まみれになってしまった。大聖堂は東西におよそ200mの長さをもつ威容を誇り、重機も何もない時代に、よくぞ石を積み上げてこれほどの建築を完成させたものだと、こういう大聖堂を見るといつも感心してしまう。カンタベリー大聖堂は英国国教会の総本山であり、英国最大の巡礼地として知られる。

聖堂内は厳粛な雰囲気に包まれている。1170年、大司教トマス=ベケット(Thomas Becket)が暗殺された場所はマータダム(Martyrdom;殉教)と呼ばれ、一角の壁には三本の剣が飾られている。マータダムの向かいには椅子が並べられていたが、暖房器具に近いためか、教会に住み着いているとみられるネコが丸まって寝ていた。内部をゆっくりと散策する。あらゆるステンドグラスが神秘的に綺麗で、また内部の装飾も息を呑むような精緻な作りである。聖書の知識や建築の素養があればさらに面白いのかもしれない。地下にはクリプト(Crypt)と呼ばれる聖堂があり、ここはこの大聖堂の原点ともいわれる場所。薄暗い中に柱が林立するさまは素朴だが、地下牢のようでもある。宗教のもつ力は絶大で、人を動かし、ひいては文化を、そして国をも形作る。確たる神の存在を信じるかどうかは別として、人間がこうして作り出した文化体系や、あるいは人間という存在そのものの中に、「神性」を見出すという考え方もあるだろう。

クリプトの一角は博物館のようになっていて、数々の遺品が展示されている。その中の一つにsaxon pocket sundialという携帯式の日時計があって、なかなか興味深かった。1000年ほど前のものらしい。刻印の言葉も印象的で、

PAX POSSESSORI (peace to my possessor)

SALVS FACTORI (salvation to my maker)

とあった。最後に回廊とチャプター・ハウス(参事会会議場)を見学して、聖堂を後にする。小雪の舞う回廊から眺めた本堂が見事であった。回廊の隅には小さな寝床が敷かれていたので何だろうと思ったが、マータダムの前にいたネコはもしかしたらここに住んでいるのかもしれない。

The Old Weavers Houseという店でビーフ・バーガーを食べて駅へ戻る。ケント(Kent)地方のワイナリーが作っているらしいCurious Brewというビールはなかなか深みのある不思議な味で美味しかった。雪は小康状態で、通りの向こうからはウェスト・ゲート・タワーをくぐってきた人たちが大勢押し寄せてくる。午後から観光客で混んでくるのだろうか。

・ライ

アッシュフォードまで戻り、ブライトン(Brighton)行のローカル線に乗り換える。ここからは運行会社が変わり、サザン鉄道の管轄になる。信号トラブルの影響で列車は20分ほど遅れて発車した。列車は2両編成の気動車で、ここからは正真正銘の非電化路線。窓外にはまた雪が舞い始め、景色はうっすらと雪化粧をしている。まるで羽越本線か奥羽本線のような車窓である。

ライは人口4000人の小さな町で、古い物語に出てきそうな町並みが石畳と一緒に残っている。駅から少し歩いた高台にあるThe Apothecaryという喫茶室に入って雪が収まるのを待つが、天候は一向に回復しない。スコーンを食べながらホット・チョコレートを飲み干す。この天候ではゆっくりと観光するのは難しそうだが、せっかく来たことなので、カメラを携えて人通りもまばらな雪の町へと繰り出した。シーズンにはなかなか賑わう場所のようだが、観光客はゼロ。マーメイド・ストリート(Mermaid Street)は石畳が残る通りの中でも特に美しく、ゆるやかに下降する坂道を見下ろしたり、あるいは見上げたりすると、視界を白く染めてゆく雪にかすんで、古いレンガ造りの家々が無言で並んでいる。時おり、屋根から崩れ落ちてきた雪がばらばらになって、さーっと霧散する。湯気が立ち上っている家もある。しんしんと降る雪にかき消されてか、辺りは静寂そのもの。凍えるような寒さの中、雪まみれになってシャッターを切る。手指が凍傷になりそうだ。ウォッチベル・ストリート(Watchbell Street)を登った先には聖メアリー教会があり、少しここで休んで内部を見学してから、駅へ戻った。

・帰路

ダイヤが乱れていて時刻表が使えない。雪のせいらしい。このままロンドンに帰れなくなるのも困るので、とりあえず来た列車に乗り込み、帰りはアッシュフォードからの高速列車ではなくヘイスティングス(Hastings)経由でチャリング・クロス駅まで戻ることにした。車窓は一面の雪景色で、気候としては青森さながらである。みるみるうちに日は暮れ、車窓は真っ暗になってしまった。極寒の一日であった。

写真

1枚目:ドーヴァー行の高速列車(@セント・パンクラス国際駅)

2枚目:回廊より見上げたカンタベリー大聖堂

3枚目:マーメイド・ストリートの風景

4163文字

3/11

Green Park → London St. Pancras International

Jubilee Line

London St. Pancras International 810 → Ashford International 848

Southeastern Service

Ashford International 905 → Canterbury West 924

Southeastern Service

カンタベリー(Canterbury)大聖堂

Canterbury West 1307 → Ashford International 1325

Southeastern Service

Ashford International 1355(+22) → Rye 1416(+22)

Southern Service

ライ(Rye)観光

Rye 1617(+22) → Hastings 1635(+22)

Southern Service

Hastings 1650 → London Charing Cross 1835

Southeastern Service

Charing Cross → Piccadilly Circus

Bakerloo Line

Piccadilly Circus → Green Park

Piccadilly Line

ロンドン泊

Flemings Mayfair

・鉄道旅行初日

ブリットレイル・イングランドパス(3日間用)というフリー切符を予め日本で手配しておいた。今日から3日間、これを使って日帰りの鉄道旅行に出かける。かつてはイギリス国鉄というものが存在したようだが、現在は民営化を経てさまざまな運行会社が線路を共用し全国ネットワークを形成していて、これらをまとめてナショナル・レイルと呼ぶ。今日の目的地はカンタベリーとライ。旅の始まりは、ロンドンに来たときにも降り立ったセント・パンクラス国際駅。駅全体を被覆するガラスのドームからは青白い光が降り注ぎ、整然たる美しさである。一方の駅舎はレンガ造りの堂々たる佇まいで、新旧の建築が見事に融合しているように見える。

元々の予定では8時42分発のマーゲイト(Margate)行に乗る予定だったが、どういうわけかウヤになってしまったので、8時10分発のドーヴァー行に乗る。この列車だと、途中のアッシュフォード(Ashford)国際駅で降りて、ラムズゲイト(Ramsgate)行に乗り換える必要が生じる。セント・パンクラスから出る列車はサウスイースタン鉄道の高速列車で、アッシュフォードまでの56マイルを38分で結ぶ。毎時130km超の運転を行う専用の車両はクラス395と呼ばれ、日立製作所で作られているらしい。弾丸のような先進的な風貌に、青と黄色のカラーリングがよく似合っている。天候は相変わらずの曇りであったが、猛然と流れゆく車窓にはやがて雪が舞うようになった。

アッシュフォードで乗り換える列車は、7時40分にチャリング・クロス駅を出発したラムズゲイト行の列車だが、ここで分割されて、先発の編成はドーヴァー経由で、後発の編成はカンタベリー経由で同じ終着を目指すという面白い運転系統となっている。車窓は急に田園風景へと転じるが、まだ春は遠いようで、モノトーンの殺伐とした世界。架線が見当たらないのでまさかの非電化かと思いきや、銀座線や丸ノ内線と同じ第三軌条からの饋電方式であった。ロンドンを出発してから1時間あまり、小雪の舞うカンタベリー・ウェスト駅に到着した。

・カンタベリー大聖堂

突如、雪が勢いを増してきた。ウェスト・ゲート・タワー(West Gate Towers)をくぐって通りを歩いていく。雪は強さを増すばかりで、もはや軽い吹雪。大聖堂の門にたどり着く頃には、雪まみれになってしまった。大聖堂は東西におよそ200mの長さをもつ威容を誇り、重機も何もない時代に、よくぞ石を積み上げてこれほどの建築を完成させたものだと、こういう大聖堂を見るといつも感心してしまう。カンタベリー大聖堂は英国国教会の総本山であり、英国最大の巡礼地として知られる。

聖堂内は厳粛な雰囲気に包まれている。1170年、大司教トマス=ベケット(Thomas Becket)が暗殺された場所はマータダム(Martyrdom;殉教)と呼ばれ、一角の壁には三本の剣が飾られている。マータダムの向かいには椅子が並べられていたが、暖房器具に近いためか、教会に住み着いているとみられるネコが丸まって寝ていた。内部をゆっくりと散策する。あらゆるステンドグラスが神秘的に綺麗で、また内部の装飾も息を呑むような精緻な作りである。聖書の知識や建築の素養があればさらに面白いのかもしれない。地下にはクリプト(Crypt)と呼ばれる聖堂があり、ここはこの大聖堂の原点ともいわれる場所。薄暗い中に柱が林立するさまは素朴だが、地下牢のようでもある。宗教のもつ力は絶大で、人を動かし、ひいては文化を、そして国をも形作る。確たる神の存在を信じるかどうかは別として、人間がこうして作り出した文化体系や、あるいは人間という存在そのものの中に、「神性」を見出すという考え方もあるだろう。

クリプトの一角は博物館のようになっていて、数々の遺品が展示されている。その中の一つにsaxon pocket sundialという携帯式の日時計があって、なかなか興味深かった。1000年ほど前のものらしい。刻印の言葉も印象的で、

PAX POSSESSORI (peace to my possessor)

SALVS FACTORI (salvation to my maker)

とあった。最後に回廊とチャプター・ハウス(参事会会議場)を見学して、聖堂を後にする。小雪の舞う回廊から眺めた本堂が見事であった。回廊の隅には小さな寝床が敷かれていたので何だろうと思ったが、マータダムの前にいたネコはもしかしたらここに住んでいるのかもしれない。

The Old Weavers Houseという店でビーフ・バーガーを食べて駅へ戻る。ケント(Kent)地方のワイナリーが作っているらしいCurious Brewというビールはなかなか深みのある不思議な味で美味しかった。雪は小康状態で、通りの向こうからはウェスト・ゲート・タワーをくぐってきた人たちが大勢押し寄せてくる。午後から観光客で混んでくるのだろうか。

・ライ

アッシュフォードまで戻り、ブライトン(Brighton)行のローカル線に乗り換える。ここからは運行会社が変わり、サザン鉄道の管轄になる。信号トラブルの影響で列車は20分ほど遅れて発車した。列車は2両編成の気動車で、ここからは正真正銘の非電化路線。窓外にはまた雪が舞い始め、景色はうっすらと雪化粧をしている。まるで羽越本線か奥羽本線のような車窓である。

ライは人口4000人の小さな町で、古い物語に出てきそうな町並みが石畳と一緒に残っている。駅から少し歩いた高台にあるThe Apothecaryという喫茶室に入って雪が収まるのを待つが、天候は一向に回復しない。スコーンを食べながらホット・チョコレートを飲み干す。この天候ではゆっくりと観光するのは難しそうだが、せっかく来たことなので、カメラを携えて人通りもまばらな雪の町へと繰り出した。シーズンにはなかなか賑わう場所のようだが、観光客はゼロ。マーメイド・ストリート(Mermaid Street)は石畳が残る通りの中でも特に美しく、ゆるやかに下降する坂道を見下ろしたり、あるいは見上げたりすると、視界を白く染めてゆく雪にかすんで、古いレンガ造りの家々が無言で並んでいる。時おり、屋根から崩れ落ちてきた雪がばらばらになって、さーっと霧散する。湯気が立ち上っている家もある。しんしんと降る雪にかき消されてか、辺りは静寂そのもの。凍えるような寒さの中、雪まみれになってシャッターを切る。手指が凍傷になりそうだ。ウォッチベル・ストリート(Watchbell Street)を登った先には聖メアリー教会があり、少しここで休んで内部を見学してから、駅へ戻った。

・帰路

ダイヤが乱れていて時刻表が使えない。雪のせいらしい。このままロンドンに帰れなくなるのも困るので、とりあえず来た列車に乗り込み、帰りはアッシュフォードからの高速列車ではなくヘイスティングス(Hastings)経由でチャリング・クロス駅まで戻ることにした。車窓は一面の雪景色で、気候としては青森さながらである。みるみるうちに日は暮れ、車窓は真っ暗になってしまった。極寒の一日であった。

写真

1枚目:ドーヴァー行の高速列車(@セント・パンクラス国際駅)

2枚目:回廊より見上げたカンタベリー大聖堂

3枚目:マーメイド・ストリートの風景

4163文字

街歩き二日目。

・ロンドン地下鉄

一日乗車券(トラベルカード)を買って地下鉄で移動する。ロンドン地下鉄の正規の初乗り運賃は£4.30(約650円)というバカ高い値段で、2回以上乗るなら£7.30の一日乗車券の方が得になる。しかし、それにしても高い。オイスターカードというSuicaのようなICカードを買って、運賃の割引を受けることも可能らしい。これは主に在住者が使っているとみられる。地下鉄は、昨年、一昨年と訪れたパリのそれに比べるとずいぶん綺麗で、東京の地下鉄並みの清潔さである。またこういうことはあまり言ってはいけないのかもしれないが、乗客層もだいぶ良く、駅で寝泊まりしているような浮浪者や、柄の悪い人々などは全然いない。バカ高い運賃設定が枷になっていることや、あるいは入場、出場とも厳密な自動改札が行われていて、どの改札にも必ず駅員がいることなどが大きいのかもしれない。いずれにせよ、快適で安全な移動手段である。ロンドンでは地下鉄のことをチューブ(tube)と呼ぶが、本当にトンネル断面が管状のままで、走っている車両もそれに合わせた円筒形をしているから面白い。ここは世界の地下鉄の先駆であり、今年で開業150周年を迎えるという。

今日はCircle LineとDistrict Lineが運休だったので、ウェストミンスターで敢え無く引き返すことになった。まずはセント・ポールズ大聖堂を訪れる。

・セント・ポールズ大聖堂

外は相変わらず寒い。建築家クリストファー=レン(Christopher Wren)の傑作といわれるセント・ポールズ大聖堂を訪れる。昨日のウェストミンスター寺院は王室ゆかりの礼拝堂だったのに対し、ここはロンドン市民の信仰の中心地として親しまれてきたという。外観は大きなドームが特徴的だが、周囲には建物が密集しているので、空撮でもしない限りは大聖堂の壮大な全貌を綺麗に収めることは難しい。少しでもたくさん画面に取り入れることを考えたとき、やはり超広角のレンズが欲しいと思ってしまう。

今日は日曜日ということで、11時半からSung Eucharistなる礼拝(service)が始まった。渡されたプログラムには"We welcome people of all Christian traditions as well as people of other faiths and people of little or no faith."とあったので、"no faith"ではあるがとりあえず参加してみようw Eucharistとは「聖餐式」らしいが、今一つよく分からない。手元のプログラムには数々の歌が楽譜とともに書いてあり、どうやらこれに沿って儀式が進行するらしい。定刻になるとパイプオルガンの大音響と共に聖歌隊と聖職者たちが次々と入場してきて、参加者は全員起立してProcessional Hymnと書かれた賛美歌を斉唱する。英単語の音節音節がメロディにうまくはまっていて美しい。Presidentと呼ばれる司会者のような人が祈りの言葉を捧げたり、聖書の一節(放蕩息子のたとえ話)を読み上げたりしながら、淡々と儀式が進行。周りの人々はみなそのつど敬虔に歌っていて感心する。プログラムを見ると先がかなり長そうだったので、失礼ながら途中で退席した。

・逍遥

大聖堂を見た後は路線バスに乗って西へ向かう。やって来たのは車掌が乗務しているタイプの旧式のダブルデッカー車。直接伝えないと停留所で下ろしてもらえない。王立裁判所の前でバスを降り、昨日閉まっていたテンプルを今日も訪れてみた。しかし、やはり閉まっている。ここは半分私有地のような場所で、残念ながら不定期にしか開かないのかもしれない。仕方ないのでホーボーンの路地をぶらぶらと散策し、チャンスリー・レーン(Chancery Lane)という駅から地下鉄に乗り、テムズ河南岸へ向かうことにした。

ロンドン・ブリッジ(London Bridge)駅近くを適当に歩いて、狭い路地にあったThe Old King’s Headというパブに入る。日曜日の店内は地元民のオッサンで賑わっていて、みなサッカーを見ている。Sussex Best Bitterの1パイント、2杯目はTributeのハーフ・パイントを注文。そして、フィッシュ・アンド・チップスを食べる。そうだ、これを食べたかったのだ。タラと思しき白身魚をまるまる一尾揚げてあり、ものすごいボリュームだったが、ビールのつまみとしては実に良くできた料理でなかなかに美味しい。飲み物も食べ物も安く、満足した。

遅い昼食をとった後、駅のガードのすぐそばにあるサザーク大聖堂に立ち寄る。雑然とした都会の中、従容たる姿で佇む石造りの建物を見ると、まるでこの一区画が時の流れからぽつんと取り残されたかのようである。中に入ると、ここでも礼拝の儀式が行われていた。こちらでは当たり前の日常なのかもしれないが、大昔から人々の心に息づいてきたキリスト教文化というものに驚嘆を覚える一日。

・タワー・ブリッジ

その後、タワー・ブリッジまで歩く。天候は相変わらずの曇りで、景色に色がない。河の対岸には要塞のようなロンドン塔が見える。タワー・ブリッジもなかなか見事な橋ではあるが、石造りの建物というのは天気が悪いと本当に冴えない。こういう日は夕景、夜景の撮影に限るので、日没まで近くのスタバで時間をつぶし、メール処理を行う。旅行に来ると、いつにも増してiPadの利便性を実感する。明日から使う英国鉄道の時刻表も全てPDFデータで放り込んであり、重い本を携帯しなくても良い。

いよいよ夕暮れ時になると、それまで冴えなかったタワー・ブリッジはとたんに宝石のような輝きを放ち始め、テムズ河に浮かぶ軍艦ベルファスト号も妖しく闇に浮かび上がる。タワー・ブリッジは遠くから眺めても近くから見上げても美しく、絶妙なバランスで造形された建築である。寒色を強調してライトアップされた橋梁は凛然とした風格を見せ、一対のカテナリー(のような弧線)が黒紫色の夕闇に映える。水辺ということもあってとにかく寒い。黙々と橋を行き交う車列をカメラに収めた後、地下鉄で宿まで戻った。

写真

1枚目:セント・ポールズ大聖堂

2枚目:フィッシュ・アンド・チップス

3枚目:タワー・ブリッジ

3455文字

3/10

Green Park → Westminster

Jubilee Line

Westminster → Bond Street

Jubilee Line

Bond Street → St. Paul’s

Central Line

セント・ポールズ(St. Paul’s)大聖堂

St. Paul’s → Fleet Street

路線バス 15系統

ホーボーン散策

Chancery Lane → Bank

Central Line

Bank → London Bridge

Northern Line

The Old King’s Head

サザーク(Southwark)大聖堂

タワー・ブリッジ(Tower Bridge)

軍艦ベルファスト(Belfast)号

London Bridge → Green Park

Jubilee Line

ロンドン泊

Flemings Mayfair

・ロンドン地下鉄

一日乗車券(トラベルカード)を買って地下鉄で移動する。ロンドン地下鉄の正規の初乗り運賃は£4.30(約650円)というバカ高い値段で、2回以上乗るなら£7.30の一日乗車券の方が得になる。しかし、それにしても高い。オイスターカードというSuicaのようなICカードを買って、運賃の割引を受けることも可能らしい。これは主に在住者が使っているとみられる。地下鉄は、昨年、一昨年と訪れたパリのそれに比べるとずいぶん綺麗で、東京の地下鉄並みの清潔さである。またこういうことはあまり言ってはいけないのかもしれないが、乗客層もだいぶ良く、駅で寝泊まりしているような浮浪者や、柄の悪い人々などは全然いない。バカ高い運賃設定が枷になっていることや、あるいは入場、出場とも厳密な自動改札が行われていて、どの改札にも必ず駅員がいることなどが大きいのかもしれない。いずれにせよ、快適で安全な移動手段である。ロンドンでは地下鉄のことをチューブ(tube)と呼ぶが、本当にトンネル断面が管状のままで、走っている車両もそれに合わせた円筒形をしているから面白い。ここは世界の地下鉄の先駆であり、今年で開業150周年を迎えるという。

今日はCircle LineとDistrict Lineが運休だったので、ウェストミンスターで敢え無く引き返すことになった。まずはセント・ポールズ大聖堂を訪れる。

・セント・ポールズ大聖堂

外は相変わらず寒い。建築家クリストファー=レン(Christopher Wren)の傑作といわれるセント・ポールズ大聖堂を訪れる。昨日のウェストミンスター寺院は王室ゆかりの礼拝堂だったのに対し、ここはロンドン市民の信仰の中心地として親しまれてきたという。外観は大きなドームが特徴的だが、周囲には建物が密集しているので、空撮でもしない限りは大聖堂の壮大な全貌を綺麗に収めることは難しい。少しでもたくさん画面に取り入れることを考えたとき、やはり超広角のレンズが欲しいと思ってしまう。

今日は日曜日ということで、11時半からSung Eucharistなる礼拝(service)が始まった。渡されたプログラムには"We welcome people of all Christian traditions as well as people of other faiths and people of little or no faith."とあったので、"no faith"ではあるがとりあえず参加してみようw Eucharistとは「聖餐式」らしいが、今一つよく分からない。手元のプログラムには数々の歌が楽譜とともに書いてあり、どうやらこれに沿って儀式が進行するらしい。定刻になるとパイプオルガンの大音響と共に聖歌隊と聖職者たちが次々と入場してきて、参加者は全員起立してProcessional Hymnと書かれた賛美歌を斉唱する。英単語の音節音節がメロディにうまくはまっていて美しい。Presidentと呼ばれる司会者のような人が祈りの言葉を捧げたり、聖書の一節(放蕩息子のたとえ話)を読み上げたりしながら、淡々と儀式が進行。周りの人々はみなそのつど敬虔に歌っていて感心する。プログラムを見ると先がかなり長そうだったので、失礼ながら途中で退席した。

・逍遥

大聖堂を見た後は路線バスに乗って西へ向かう。やって来たのは車掌が乗務しているタイプの旧式のダブルデッカー車。直接伝えないと停留所で下ろしてもらえない。王立裁判所の前でバスを降り、昨日閉まっていたテンプルを今日も訪れてみた。しかし、やはり閉まっている。ここは半分私有地のような場所で、残念ながら不定期にしか開かないのかもしれない。仕方ないのでホーボーンの路地をぶらぶらと散策し、チャンスリー・レーン(Chancery Lane)という駅から地下鉄に乗り、テムズ河南岸へ向かうことにした。

ロンドン・ブリッジ(London Bridge)駅近くを適当に歩いて、狭い路地にあったThe Old King’s Headというパブに入る。日曜日の店内は地元民のオッサンで賑わっていて、みなサッカーを見ている。Sussex Best Bitterの1パイント、2杯目はTributeのハーフ・パイントを注文。そして、フィッシュ・アンド・チップスを食べる。そうだ、これを食べたかったのだ。タラと思しき白身魚をまるまる一尾揚げてあり、ものすごいボリュームだったが、ビールのつまみとしては実に良くできた料理でなかなかに美味しい。飲み物も食べ物も安く、満足した。

遅い昼食をとった後、駅のガードのすぐそばにあるサザーク大聖堂に立ち寄る。雑然とした都会の中、従容たる姿で佇む石造りの建物を見ると、まるでこの一区画が時の流れからぽつんと取り残されたかのようである。中に入ると、ここでも礼拝の儀式が行われていた。こちらでは当たり前の日常なのかもしれないが、大昔から人々の心に息づいてきたキリスト教文化というものに驚嘆を覚える一日。

・タワー・ブリッジ

その後、タワー・ブリッジまで歩く。天候は相変わらずの曇りで、景色に色がない。河の対岸には要塞のようなロンドン塔が見える。タワー・ブリッジもなかなか見事な橋ではあるが、石造りの建物というのは天気が悪いと本当に冴えない。こういう日は夕景、夜景の撮影に限るので、日没まで近くのスタバで時間をつぶし、メール処理を行う。旅行に来ると、いつにも増してiPadの利便性を実感する。明日から使う英国鉄道の時刻表も全てPDFデータで放り込んであり、重い本を携帯しなくても良い。

いよいよ夕暮れ時になると、それまで冴えなかったタワー・ブリッジはとたんに宝石のような輝きを放ち始め、テムズ河に浮かぶ軍艦ベルファスト号も妖しく闇に浮かび上がる。タワー・ブリッジは遠くから眺めても近くから見上げても美しく、絶妙なバランスで造形された建築である。寒色を強調してライトアップされた橋梁は凛然とした風格を見せ、一対のカテナリー(のような弧線)が黒紫色の夕闇に映える。水辺ということもあってとにかく寒い。黙々と橋を行き交う車列をカメラに収めた後、地下鉄で宿まで戻った。

写真

1枚目:セント・ポールズ大聖堂

2枚目:フィッシュ・アンド・チップス

3枚目:タワー・ブリッジ

3455文字

曇天の街を散策。

・街歩き

今日は地図を片手に一日ぶらぶら歩く。街の構造は地図にだいたい書いてあるとはいえ、実際に踏査しないことには感覚をつかむことができない。撮影行でもいえることだが、足で歩くということがいかに重要かをしばしば感じる日々である。外はずいぶんと寒い。

・バッキンガム宮殿

朝靄の残るグリーン・パーク(Green Park)の小道を歩いていく。スイセンの花が咲いていたり、住みついているリスが走り回っていたりする。500mほど歩くと公園を横切って、バッキンガム宮殿が見えてくる。『007 ダイ・アナザー・デイ』でダイヤモンド王、グスタフ・グレーブスが落下傘で降下したシーンが妙に印象に残っているが、宮殿は意外にも小ぢんまりしている。正門から北東に延びる道路、モール(The Mall)は整然としていて美しい。ここは観光客の人だかりができていて、あまり落ち着いた雰囲気ではない。しかし騎馬警官がいたり、今日は衛兵の交代式が行われるらしくウェリントン(Wellington)兵舎から衛兵たちが隊列を組んで歩いてきたりと、新鮮な光景が面白い。伝統を守るのは、大変なことである。セント・ジェームズ・パーク(St. James’ Park)の南縁をなぞるバードケージ・ウォーク(Birdcage Walk)を東進していくと、ウェストミンスター・ブリッジとビッグ・ベンが見えてくるが、橋を渡る前に、まずは寺院を訪れる。

・ウェストミンスター寺院

1000年近くにわたって歴代の王の戴冠式が行われている、英国王室ゆかりの寺院である。世界史の素養がなさすぎて誰が誰だか皆目分からないが、とにかく歴代の王族の墓碑がこれでもかというくらい寺院の中にあって驚く。寺院内部の全体的な印象としては、壮麗ではあるが華美ではない。クワイア(choir;聖歌隊席;パンフレットに記載されたquireは古い綴りか)から眺める聖域や天井なども、写真で見るのとは違ってあまり大きな広がりを感じない。もしかしたら観光客が多すぎて相対的に建物が狭く感じるだけのなかもしれないが、雑に言えば「幅が狭く、奥が深い」。その「最奥」に位置するヘンリー7世のチャペルは息を呑む美しさであった。数々の騎士の紋章が両側の壁に整然と配列していて、圧巻の色彩。寺院内での写真撮影が禁じられているのが残念である。

その後、回廊やチャプター・ハウス(Chapter House)、博物館を見て回り、最後に身廊の隅に置かれた戴冠式の椅子を見て、外に出る。ここは寺院というよりはむしろ王族の霊廟で、英国王室の伝統がこの空間に密に凝縮されているような印象を受ける。寺院の歴史自体も大したもので、クワイアの入口にある歴代のパイプオルガン奏者の名簿にも脈々たる歴史を感じる。

・国会議事堂、ビッグ・ベン

ウェストミンスター・ブリッジから眺める国会議事堂とビッグ・ベンはロンドンを代表する景観だが、今日は陰鬱な曇天で全く色が出ず、残念ながら景色に映えない。また夜に訪れるとしよう。旧ロンドン市庁舎裏手にあるスタバに入って無料WiFiに接続。各方面のメールを処理すると同時に、4日後からの宿を予約。元々はイングランド南部を周遊しつつ、ライ(Rye)とワイト(Wight)島に泊まる予定だったが、この先あまり天候が勝れなさそうなのと、最終日のセント・パンクラス駅でのスーツケースの引取りが面倒そうなのとで、各地をロンドンからの日帰りで訪れる計画へと変更した。

・黄昏

ロイヤル・フェスティバル・ホール近くのSTRADAというイタリア料理チェーン店でかなり遅い昼食をとり、再びテムズ河を渡ってチャリング・クロス(Charing Cross)駅に至る。駅前のトラファルガー広場からナショナル・ギャラリーの建物を見た後、ストランド(Strand)という大通りを東進してホーボーン(Holborn)方面へと歩く。この界隈は劇場街で、人通りも多い。サマセット・ハウスで休憩した後、王立裁判所を見て、テンプル(Temple)教会を目指したが、どうやら今日は閉まっているらしい。気が付けば日が暮れている。

歩みを北西に切り替えてチャイナタウンの方へ向かうと、賑やかなコヴェント・ガーデン(Covent Garden)に着く。後で調べて分かったが、『マイ・フェア・レディ』で花売りのイライザと言語学者ヒギンズ教授が出会う場所としてここが設定されているらしい。この映画は中3だか高1だかの英語の時間に観させられた記憶があるw レスター・スクエア(Leicester Square)まで来ると完全な繁華街で、劇場やカジノが乱立して騒々しい。チャイナタウンはピカディリー・サーカス(Piccadilly Circus)との間に位置し、その一角だけ漢字のネオンが煌めく別世界となっている。凍頂大酒家という店に入って夕食をとる。

・夜景

一旦宿に戻った後、夜景撮影に出かける。ウェリントン・アーチ(Wellington Arch)を経由して昼間訪れたバッキンガム宮殿に向かうと、人もまばらで、実に撮りやすい。その後、昼と同じルートをたどってウェストミンスター・ブリッジまで歩く。今夜のハイライトはやはりビック・ベンで、時計塔と自動車の光跡を何とか上手く絡められないか、試行錯誤を重ねる。ダブルデッカーのバスが通過すると、赤い尾灯と白い室内灯が豪華に画面を彩るので絵になるのだが、なかなかタイミングが難しい。極寒の中でカメラにへばりついていたら、いつの間にか1時間半も経っていた。風邪を引いても仕方ないので、そろそろ帰るとしよう。

写真

1枚目:ウェストミンスター寺院

2枚目:ストランドの風景

3枚目:夜の国会議事堂とビッグ・ベン

2760文字

3/9

徒歩による移動

バッキンガム(Buckingham)宮殿、ウェストミンスター(Westminster)寺院、国会議事堂、ビッグ・ベン(Big Ben)、トラファルガー(Trafalgar)広場、王立裁判所、サマセット・ハウス(Somerset House)

ロンドン泊

Flemings Mayfair

・街歩き

今日は地図を片手に一日ぶらぶら歩く。街の構造は地図にだいたい書いてあるとはいえ、実際に踏査しないことには感覚をつかむことができない。撮影行でもいえることだが、足で歩くということがいかに重要かをしばしば感じる日々である。外はずいぶんと寒い。

・バッキンガム宮殿

朝靄の残るグリーン・パーク(Green Park)の小道を歩いていく。スイセンの花が咲いていたり、住みついているリスが走り回っていたりする。500mほど歩くと公園を横切って、バッキンガム宮殿が見えてくる。『007 ダイ・アナザー・デイ』でダイヤモンド王、グスタフ・グレーブスが落下傘で降下したシーンが妙に印象に残っているが、宮殿は意外にも小ぢんまりしている。正門から北東に延びる道路、モール(The Mall)は整然としていて美しい。ここは観光客の人だかりができていて、あまり落ち着いた雰囲気ではない。しかし騎馬警官がいたり、今日は衛兵の交代式が行われるらしくウェリントン(Wellington)兵舎から衛兵たちが隊列を組んで歩いてきたりと、新鮮な光景が面白い。伝統を守るのは、大変なことである。セント・ジェームズ・パーク(St. James’ Park)の南縁をなぞるバードケージ・ウォーク(Birdcage Walk)を東進していくと、ウェストミンスター・ブリッジとビッグ・ベンが見えてくるが、橋を渡る前に、まずは寺院を訪れる。

・ウェストミンスター寺院

1000年近くにわたって歴代の王の戴冠式が行われている、英国王室ゆかりの寺院である。世界史の素養がなさすぎて誰が誰だか皆目分からないが、とにかく歴代の王族の墓碑がこれでもかというくらい寺院の中にあって驚く。寺院内部の全体的な印象としては、壮麗ではあるが華美ではない。クワイア(choir;聖歌隊席;パンフレットに記載されたquireは古い綴りか)から眺める聖域や天井なども、写真で見るのとは違ってあまり大きな広がりを感じない。もしかしたら観光客が多すぎて相対的に建物が狭く感じるだけのなかもしれないが、雑に言えば「幅が狭く、奥が深い」。その「最奥」に位置するヘンリー7世のチャペルは息を呑む美しさであった。数々の騎士の紋章が両側の壁に整然と配列していて、圧巻の色彩。寺院内での写真撮影が禁じられているのが残念である。

その後、回廊やチャプター・ハウス(Chapter House)、博物館を見て回り、最後に身廊の隅に置かれた戴冠式の椅子を見て、外に出る。ここは寺院というよりはむしろ王族の霊廟で、英国王室の伝統がこの空間に密に凝縮されているような印象を受ける。寺院の歴史自体も大したもので、クワイアの入口にある歴代のパイプオルガン奏者の名簿にも脈々たる歴史を感じる。

・国会議事堂、ビッグ・ベン

ウェストミンスター・ブリッジから眺める国会議事堂とビッグ・ベンはロンドンを代表する景観だが、今日は陰鬱な曇天で全く色が出ず、残念ながら景色に映えない。また夜に訪れるとしよう。旧ロンドン市庁舎裏手にあるスタバに入って無料WiFiに接続。各方面のメールを処理すると同時に、4日後からの宿を予約。元々はイングランド南部を周遊しつつ、ライ(Rye)とワイト(Wight)島に泊まる予定だったが、この先あまり天候が勝れなさそうなのと、最終日のセント・パンクラス駅でのスーツケースの引取りが面倒そうなのとで、各地をロンドンからの日帰りで訪れる計画へと変更した。

・黄昏

ロイヤル・フェスティバル・ホール近くのSTRADAというイタリア料理チェーン店でかなり遅い昼食をとり、再びテムズ河を渡ってチャリング・クロス(Charing Cross)駅に至る。駅前のトラファルガー広場からナショナル・ギャラリーの建物を見た後、ストランド(Strand)という大通りを東進してホーボーン(Holborn)方面へと歩く。この界隈は劇場街で、人通りも多い。サマセット・ハウスで休憩した後、王立裁判所を見て、テンプル(Temple)教会を目指したが、どうやら今日は閉まっているらしい。気が付けば日が暮れている。

歩みを北西に切り替えてチャイナタウンの方へ向かうと、賑やかなコヴェント・ガーデン(Covent Garden)に着く。後で調べて分かったが、『マイ・フェア・レディ』で花売りのイライザと言語学者ヒギンズ教授が出会う場所としてここが設定されているらしい。この映画は中3だか高1だかの英語の時間に観させられた記憶があるw レスター・スクエア(Leicester Square)まで来ると完全な繁華街で、劇場やカジノが乱立して騒々しい。チャイナタウンはピカディリー・サーカス(Piccadilly Circus)との間に位置し、その一角だけ漢字のネオンが煌めく別世界となっている。凍頂大酒家という店に入って夕食をとる。

・夜景

一旦宿に戻った後、夜景撮影に出かける。ウェリントン・アーチ(Wellington Arch)を経由して昼間訪れたバッキンガム宮殿に向かうと、人もまばらで、実に撮りやすい。その後、昼と同じルートをたどってウェストミンスター・ブリッジまで歩く。今夜のハイライトはやはりビック・ベンで、時計塔と自動車の光跡を何とか上手く絡められないか、試行錯誤を重ねる。ダブルデッカーのバスが通過すると、赤い尾灯と白い室内灯が豪華に画面を彩るので絵になるのだが、なかなかタイミングが難しい。極寒の中でカメラにへばりついていたら、いつの間にか1時間半も経っていた。風邪を引いても仕方ないので、そろそろ帰るとしよう。

写真

1枚目:ウェストミンスター寺院

2枚目:ストランドの風景

3枚目:夜の国会議事堂とビッグ・ベン

2760文字

大移動。

・空路12時間

激動の1月、2月を終えて、東北旅行で突如非日常に放り込まれたかと思いきや、今度は海を大陸を越えて遥かパリ(Paris)を目指す。機内での12時間などあっという間に過ぎるもので、日吉ITCで借りたPCでひたすら婦人科の解答作成に勤しむ。まずは問題を打ち込むところから始めねばならない。これが予想外に面倒で、性器出血のチャートなどを真面目に作っていたら時間を食ってしまった。本来ならば旅先に仕事を持ち込みたくないところだが、移動時間を有効活用しているわけだし、帰国直後に諸々の締切が迫っていることを考えればやむを得まい。日本酒が回り、3時間ほど眠った。

・英仏海峡をくぐる

地球の自転に逆らって飛んできたので、まだ日は暮れない。日本時間では日付が変わろうかとしているところである。空港からはRERのB線でパリ北駅に向かう。シャルル=ド=ゴール(Charles de Gaulle)は空港の始発駅なので乗客もみな飛行機を下りた人々であったが、途中の駅はいかにも治安が良くなさそうで、柄の悪い男たちがたくさん乗ってくる。

北駅は一昨年の鉄道駅探訪で訪れた。ロンドン行国際列車のユーロスター(EUROSTAR)は左端のホームから発車する。この一角はガラスで他の空間と隔絶されていて、降車客はホームからガラス扉を通ってそのままコンコースへ戻ってくるが、乗車客はロンドン・ホール(London Hall)と呼ばれる二階のテラスのようなところで出国手続きをしなければならない。イギリスの入国カードを書き、指定券を見せてチェックインし、パスポート・コントロール、手荷物検査を受ける。空港からここまでスーツケースをごろごろ転がしてきたが、結構くたびれた。待合スペースはやはりテラスから続く二階にあり、ホームへは桟橋のようなエスカレーターで下りていくことになる。雑然としていてあまり落ち着かない。

パリからロンドンまでの所要時間は2時間半弱。まさに東京から新大阪まで東海道新幹線で移動するような感覚である。高速列車はドーヴァー(Dover)海峡を海底トンネルでくぐる。北駅を発車する頃には日が暮れて車窓は真っ暗になっていた。車中では終始眠りこける。気が付けばセント・パンクラス(St. Pancras)国際駅への到着が目前であった。3月8日のロンドンの夜は、霧雨である。

写真

1枚目:機内

2枚目:国際列車が発着する(@パリ北駅)

3枚目:ロンドン行ユーロスター(@パリ北駅)

1498文字

3/8

東京・成田(NRT)1105(GMT+9)

→ Paris Charles de Gaulle(CDG)1510(-40)(GMT+1)

日本航空405便(JL405)

Charles de Gaulle → Paris Gare du Nord

RER B線

Paris Gare du Nord 1813(GMT+1)

→ London St. Pancras International 1939(GMT+0)

EUROSTAR 9051

ロンドン(London)泊

Flemings Mayfair

・空路12時間

激動の1月、2月を終えて、東北旅行で突如非日常に放り込まれたかと思いきや、今度は海を大陸を越えて遥かパリ(Paris)を目指す。機内での12時間などあっという間に過ぎるもので、日吉ITCで借りたPCでひたすら婦人科の解答作成に勤しむ。まずは問題を打ち込むところから始めねばならない。これが予想外に面倒で、性器出血のチャートなどを真面目に作っていたら時間を食ってしまった。本来ならば旅先に仕事を持ち込みたくないところだが、移動時間を有効活用しているわけだし、帰国直後に諸々の締切が迫っていることを考えればやむを得まい。日本酒が回り、3時間ほど眠った。

・英仏海峡をくぐる

地球の自転に逆らって飛んできたので、まだ日は暮れない。日本時間では日付が変わろうかとしているところである。空港からはRERのB線でパリ北駅に向かう。シャルル=ド=ゴール(Charles de Gaulle)は空港の始発駅なので乗客もみな飛行機を下りた人々であったが、途中の駅はいかにも治安が良くなさそうで、柄の悪い男たちがたくさん乗ってくる。

北駅は一昨年の鉄道駅探訪で訪れた。ロンドン行国際列車のユーロスター(EUROSTAR)は左端のホームから発車する。この一角はガラスで他の空間と隔絶されていて、降車客はホームからガラス扉を通ってそのままコンコースへ戻ってくるが、乗車客はロンドン・ホール(London Hall)と呼ばれる二階のテラスのようなところで出国手続きをしなければならない。イギリスの入国カードを書き、指定券を見せてチェックインし、パスポート・コントロール、手荷物検査を受ける。空港からここまでスーツケースをごろごろ転がしてきたが、結構くたびれた。待合スペースはやはりテラスから続く二階にあり、ホームへは桟橋のようなエスカレーターで下りていくことになる。雑然としていてあまり落ち着かない。

パリからロンドンまでの所要時間は2時間半弱。まさに東京から新大阪まで東海道新幹線で移動するような感覚である。高速列車はドーヴァー(Dover)海峡を海底トンネルでくぐる。北駅を発車する頃には日が暮れて車窓は真っ暗になっていた。車中では終始眠りこける。気が付けばセント・パンクラス(St. Pancras)国際駅への到着が目前であった。3月8日のロンドンの夜は、霧雨である。

写真

1枚目:機内

2枚目:国際列車が発着する(@パリ北駅)

3枚目:ロンドン行ユーロスター(@パリ北駅)

1498文字

荷ほどきや写真の取り込みは帰宅した日に終えるのがセオリーで、今日は10時頃に起床。昨日旅行から帰ってきたばかりではあるが、明日からの英仏旅行の荷物をまとめる。スーツケースはないので、とりあえず今夜詰める荷物だけをリュックに詰める。昼過ぎに副将と食事し、任せていた仕事の情報を共有。その後信濃町まで移動し、諸々の雑務を片付ける。夕方は散髪の後、荷物を「家」まで移動させる。夜は荷造りを完了。旅行の狭間の、忙しい一日。

写真:高山本線普通列車@富山

サンダーバードと並ぶ。

270文字

写真:高山本線普通列車@富山

サンダーバードと並ぶ。

270文字

越後の国。

・朝の間島集落

村上を出ると、車窓は急に寂しくなる。三面川を渡ると下り線は海側へ大きくカーブして、寒々しい日本海が眼前に現れる。まだ夜の明けきらない間島駅に降り立ち、ひっそりとした集落を抜けて国道へ出る。静かな朝である。目指す撮影地は、村上側のトンネルのポータル上と、教科書的定番として知られる日本海バックの下り線ストレートである。とくに、定番のストレートは、沿岸を走る下り線と、山をトンネルで貫く上り線が分離した場所で、あたかも単線区間のような風情である。ひと通りのロケハンを終えて、まずはポータル上で特急いなほと普通列車を撮影。望遠レンズを覗けばはるか遠方にも線路が見える。眼下には間島の集落が広がり、春を待つ日本海が薄曇りの朝日に照らされている。さて、T編成を決めて一安心していたが、何と輸送情報によれば4060レも4061レも遅延しているという。これでは定番構図は諦めざるを得ない。つくづくEF81に恵まれない撮影行だ。一方でEF510牽引の2093レや4075レは普通に定刻運転をしていて、何とも悔しい。

集落では、しばしば老人とすれ違う。かなり高齢化した場所と見え、若い人は住んでいるのだろうかと思う。国道を挟んだ海沿いには、すでに無人となった廃屋の群れがひっそりと佇む。十年後、二十年後、こういった集落はどうなっているのだろうか。各地に廃村がたくさんできても不思議ではない。日本は狭い国土ではあるが、しかし広い。まだ訪れていない場所は山ほどある。何とか時間のあるうちに、各地を歩き、五感でその風土をとらえたいという思いが大きい。鉄道で移動し、車窓を眺め、乗客と時空間を共有し、駅から歩く。それだけで、数々の異質な日常に浸ることができるのだ。

・磐越西線へ

村上で遅れ4061レをとらえられるかと思いきや、結局やって来なかった。新潟へ向かういなほの中ではうつらうつらしてしまったが、どうやら白新線内ですれ違ったようだ。いなほは数分の遅れで走っていたが長岡行の普通列車に何とか接続してもらい、新津にて磐越西線に乗り換える。午後は、三川の近くでキハ40系列を狙う。

晴れていたはずの空が急に表情を変え、みるみるうちに猛烈な暴風雨となった。阿賀野川の橋梁を正面から迎え撃つ撮影地はかなり過酷な環境。線路をまたぐ国道の交通量もかなり多く、大型トラックが泥水のしぶきを上げながらそばを通過していく。しかし、せっかく築堤に積もった雪を踏み固めて足場を作ったのだから、ずぶ濡れになりながらも列車を撮る。残念ながら、引き付けてとらえた何枚かはヘッドライトがレンズの水滴に反射してしまい、気味の悪い光の影が写り込んでしまった。レンズフードを準備しておくべきであった。ここまで劣悪な撮影はなかなかないだろう。その次の下り列車のときはいくぶん天候も穏やかになり、アウトカーブを軽く俯瞰する構図で3両を画面におさめられた。

その後、阿賀野川を渡って五十島方面に足を進める。結構歩いただろうか。線路がトンネルに吸い込まれる前に跨線橋があり、三本目の列車はここで撮影。会津若松方にはタラコ色のキハ47が連結されていた。最後の列車は阿賀野川を渡る橋梁をサイドからとらえる。画面の左上に送電線が入ってしまうのが最大の難点だが、トラス橋を渡るキハ40系列はやはり絵になる。赤いJR色とタラコ色の組み合わせで、単調な色調の世界に絶妙なアクセントが入ったように思う。列車の間隔が長い分、構図を熟考して一枚一枚に力を入れられる撮影となった。

駅前の酒屋で「はでっぱの香」という麒麟山の地元限定酒を手に入れて、三川を去る。

・帰途

長いようで、あっという間の撮影行であった。魅力的な被写体が減っていく中、各地に残る国鉄型の残党を追いかけてきた形になる。上越新幹線の中で撮影メモをまとめ、くたびれた体で重い荷物を背負い、上野駅新幹線ホームから長い階段を上がると、旅の始まりの場所、地下ホームに再び戻ってきた。次にここから旅立つのはいつになるだろうか。

写真

1枚目:朝の日本海を横目に駆け抜ける(@村上~間島)

2枚目:暴風雨の阿賀野川を渡る(@三川~五十島)

3枚目:トラス橋に添えられた彩り(@三川~五十島)

2857文字

3/6

村上556 → 間島604

羽越本線821D キハ47 1130

撮影(トンネル上):

2002M[656] 特急いなほ2号(T14編成)

2093レ[658] EF510

823D[729] 普通列車(キハ40 3連)

撮影(上下線分離地点):

2004M[758] 特急いなほ4号(R編成)

撮影(間島駅):

2001M[922] 特急いなほ1号(T14編成)

4075レ[929] EF510-20

間島931 → 村上942

羽越本線822D キハ47 516

村上1021(+7) → 新潟1105(+4)

羽越本線・白新線2006M 特急いなほ6号 モハ484 1061

新潟1109(+4) → 新津1128(+2)

信越本線436M モハ114 105

新津1138 → 三川1221

磐越西線232D キハ110-203

撮影(跨線橋①)

2232D[1439] 普通列車(キハ40 3連)

2235D[1505] 普通列車(キハ40 3連)

撮影(跨線橋②)

233D[1621] 普通列車(キハ40 2連)

撮影(阿賀野川橋梁)

236D[1657] 普通列車(キハ40 2連)

三川1822 → 新津1911

磐越西線235D キハ110-216

新津1915 → 新潟1929

信越本線3375M 快速くびき野5号 モハ485 1045

新潟2019 → 上野2222

上越新幹線1350C Maxとき350号 E458-2

・朝の間島集落

村上を出ると、車窓は急に寂しくなる。三面川を渡ると下り線は海側へ大きくカーブして、寒々しい日本海が眼前に現れる。まだ夜の明けきらない間島駅に降り立ち、ひっそりとした集落を抜けて国道へ出る。静かな朝である。目指す撮影地は、村上側のトンネルのポータル上と、教科書的定番として知られる日本海バックの下り線ストレートである。とくに、定番のストレートは、沿岸を走る下り線と、山をトンネルで貫く上り線が分離した場所で、あたかも単線区間のような風情である。ひと通りのロケハンを終えて、まずはポータル上で特急いなほと普通列車を撮影。望遠レンズを覗けばはるか遠方にも線路が見える。眼下には間島の集落が広がり、春を待つ日本海が薄曇りの朝日に照らされている。さて、T編成を決めて一安心していたが、何と輸送情報によれば4060レも4061レも遅延しているという。これでは定番構図は諦めざるを得ない。つくづくEF81に恵まれない撮影行だ。一方でEF510牽引の2093レや4075レは普通に定刻運転をしていて、何とも悔しい。

集落では、しばしば老人とすれ違う。かなり高齢化した場所と見え、若い人は住んでいるのだろうかと思う。国道を挟んだ海沿いには、すでに無人となった廃屋の群れがひっそりと佇む。十年後、二十年後、こういった集落はどうなっているのだろうか。各地に廃村がたくさんできても不思議ではない。日本は狭い国土ではあるが、しかし広い。まだ訪れていない場所は山ほどある。何とか時間のあるうちに、各地を歩き、五感でその風土をとらえたいという思いが大きい。鉄道で移動し、車窓を眺め、乗客と時空間を共有し、駅から歩く。それだけで、数々の異質な日常に浸ることができるのだ。

・磐越西線へ

村上で遅れ4061レをとらえられるかと思いきや、結局やって来なかった。新潟へ向かういなほの中ではうつらうつらしてしまったが、どうやら白新線内ですれ違ったようだ。いなほは数分の遅れで走っていたが長岡行の普通列車に何とか接続してもらい、新津にて磐越西線に乗り換える。午後は、三川の近くでキハ40系列を狙う。

晴れていたはずの空が急に表情を変え、みるみるうちに猛烈な暴風雨となった。阿賀野川の橋梁を正面から迎え撃つ撮影地はかなり過酷な環境。線路をまたぐ国道の交通量もかなり多く、大型トラックが泥水のしぶきを上げながらそばを通過していく。しかし、せっかく築堤に積もった雪を踏み固めて足場を作ったのだから、ずぶ濡れになりながらも列車を撮る。残念ながら、引き付けてとらえた何枚かはヘッドライトがレンズの水滴に反射してしまい、気味の悪い光の影が写り込んでしまった。レンズフードを準備しておくべきであった。ここまで劣悪な撮影はなかなかないだろう。その次の下り列車のときはいくぶん天候も穏やかになり、アウトカーブを軽く俯瞰する構図で3両を画面におさめられた。

その後、阿賀野川を渡って五十島方面に足を進める。結構歩いただろうか。線路がトンネルに吸い込まれる前に跨線橋があり、三本目の列車はここで撮影。会津若松方にはタラコ色のキハ47が連結されていた。最後の列車は阿賀野川を渡る橋梁をサイドからとらえる。画面の左上に送電線が入ってしまうのが最大の難点だが、トラス橋を渡るキハ40系列はやはり絵になる。赤いJR色とタラコ色の組み合わせで、単調な色調の世界に絶妙なアクセントが入ったように思う。列車の間隔が長い分、構図を熟考して一枚一枚に力を入れられる撮影となった。

駅前の酒屋で「はでっぱの香」という麒麟山の地元限定酒を手に入れて、三川を去る。

・帰途

長いようで、あっという間の撮影行であった。魅力的な被写体が減っていく中、各地に残る国鉄型の残党を追いかけてきた形になる。上越新幹線の中で撮影メモをまとめ、くたびれた体で重い荷物を背負い、上野駅新幹線ホームから長い階段を上がると、旅の始まりの場所、地下ホームに再び戻ってきた。次にここから旅立つのはいつになるだろうか。

写真

1枚目:朝の日本海を横目に駆け抜ける(@村上~間島)

2枚目:暴風雨の阿賀野川を渡る(@三川~五十島)

3枚目:トラス橋に添えられた彩り(@三川~五十島)

2857文字

庄内地方へ入る。

・冷雨の朝

特急いなほをあつみ温泉で降りると、容赦なく雨が降りつけてきた。気の滅入る、陰鬱な朝だ。小岩川方面にてくてくと歩く。道中、登校中の小学生とすれ違う。そうか、そんな時間か。旅行の楽しみの一つは、現地の日常の中へ突如として放り込まれるところにある。EF510-11率いる2093レとすれ違った後、大岩川の集落にたどり着いた。この辺りは沢が作った入り江ごとに集落が点在する地形で、海岸線を縫うように、あるいは場所によっては山を貫くように、羽越本線が走っている。

上り線を俯瞰撮影する予定だったが、4060レは登る丘を一つ間違えて神社の奥手から高度を稼いでしまったので、何となく雑然としたサイドビューの画面になった。川を渡った時点で谷を越えたと思ったのだが、実は丘の向こう側にもう一つの谷があり、その南側の丘を登らねばならなかったのだった。4連でやって来る822Dは予定地点から狙うことができた。ここでEF81牽引の4060レを仕留められていたら、と思うと残念である。こういう時に限って貨物列車は定刻運転である。運が悪い。

その後さらに南下し、地図によれば境沢という場所に移動する。ここは小岩川~あつみ温泉の定番撮影地で、普通列車1本と、特急いなほの上下1本ずつをとらえる。やはりこういう時に限って、上りの後追いがT編成、下りの正面がR編成である。何もかも、そう上手く運ぶものではない。天候はいくぶんか回復してきた。眼前に広がる早春の日本海は、まだ険しい表情をしているが、しかし雲の切れ間から陽光を受ける場所は鮮やかなエメラルド色に輝いていて、まだら色の様相を呈している。水平線には、かすかながら粟島が見える。

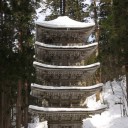

・羽黒山五重塔

のすり氏の案内で、昼は羽黒山の五重塔を見に行く。雨はすっかり止み、日差しも出てきた。鶴岡の駅前からバスに乗ること30分あまり、羽黒センターという終点に到着。平野部の積雪は大したことがなかったが、ここまで登ってくると思いのほか雪が深く、古い杉林の中は冷たい雪に閉ざされている。急な石段と思われる場所は簡単に除雪されているのみで、こうなるとただの斜面である。握雪音に包まれながら山中をしばらく歩くと、ふいに五重塔が林の中に姿を現した。まるで杉林と雪だけの単調な世界に忽然と登場したかのようである。よくぞこんな場所にこれを建てたものだ。東北地方最古の塔らしく、国宝に指定されている。建築の知識があればもっとこの美しさを適切に表現できるのかもしれないが・・・

「違いが分かる」というのは、極めて難しいことだと常日頃から感じている。それは、素人とプロの境目でもある。背景知識の有無いかんでは、同じものを見ていても、実質的にはまったく違うものを見ていることになる。X線写真やCT、MRI画像などはその典型で、知識がなければ、見ていても、見えていない。自分が羽黒山五重塔を見たという状況も、素人には電車、気動車、客車の違いが分からないのとまったく同じで、しばしばこれらが「デンシャ」と総称されるが如く、すべてが一緒くたになって「ゴジュウノトウ」としてしか認識されない。これは、知識に支配された認識、という観点からすれば面白い部分でもありながら、一抹の悲しみを覚える局面でもある。

あと、見たものを説明する「ことば」を知らないと、それも見えていないのと同じである。今回、羽黒山五重塔に甚く感銘を受けたわけだが、その「感銘」とやらを具体的に説明できるほどの語彙は残念ながら持ち合わせていないのだ。感覚の幅広さや質、また思考の深さなどといったものは、結局、持っている語彙に支配されるのではないか、といつも思う。「ことば」とは外界を覗くための窓であって、窓がどれほど広いか、どれほど澄んでいるかは、人によってだいぶ異なるわけだ。「ことば」のもつ力は絶大である。そしてこうして旅行記を書いているのは、「ことば」を模索するための試行錯誤でもある。

・小波渡にて

バスとJRが全く連絡していないため、駅に到着した途端、残酷にも上り普通列車が発車してゆく。駅近くの踏切でEF510牽引の貨物列車を2本撮った後、とっさの思い付きで小波渡へ向かうことにした。JR貨物の輸送情報もようやく撮影に役立ってきた感があり、この調子なら5時間以上遅れているというEF81牽引の4061レを狙えそうである。

小波渡はトンネルに挟まれた小さな駅で、五十川側は複線のトンネルだが、三瀬側は上り線だけの単線トンネルとなっている。下り線はというと海側にカーブして進路を変え、海岸線をなぞるように北上するルートをたどる。旧線と新線が入り乱れた羽越本線は面白い。そういう線形であるから、小波渡から少し歩いて高度を稼いだところにある撮影地からは下り線しか撮ることができない。撮影のハイライトは、日本海に面した集落を横目に駆け抜ける4061レ、事前情報とは異なりT編成でやってきた特急いなほ7号、日没の海をバックに走る829D。827Dと229Dは正面ではなく、少し低いところから後追いで狙ったのだが、左手に広がる海が意外と綺麗な表情を見せた。とくに229Dの方は低い角度で差し込んでくる半逆光の斜光線が車両を艶やかに照らし出し、予想外に上手く撮れた。上り列車については駅撮りでだいたい押さえる。駅と撮影地を3往復もしたので、さすがにくたびれた。最後の撮影を終え、日本海に沈みゆく太陽を見送ると、いよいよ今日の一日が終わりに近づいてきたことを実感。日没の風景は、何度も見ているものでありながら、見飽きることがない。

・温海温泉

夜は温海温泉へ足を運ぶ。駅前から最終のバスが出ている。乗客は我々のみで、日帰り入浴ができる場所を運転手がわざわざ案内してくれた。入ったのは瀧の屋というなかなか綺麗な旅館。今夜は誰も泊まっていないようだ。受付の人がしばらく現れず困ったが、一日の疲労を洗い落とし、ようやく一息ついた。夕食はますもと食堂という所でカツ丼を食する。町はひっそりと静まり返っていて、食堂には地元の人が一人だけ。通りを見渡せば廃業したと思しき旅館も多く、寂れた温泉街といった風情である。かつては社員旅行などで大いに賑わったのだろうが、往時の繁栄に思いを馳せると悲しい気分になる。帰路はタクシーで駅まで戻った。2kmほどの道のりはあっという間である。

長い一日を終え、村上に宿を取る。

写真

1枚目:日本海沿岸をなぞる羽越本線の旅路(@小岩川~あつみ温泉)

2枚目:羽黒山五重塔

3枚目:小波渡の集落を横目に(@小波渡~三瀬)

4149文字

3/5

酒田644 → あつみ温泉723

羽越本線2004M 特急いなほ4号 モハ484-3033

撮影(大岩川):

4060レ[819] EF81

822D[835] 普通列車(キハ40 4連)

撮影(境沢):

222D[913] 普通列車(キハ40 2連)

2001M[936] 特急いなほ6号(T15編成)

2006M[954] 特急いなほ1号(R27編成)

小岩川1019 → 鶴岡1102

羽越本線225D キハ47 516

撮影(鶴岡駅):

2008M[1103] 特急いなほ8号(T14編成)

鶴岡駅前1144(+2) → 羽黒センター1220

庄内交通バス

羽黒山五重塔観光

羽黒センター1315 → 鶴岡駅前1350

庄内交通バス

撮影(踏切):

4075レ[1406(+207)] EF510-2

851レ[1416] EF510-8

鶴岡1428(+4) → 小波渡1451(+4)

羽越本線228D キハ47 1512

撮影(下り線後追い):

827D[1455] 普通列車(キハ40 2連)

撮影(俯瞰):

4061レ[1512(+340)] EF81 716

撮影(小波渡駅):

95レ[1526(+95)] EF510-17

828D[1529] 普通列車(キハ40 3連)

4094レ[1553] EF510-7

撮影(下り線後追い):

229D[1609] 普通列車(キハ40 2連)

撮影(小波渡駅):

2012M[1623] 特急いなほ12号(T11編成)

830D[1637] 普通列車(キハ40 2連)

撮影(俯瞰):

2007M[1713] 特急いなほ7号(T編成)

829D[1731] 普通列車(キハ40 2連)

小波渡1815 → あつみ温泉1825

羽越本線832D キハE120-1

あつみ温泉1834 → 神社前1841

庄内交通バス

瀧の屋入浴

あつみ温泉2055 → 村上2200

羽越本線834D キハ40 584

村上泊

・冷雨の朝

特急いなほをあつみ温泉で降りると、容赦なく雨が降りつけてきた。気の滅入る、陰鬱な朝だ。小岩川方面にてくてくと歩く。道中、登校中の小学生とすれ違う。そうか、そんな時間か。旅行の楽しみの一つは、現地の日常の中へ突如として放り込まれるところにある。EF510-11率いる2093レとすれ違った後、大岩川の集落にたどり着いた。この辺りは沢が作った入り江ごとに集落が点在する地形で、海岸線を縫うように、あるいは場所によっては山を貫くように、羽越本線が走っている。

上り線を俯瞰撮影する予定だったが、4060レは登る丘を一つ間違えて神社の奥手から高度を稼いでしまったので、何となく雑然としたサイドビューの画面になった。川を渡った時点で谷を越えたと思ったのだが、実は丘の向こう側にもう一つの谷があり、その南側の丘を登らねばならなかったのだった。4連でやって来る822Dは予定地点から狙うことができた。ここでEF81牽引の4060レを仕留められていたら、と思うと残念である。こういう時に限って貨物列車は定刻運転である。運が悪い。

その後さらに南下し、地図によれば境沢という場所に移動する。ここは小岩川~あつみ温泉の定番撮影地で、普通列車1本と、特急いなほの上下1本ずつをとらえる。やはりこういう時に限って、上りの後追いがT編成、下りの正面がR編成である。何もかも、そう上手く運ぶものではない。天候はいくぶんか回復してきた。眼前に広がる早春の日本海は、まだ険しい表情をしているが、しかし雲の切れ間から陽光を受ける場所は鮮やかなエメラルド色に輝いていて、まだら色の様相を呈している。水平線には、かすかながら粟島が見える。

・羽黒山五重塔

のすり氏の案内で、昼は羽黒山の五重塔を見に行く。雨はすっかり止み、日差しも出てきた。鶴岡の駅前からバスに乗ること30分あまり、羽黒センターという終点に到着。平野部の積雪は大したことがなかったが、ここまで登ってくると思いのほか雪が深く、古い杉林の中は冷たい雪に閉ざされている。急な石段と思われる場所は簡単に除雪されているのみで、こうなるとただの斜面である。握雪音に包まれながら山中をしばらく歩くと、ふいに五重塔が林の中に姿を現した。まるで杉林と雪だけの単調な世界に忽然と登場したかのようである。よくぞこんな場所にこれを建てたものだ。東北地方最古の塔らしく、国宝に指定されている。建築の知識があればもっとこの美しさを適切に表現できるのかもしれないが・・・

「違いが分かる」というのは、極めて難しいことだと常日頃から感じている。それは、素人とプロの境目でもある。背景知識の有無いかんでは、同じものを見ていても、実質的にはまったく違うものを見ていることになる。X線写真やCT、MRI画像などはその典型で、知識がなければ、見ていても、見えていない。自分が羽黒山五重塔を見たという状況も、素人には電車、気動車、客車の違いが分からないのとまったく同じで、しばしばこれらが「デンシャ」と総称されるが如く、すべてが一緒くたになって「ゴジュウノトウ」としてしか認識されない。これは、知識に支配された認識、という観点からすれば面白い部分でもありながら、一抹の悲しみを覚える局面でもある。

あと、見たものを説明する「ことば」を知らないと、それも見えていないのと同じである。今回、羽黒山五重塔に甚く感銘を受けたわけだが、その「感銘」とやらを具体的に説明できるほどの語彙は残念ながら持ち合わせていないのだ。感覚の幅広さや質、また思考の深さなどといったものは、結局、持っている語彙に支配されるのではないか、といつも思う。「ことば」とは外界を覗くための窓であって、窓がどれほど広いか、どれほど澄んでいるかは、人によってだいぶ異なるわけだ。「ことば」のもつ力は絶大である。そしてこうして旅行記を書いているのは、「ことば」を模索するための試行錯誤でもある。

・小波渡にて

バスとJRが全く連絡していないため、駅に到着した途端、残酷にも上り普通列車が発車してゆく。駅近くの踏切でEF510牽引の貨物列車を2本撮った後、とっさの思い付きで小波渡へ向かうことにした。JR貨物の輸送情報もようやく撮影に役立ってきた感があり、この調子なら5時間以上遅れているというEF81牽引の4061レを狙えそうである。

小波渡はトンネルに挟まれた小さな駅で、五十川側は複線のトンネルだが、三瀬側は上り線だけの単線トンネルとなっている。下り線はというと海側にカーブして進路を変え、海岸線をなぞるように北上するルートをたどる。旧線と新線が入り乱れた羽越本線は面白い。そういう線形であるから、小波渡から少し歩いて高度を稼いだところにある撮影地からは下り線しか撮ることができない。撮影のハイライトは、日本海に面した集落を横目に駆け抜ける4061レ、事前情報とは異なりT編成でやってきた特急いなほ7号、日没の海をバックに走る829D。827Dと229Dは正面ではなく、少し低いところから後追いで狙ったのだが、左手に広がる海が意外と綺麗な表情を見せた。とくに229Dの方は低い角度で差し込んでくる半逆光の斜光線が車両を艶やかに照らし出し、予想外に上手く撮れた。上り列車については駅撮りでだいたい押さえる。駅と撮影地を3往復もしたので、さすがにくたびれた。最後の撮影を終え、日本海に沈みゆく太陽を見送ると、いよいよ今日の一日が終わりに近づいてきたことを実感。日没の風景は、何度も見ているものでありながら、見飽きることがない。

・温海温泉

夜は温海温泉へ足を運ぶ。駅前から最終のバスが出ている。乗客は我々のみで、日帰り入浴ができる場所を運転手がわざわざ案内してくれた。入ったのは瀧の屋というなかなか綺麗な旅館。今夜は誰も泊まっていないようだ。受付の人がしばらく現れず困ったが、一日の疲労を洗い落とし、ようやく一息ついた。夕食はますもと食堂という所でカツ丼を食する。町はひっそりと静まり返っていて、食堂には地元の人が一人だけ。通りを見渡せば廃業したと思しき旅館も多く、寂れた温泉街といった風情である。かつては社員旅行などで大いに賑わったのだろうが、往時の繁栄に思いを馳せると悲しい気分になる。帰路はタクシーで駅まで戻った。2kmほどの道のりはあっという間である。

長い一日を終え、村上に宿を取る。

写真

1枚目:日本海沿岸をなぞる羽越本線の旅路(@小岩川~あつみ温泉)

2枚目:羽黒山五重塔

3枚目:小波渡の集落を横目に(@小波渡~三瀬)

4149文字

奥羽本線、男鹿線を撮る。

・白い朝

五能線の区間便に乗って、早朝の東能代に出る。留置線には、EF81にサンドイッチされて雪まみれになったDE10が佇んでいる。何かの回送だろうか。奥羽本線の始発に乗り継ぎ、前山にて降りる。天候は快晴。しかし、霧が非常に濃い。運転室の後方からかぶりついていたが、停車直前になるまで駅があると分からなかった。まるで、辺り一面が白い闇に包まれているかのようだ。当初は鷹ノ巣方面の跨線橋で撮ることを考えていたが、この霧では視界が確保できそうにない。あけぼのの通過までは無難に駅撮りを行うとする。ドライアイスのような雪煙を巻き上げながら邁進してきたあけぼのの姿には、大幹線の特急列車にふさわしい風格がある。赤い機関車と青い客車の対照が、白く染め上げられた世界と美しく調和し、ただの駅撮りとはいえ十分な満足を感じるひと時であった。

その後、雪をかきわけながら1.5kmほど鷹ノ巣方面へ歩き、跨線橋からEF81牽引の貨物列車を狙う。3099レは定刻でやって来た。蒼白の雪原を駆け抜ける長大編成は壮観。通過直前に日が翳ってしまったのが本当に残念である。一方、輸送情報によれば上りの3098レは1時間ほど遅れているらしい。そして線路脇の信号機を睨みつつ、スジを推理する。反対側のつがる1号が来る前に鷹ノ巣~前山の単線区間を通してその先の複線区間に放り込む、という読みは見事に当たったのだが、なんとEF510の代走であった。まあ、そう何もかもがうまくいくわけではない。

最後は前山駅まで小走りで帰る。これでずいぶんと体力が削がれた。雪道を走るのは慣れていないものだから下肢の筋肉を変な風に使ってしまう。昨夜買った「白瀑」も相当の負荷となった。急いで戻ったのは秋田貨物始発の1657レを狙うためだったが、こちらは予定通りEF510の牽引。EF81の代走をひそかに期待していたが、それは叶わぬ願いであった。

・男鹿線

秋田駅ビル「トピコ」内にある「どん扇屋」という店で昼食をとる。せっかくなので、きりたんぽ田楽も注文。撮影の合間にささやかながら郷土料理を挟み込む。午後はキハ40系列の楽園、男鹿線へと足を運ぶ。昔はこの系式に大した魅力を感じていなかったが、見る見るうちにJR型気動車が各地に勢力を広げてきた今や、いかにも国鉄型らしい愛嬌のあるデザインには被写体として何か惹かれるものを見出すまでになった。今日は雲の多い晴れ。車内には陽光が差し込んできて、暑いくらいである。

二田という駅で降り、天王方面に向かって歩く。跨線橋から上下列車を狙うことにするが、意外と住宅地がすぐそばまで迫っているので、構図を作るのにかなり苦労する。電線や電柱といった障害物をカットするのも至難の業で、何とか見つけたアングルも完璧とはいえないものであった。背後に寒風山を配したは良いが、どうしてもごちゃごちゃした感じになってしまう。「ものは撮りよう」というのは最近よく思うことだが、「撮りよう」にこだわりすぎて「もの」に目が行かなくなることにはくれぐれも注意しなければならない。

撮影の締めくくりは船越水道を渡る橋で決める。ここは八郎潟と日本海がつながる場所で、河口を思わせる開放的な風景が広がっている。先ほどは曇り気味だった天候もすっかり晴れ、辺りは夕刻の艶やかな光に包まれてゆく。1138Dはよく分からない感じで終わってしまったが、1137Dはスタンダードに決め、1140Dは水門側に回って逆光でのシルエットを狙った。意外と思惑通りの画面になって嬉しい。乗客が少ないためか、窓が抜けて海側の空がのぞいている。最後の1139Dは日没時刻とほぼ同時の通過だったが、どうしても微妙な光の加減で刻一刻と景色は変わっていくもので、運転室窓のギラリが辛うじて写る画面となった。

・酒田へ

再び秋田駅に戻り、やはり「トピコ」内にある「秋田比内地鶏や」に入る。親子丼はなかなかの美味で、ついでに「刈穂」の吟醸も飲む。ふつう撮影行といえば朝も昼も菓子パンでしのぎ、夜にようやくまともな食事にありつけるかどうか、といったところだが、今日はずいぶんと上質な食生活をしている。明日は羽越本線を撮るので、夕食後に酒田まで移動。

昨夏も思ったことだが、やはり秋田運輸区の車掌は美人が多い。

写真

1枚目:雪煙を上げて快走(@前山)

2枚目:長大編成が雪原を駆ける(@前山~鷹ノ巣)

3枚目:船越水道を渡るシルエット(@天王~船越)

2848文字

3/4

能代615 → 東能代620

五能線122D キハ40 537

東能代639(+5) → 前山700(+5)

奥羽本線1633M クモハ701-13

撮影(前山駅):

2042M[714] 特急つがる2号

1635M[741] 普通列車

2021レ[810] 特急あけぼの

撮影(跨線橋):

1641M[908] 普通列車

3099レ[932] EF81 723

3098レ[946(+63)] EF510-12

2041M[954] 特急つがる1号

撮影(前山駅):

1657レ[1016(+7)] EF510-11

前山1025 → 秋田1149

奥羽本線1646M クモハ701-1

秋田1326(+3) → 二田1400(+3)

奥羽本線・男鹿線1133D キハ48 522

撮影(跨線橋):

1135D[1516] 普通列車

1136D[1539] 普通列車

撮影(船越水道橋):

1138D[1613] 普通列車

1137D[1625] 普通列車

1140D[1709] 普通列車

1139D[1722] 普通列車

天王1809 → 秋田1847

男鹿線・奥羽本線1142D キハ48 544

秋田2026 → 酒田2216

羽越本線560M クモハ701-27

酒田泊

・白い朝

五能線の区間便に乗って、早朝の東能代に出る。留置線には、EF81にサンドイッチされて雪まみれになったDE10が佇んでいる。何かの回送だろうか。奥羽本線の始発に乗り継ぎ、前山にて降りる。天候は快晴。しかし、霧が非常に濃い。運転室の後方からかぶりついていたが、停車直前になるまで駅があると分からなかった。まるで、辺り一面が白い闇に包まれているかのようだ。当初は鷹ノ巣方面の跨線橋で撮ることを考えていたが、この霧では視界が確保できそうにない。あけぼのの通過までは無難に駅撮りを行うとする。ドライアイスのような雪煙を巻き上げながら邁進してきたあけぼのの姿には、大幹線の特急列車にふさわしい風格がある。赤い機関車と青い客車の対照が、白く染め上げられた世界と美しく調和し、ただの駅撮りとはいえ十分な満足を感じるひと時であった。

その後、雪をかきわけながら1.5kmほど鷹ノ巣方面へ歩き、跨線橋からEF81牽引の貨物列車を狙う。3099レは定刻でやって来た。蒼白の雪原を駆け抜ける長大編成は壮観。通過直前に日が翳ってしまったのが本当に残念である。一方、輸送情報によれば上りの3098レは1時間ほど遅れているらしい。そして線路脇の信号機を睨みつつ、スジを推理する。反対側のつがる1号が来る前に鷹ノ巣~前山の単線区間を通してその先の複線区間に放り込む、という読みは見事に当たったのだが、なんとEF510の代走であった。まあ、そう何もかもがうまくいくわけではない。

最後は前山駅まで小走りで帰る。これでずいぶんと体力が削がれた。雪道を走るのは慣れていないものだから下肢の筋肉を変な風に使ってしまう。昨夜買った「白瀑」も相当の負荷となった。急いで戻ったのは秋田貨物始発の1657レを狙うためだったが、こちらは予定通りEF510の牽引。EF81の代走をひそかに期待していたが、それは叶わぬ願いであった。

・男鹿線

秋田駅ビル「トピコ」内にある「どん扇屋」という店で昼食をとる。せっかくなので、きりたんぽ田楽も注文。撮影の合間にささやかながら郷土料理を挟み込む。午後はキハ40系列の楽園、男鹿線へと足を運ぶ。昔はこの系式に大した魅力を感じていなかったが、見る見るうちにJR型気動車が各地に勢力を広げてきた今や、いかにも国鉄型らしい愛嬌のあるデザインには被写体として何か惹かれるものを見出すまでになった。今日は雲の多い晴れ。車内には陽光が差し込んできて、暑いくらいである。

二田という駅で降り、天王方面に向かって歩く。跨線橋から上下列車を狙うことにするが、意外と住宅地がすぐそばまで迫っているので、構図を作るのにかなり苦労する。電線や電柱といった障害物をカットするのも至難の業で、何とか見つけたアングルも完璧とはいえないものであった。背後に寒風山を配したは良いが、どうしてもごちゃごちゃした感じになってしまう。「ものは撮りよう」というのは最近よく思うことだが、「撮りよう」にこだわりすぎて「もの」に目が行かなくなることにはくれぐれも注意しなければならない。

撮影の締めくくりは船越水道を渡る橋で決める。ここは八郎潟と日本海がつながる場所で、河口を思わせる開放的な風景が広がっている。先ほどは曇り気味だった天候もすっかり晴れ、辺りは夕刻の艶やかな光に包まれてゆく。1138Dはよく分からない感じで終わってしまったが、1137Dはスタンダードに決め、1140Dは水門側に回って逆光でのシルエットを狙った。意外と思惑通りの画面になって嬉しい。乗客が少ないためか、窓が抜けて海側の空がのぞいている。最後の1139Dは日没時刻とほぼ同時の通過だったが、どうしても微妙な光の加減で刻一刻と景色は変わっていくもので、運転室窓のギラリが辛うじて写る画面となった。

・酒田へ

再び秋田駅に戻り、やはり「トピコ」内にある「秋田比内地鶏や」に入る。親子丼はなかなかの美味で、ついでに「刈穂」の吟醸も飲む。ふつう撮影行といえば朝も昼も菓子パンでしのぎ、夜にようやくまともな食事にありつけるかどうか、といったところだが、今日はずいぶんと上質な食生活をしている。明日は羽越本線を撮るので、夕食後に酒田まで移動。

昨夏も思ったことだが、やはり秋田運輸区の車掌は美人が多い。

写真

1枚目:雪煙を上げて快走(@前山)

2枚目:長大編成が雪原を駆ける(@前山~鷹ノ巣)

3枚目:船越水道を渡るシルエット(@天王~船越)

2848文字

寒さ極まる。

・富根~二ツ井にて

実は、これまで乗ってきたあけぼのの後を583系の団臨が追いかけてきている。わくわくドリーム号の設定ではないが、どうやら同じスジのようだ。二ツ井の駅を出て国道をひたすら富根方面へと歩き、米代川を渡る前に跨線橋に至る。雪の季節の撮影というのは本当に大変で、地図に道があるからといって必ずしも歩けるとは限らない。この跨線橋も例外ではなく、二ツ井側の歩道は除雪されていたが、富根側は雪がうず高く積もったままである。雪山を蹴り崩しながら、足場を固めていく地道な作業を続け、ようやくまともに撮れるくらいの状態となった。銀世界の雪原は新鮮な景色で目を見張るものがあるが、一方で道路の交通量はかなり多く、道のそばにある雪には汚い泥水が飛び散っているから、見ていてあまり気分の良いものではない。

そして、時刻表通りに列車が来ない。とくに、JR貨物の輸送情報によると、日本海縦貫線は津軽海峡線のあおりを受けて貨物列車が1日遅れとかいうひどい状況なので、今日は期待できないだろう。天候の変化が激しく、時折、猛烈な吹雪が襲ってくる。顔面に衝突する細かな氷の粒は、痛い。そんな中、583系だけはほぼ定刻でやって来た。6連に短縮されたとはいえ、丸みを帯びた巨体が連なる編成は貫録十分で、青とクリームのツートンカラーが雪景色に美しく映える。かつては長大編成を組んで東北本線を走り回っていたのかと思うと、生まれた時代がもう少し早ければ、といつも考えてしまう。

駅に戻って列車を待っていると、140分遅れの3099レがEF81の牽引で猛然と通過していき、心を打ち砕かれた。あと少し跨線橋で粘っていれば撮れたわけだが、ダイヤが乱れている中でまともな撮影をしようと思うのが間違いかもしれない。それにしても輸送情報は事後報告的な内容のものが多く、リアルタイムの撮影にはあまり適さないと考えた方が良い。

・厳冬の五能線

午後は五能線を撮る。岩館からてくてくと歩いて南下していくと、小入川という小さな集落が姿を現す。眼前には荒波押し寄せる鉛色の日本海が広がる、実に寂しい場所である。小さな河口から川沿いに山へ登る道があり、高いところを走る国道から集落を俯瞰しつつ、鉄橋を渡る列車が撮れる地点へと移動する。リゾートしらかみのポスター写真でもよく見かける、そこそこ有名な撮影地。それで構図を模索し、露出を決め、あとはひたすら列車を待つわけだが、狙う予定の326Dがいつまで経ってもやって来ない。近くに踏切はなく列車は突然現れるので気が抜けなかったが、しびれを切らして岩館駅に電話したところ、当該列車はなんとバス代行になったという。まさかのバス代行。しかし、せっかくここまで歩いてきたのだから、次の328Dまで意地でも待つ。海風の強い、極寒の橋上で吹きさらしになって、一体何をやっているんだという気分になる。やがて、列車はぬっと姿を現した。鉄橋を渡る高い音がゴロゴロ鳴り響いたかと思うと、あっという間に画面の中を駆け抜けて行ってしまった。

次なる撮影地は、あきた白神側にさらに歩を進めたところに決める。先ほどの小入川の集落を遠くに眺める場所で、目の前の崖下にはテトラポッド置き場が広がっている。ここもかなり寒々しい景色で、体も心も芯まで冷え切るかのようだ。途中から吹雪になり、海からは小さな雪の粒が銃弾のように吹き上がってくる。雪を踏み固めながらせっせと足場を作り、構図を決める。たった一枚のためにこれほどの労力を割くところに、鉄道撮影の醍醐味を感じる。撮ってどうなる、ということはさして問題ではなく、自己の感覚器の分身としての写真機を操り、かけがえのない一瞬の時空間を共有するところに大いなる意義を見出すのだ。蒼白の景色の中、列車はゆっくりと鉄橋を渡って行った。

・休息

その後、あきた白神まで歩く。駅に隣接した「ハタハタ館」という施設で夕食をとり、温泉に浸かる。ようやく今日の一日が報われた。ついでに「白瀑」の純米酒を土産に買って帰る。初日から早速荷物が重くなるが、これも修行。相変わらず外は寒いが、跨線橋から普通列車やリゾートしらかみを撮りつつ、21時過ぎの東能代行で駅を後にした。こんな時間に能代へ向かう人などおらず、車内はガラガラである。運良くタラコ色のキハ40に当たり、自由に撮影を楽しんだ。

ひっそりと静まり返った、夜の能代の町。

写真

1枚目:月光型、快走(@富根~二ツ井)

2枚目:小入川の集落を渡る(@あきた白神~岩館)

3枚目:厳冬の日本海を横目に(@あきた白神~岩館)

2486文字

3/3

撮影(跨線橋): ※[ ]内に通過時刻を示す

1641M[921(+23)] 普通列車

2041M[950(+5)] 特急つがる1号

9813M[1033] 583系団体臨時列車

1646M[1038(+6)] 普通列車

二ツ井1237 → 東能代1252

奥羽本線650M クモハ701-13

東能代1307(+12) → 岩館1353(+12)

五能線223D キハ40 574

撮影(小入川集落俯瞰①):

328D[1553] 普通列車

撮影(小入川集落俯瞰②):

323D[1711] 普通列車

あきた白神2102 → 能代2137

五能線330D キハ40 522

能代泊

・富根~二ツ井にて

実は、これまで乗ってきたあけぼのの後を583系の団臨が追いかけてきている。わくわくドリーム号の設定ではないが、どうやら同じスジのようだ。二ツ井の駅を出て国道をひたすら富根方面へと歩き、米代川を渡る前に跨線橋に至る。雪の季節の撮影というのは本当に大変で、地図に道があるからといって必ずしも歩けるとは限らない。この跨線橋も例外ではなく、二ツ井側の歩道は除雪されていたが、富根側は雪がうず高く積もったままである。雪山を蹴り崩しながら、足場を固めていく地道な作業を続け、ようやくまともに撮れるくらいの状態となった。銀世界の雪原は新鮮な景色で目を見張るものがあるが、一方で道路の交通量はかなり多く、道のそばにある雪には汚い泥水が飛び散っているから、見ていてあまり気分の良いものではない。

そして、時刻表通りに列車が来ない。とくに、JR貨物の輸送情報によると、日本海縦貫線は津軽海峡線のあおりを受けて貨物列車が1日遅れとかいうひどい状況なので、今日は期待できないだろう。天候の変化が激しく、時折、猛烈な吹雪が襲ってくる。顔面に衝突する細かな氷の粒は、痛い。そんな中、583系だけはほぼ定刻でやって来た。6連に短縮されたとはいえ、丸みを帯びた巨体が連なる編成は貫録十分で、青とクリームのツートンカラーが雪景色に美しく映える。かつては長大編成を組んで東北本線を走り回っていたのかと思うと、生まれた時代がもう少し早ければ、といつも考えてしまう。

駅に戻って列車を待っていると、140分遅れの3099レがEF81の牽引で猛然と通過していき、心を打ち砕かれた。あと少し跨線橋で粘っていれば撮れたわけだが、ダイヤが乱れている中でまともな撮影をしようと思うのが間違いかもしれない。それにしても輸送情報は事後報告的な内容のものが多く、リアルタイムの撮影にはあまり適さないと考えた方が良い。

・厳冬の五能線

午後は五能線を撮る。岩館からてくてくと歩いて南下していくと、小入川という小さな集落が姿を現す。眼前には荒波押し寄せる鉛色の日本海が広がる、実に寂しい場所である。小さな河口から川沿いに山へ登る道があり、高いところを走る国道から集落を俯瞰しつつ、鉄橋を渡る列車が撮れる地点へと移動する。リゾートしらかみのポスター写真でもよく見かける、そこそこ有名な撮影地。それで構図を模索し、露出を決め、あとはひたすら列車を待つわけだが、狙う予定の326Dがいつまで経ってもやって来ない。近くに踏切はなく列車は突然現れるので気が抜けなかったが、しびれを切らして岩館駅に電話したところ、当該列車はなんとバス代行になったという。まさかのバス代行。しかし、せっかくここまで歩いてきたのだから、次の328Dまで意地でも待つ。海風の強い、極寒の橋上で吹きさらしになって、一体何をやっているんだという気分になる。やがて、列車はぬっと姿を現した。鉄橋を渡る高い音がゴロゴロ鳴り響いたかと思うと、あっという間に画面の中を駆け抜けて行ってしまった。

次なる撮影地は、あきた白神側にさらに歩を進めたところに決める。先ほどの小入川の集落を遠くに眺める場所で、目の前の崖下にはテトラポッド置き場が広がっている。ここもかなり寒々しい景色で、体も心も芯まで冷え切るかのようだ。途中から吹雪になり、海からは小さな雪の粒が銃弾のように吹き上がってくる。雪を踏み固めながらせっせと足場を作り、構図を決める。たった一枚のためにこれほどの労力を割くところに、鉄道撮影の醍醐味を感じる。撮ってどうなる、ということはさして問題ではなく、自己の感覚器の分身としての写真機を操り、かけがえのない一瞬の時空間を共有するところに大いなる意義を見出すのだ。蒼白の景色の中、列車はゆっくりと鉄橋を渡って行った。

・休息

その後、あきた白神まで歩く。駅に隣接した「ハタハタ館」という施設で夕食をとり、温泉に浸かる。ようやく今日の一日が報われた。ついでに「白瀑」の純米酒を土産に買って帰る。初日から早速荷物が重くなるが、これも修行。相変わらず外は寒いが、跨線橋から普通列車やリゾートしらかみを撮りつつ、21時過ぎの東能代行で駅を後にした。こんな時間に能代へ向かう人などおらず、車内はガラガラである。運良くタラコ色のキハ40に当たり、自由に撮影を楽しんだ。

ひっそりと静まり返った、夜の能代の町。

写真

1枚目:月光型、快走(@富根~二ツ井)

2枚目:小入川の集落を渡る(@あきた白神~岩館)

3枚目:厳冬の日本海を横目に(@あきた白神~岩館)

2486文字

記憶を紐解く作業を始めるとしよう。

・厳冬の旅路

3月初旬、北国はまだ雪に閉ざされている。北斗星、カシオペア、トワイライトエクスプレス、はまなすの運休が次々と決定していく中、どういうわけかあけぼのだけが生き残った。13番線でのすり氏と待ち合わせ、青森行の列車に乗り込む。この、寝台客車のデッキに最初の一歩を踏み入れる瞬間は、日常と非日常の境界線をまたぐ瞬間でもある。

この列車には何度も乗っているとはいえ、毎回飽きることがない。窓外に目をやれば都会の灯りが後方へと消し飛んでいく。徐々に移り変わる沿線の表情を愉しみながら、宵が更ける。

上越線に入る頃になると雪が目立つようになり、運転停車した水上駅は猛吹雪にさらされていた。よくぞこの天候で走らせてくれたものだ。轍の音は、まさに柔らかいクッションの上を走っているような響きへと変容し、線路に吹き積もった雪を握りしめている感覚が足元から伝わってくるかのようだ。視覚、聴覚、振動覚が一体となって、列車の旅の記憶が形作られていく。やがて列車は「国境の長いトンネル」、清水トンネルに入る。途端に、ジョイント音が硬質な響きに変わる。突如として車窓に現れる蛍光灯の列は、地下深くに埋められたトンネル駅、土合のホームである。その不気味な姿を横目に、眠りについた。

目覚めると、列車は薄明りの日本海を横目に秋田へ向けて羽越本線を北上している。13番線で足を踏み入れたときと同じ客車の空間が、夜通し移動してはるか遠隔の地へとやって来ている。時空間の連続性が連綿と保たれながらも、一夜にして景色が、風土が、文化が変わる。まさにここに夜行列車の旅の面白さを見出すのだ。二ツ井という小さな駅で列車を降りた。

写真

1枚目:旅の始まり(@上野)

2枚目:寒々しい日本海が車窓に展開する

3枚目:下車(@二ツ井)

940文字

3/2 → 3/3

上野2115 → 二ツ井808

東北本線、高崎線、上越線、信越本線、羽越本線、奥羽本線2021レ

特急あけぼの オハネフ24 7

・厳冬の旅路

3月初旬、北国はまだ雪に閉ざされている。北斗星、カシオペア、トワイライトエクスプレス、はまなすの運休が次々と決定していく中、どういうわけかあけぼのだけが生き残った。13番線でのすり氏と待ち合わせ、青森行の列車に乗り込む。この、寝台客車のデッキに最初の一歩を踏み入れる瞬間は、日常と非日常の境界線をまたぐ瞬間でもある。

この列車には何度も乗っているとはいえ、毎回飽きることがない。窓外に目をやれば都会の灯りが後方へと消し飛んでいく。徐々に移り変わる沿線の表情を愉しみながら、宵が更ける。

上越線に入る頃になると雪が目立つようになり、運転停車した水上駅は猛吹雪にさらされていた。よくぞこの天候で走らせてくれたものだ。轍の音は、まさに柔らかいクッションの上を走っているような響きへと変容し、線路に吹き積もった雪を握りしめている感覚が足元から伝わってくるかのようだ。視覚、聴覚、振動覚が一体となって、列車の旅の記憶が形作られていく。やがて列車は「国境の長いトンネル」、清水トンネルに入る。途端に、ジョイント音が硬質な響きに変わる。突如として車窓に現れる蛍光灯の列は、地下深くに埋められたトンネル駅、土合のホームである。その不気味な姿を横目に、眠りについた。

目覚めると、列車は薄明りの日本海を横目に秋田へ向けて羽越本線を北上している。13番線で足を踏み入れたときと同じ客車の空間が、夜通し移動してはるか遠隔の地へとやって来ている。時空間の連続性が連綿と保たれながらも、一夜にして景色が、風土が、文化が変わる。まさにここに夜行列車の旅の面白さを見出すのだ。二ツ井という小さな駅で列車を降りた。

写真

1枚目:旅の始まり(@上野)

2枚目:寒々しい日本海が車窓に展開する

3枚目:下車(@二ツ井)

940文字

ゆうべは深酒してしまい、少し寝坊。まずは日吉を往復してPCを借りてくる。ここだと3週間も借りられることが分かったので、3月の英仏旅行に携行して仕事の処理を行うとしよう。それはそうと、帰国したときにはもう東横線渋谷は地下深くに潜ってしまっているのか。何度となく目にしてきた、ターミナル駅の風景が失われる。午後は信濃町にて主将会議。だいぶ長くなったが、提案が受け入れられて何よりである。

夕方は久々に三田へ弓をひきに行く。最初の8本はひどかったが、徐々に修正して何とかリハビリ。そして、人を指導することの難しさを改めて感じる。夜は渋谷にて銀河の会。皆さん、もう社会人である。一方、自分はといえばまだまだ学生の身分。この間に何ができるかを、よく考えなければならない。帰宅後は明日からの撮影行の準備に取りかかる。

なかなか忙しい一日だった。

写真:高山本線普通列車@富山

フロントガラスの微妙な傾斜が良い。

437文字

夕方は久々に三田へ弓をひきに行く。最初の8本はひどかったが、徐々に修正して何とかリハビリ。そして、人を指導することの難しさを改めて感じる。夜は渋谷にて銀河の会。皆さん、もう社会人である。一方、自分はといえばまだまだ学生の身分。この間に何ができるかを、よく考えなければならない。帰宅後は明日からの撮影行の準備に取りかかる。

なかなか忙しい一日だった。

写真:高山本線普通列車@富山

フロントガラスの微妙な傾斜が良い。

437文字

これでようやく、廃人生活に別れを告げられる。

・整形外科学 本試験

量が膨大で、もたもた記述を書いていたら意外と時間がない。やはり前日勉強では細部まで完璧に記憶するのは難しく、傾向を変えられると場合によっては対処できない部分も出てくる。覚えれば良いものを覚え切れていないというのは、やはり悔しいものがある。

今回の試験は完全に「超短期記憶ゲーム」になってしまった。それでも初日の内科以外は何とかなったように思うが、四晩ぶっ通しでの終夜運転はさすがに心身ともに堪えるところが大きかった。こういう勉強はあまり自分のためにならないのではないか。

では、生きた知識を身につけるにはどうすれば良いのか。やはり、普段から勉強するしか方法がない。試験前の詰め込みというのは当然大切だけれども、日常の下地があるかどうかでその詰め込みの手間と質は大きく変わってくる。これは四年生全体を通しての反省である。別に勉強をしていなかったわけではないが、短期集中でやればそれで万々歳というわけでもなさそうだ。集中力の切り替えというのは当然大切だが、ベースとなる心構えなり姿勢なりがどうなっているかが問題なのだと思う。何にせよ、これで今年のカリキュラムは全て終了した。

しかし、仕事は山積している。各方面にメールを送り、書類を作成し、たまっていた日記を更新し、夜は代々木に入り浸る。荒木町に来て、ようやく一息ついた。深夜の街を歩いて帰る。もう日付は3月になっている。激動の2月よ、さらばだ!!

写真:高山本線普通列車@富山

横構図と縦構図にて。何となくくたびれた表情をしています。

747文字

・整形外科学 本試験

量が膨大で、もたもた記述を書いていたら意外と時間がない。やはり前日勉強では細部まで完璧に記憶するのは難しく、傾向を変えられると場合によっては対処できない部分も出てくる。覚えれば良いものを覚え切れていないというのは、やはり悔しいものがある。

今回の試験は完全に「超短期記憶ゲーム」になってしまった。それでも初日の内科以外は何とかなったように思うが、四晩ぶっ通しでの終夜運転はさすがに心身ともに堪えるところが大きかった。こういう勉強はあまり自分のためにならないのではないか。

では、生きた知識を身につけるにはどうすれば良いのか。やはり、普段から勉強するしか方法がない。試験前の詰め込みというのは当然大切だけれども、日常の下地があるかどうかでその詰め込みの手間と質は大きく変わってくる。これは四年生全体を通しての反省である。別に勉強をしていなかったわけではないが、短期集中でやればそれで万々歳というわけでもなさそうだ。集中力の切り替えというのは当然大切だが、ベースとなる心構えなり姿勢なりがどうなっているかが問題なのだと思う。何にせよ、これで今年のカリキュラムは全て終了した。

しかし、仕事は山積している。各方面にメールを送り、書類を作成し、たまっていた日記を更新し、夜は代々木に入り浸る。荒木町に来て、ようやく一息ついた。深夜の街を歩いて帰る。もう日付は3月になっている。激動の2月よ、さらばだ!!

写真:高山本線普通列車@富山

横構図と縦構図にて。何となくくたびれた表情をしています。

747文字

朝の7時半まで勉強して、1時間半寝て、最後の40分で知識を詰め直して、いつものように講堂へと足を運ぶ。試験廃人ww

・精神医学 本試験

さすがに前日勉強では知識のあやふやなところがあり、完全にして満足のいく解答には程遠くなってしまったのは悔しい。向精神薬も昨夜覚えたはずだったが、しょうもない混同をしていた。デュプロの内容を雑に書き出して、そのメモを復唱しつつ写真記憶として定着させる方法は、長時間続ければ効率的なのかもしれないが、あまりの短時間では本当に付け焼刃的な勉強にしかならない。

そうは言っても試験は通さねばならないので、昼休みは麻酔科の最終詰め込み。過去問も大事だが、デュプロを読み返すしかない。

・麻酔科学 本試験

いわゆるKBSが大して通用せず、なかなか難しかった。「あっ、これ見たことある!」というレベルで選択肢を絞り込んでいき、何とか正答にたどり着けるww 雑多な混合物たるデュプロ本文を「濾過」したとき、その網目に引っかかったわずかの「残滓」にすがり付いて答えを探るわけである。本当はもっと確たる根拠のもとに必然的な考察を実現したいところだが、今回はあまりに時間がなさすぎた。こういう方法も仕方ない。

やっと三日目が終了。残るは明日の整形外科のみ。といってもデュプロはほとんど読めていないので、またメディアに移動して閉館時刻まで粘る。しかし、崖っぷちまで追いつめられるほど集中力は上がるもので、もはやここまで来れば連日の睡眠不足による疲労など感じなくなってくる。

写真:高山本線普通列車車内

乗車するのは富山までのわずかな時間。キハ58の魅力を味わうにはあまりに短い。

801文字

・精神医学 本試験

さすがに前日勉強では知識のあやふやなところがあり、完全にして満足のいく解答には程遠くなってしまったのは悔しい。向精神薬も昨夜覚えたはずだったが、しょうもない混同をしていた。デュプロの内容を雑に書き出して、そのメモを復唱しつつ写真記憶として定着させる方法は、長時間続ければ効率的なのかもしれないが、あまりの短時間では本当に付け焼刃的な勉強にしかならない。

そうは言っても試験は通さねばならないので、昼休みは麻酔科の最終詰め込み。過去問も大事だが、デュプロを読み返すしかない。

・麻酔科学 本試験

いわゆるKBSが大して通用せず、なかなか難しかった。「あっ、これ見たことある!」というレベルで選択肢を絞り込んでいき、何とか正答にたどり着けるww 雑多な混合物たるデュプロ本文を「濾過」したとき、その網目に引っかかったわずかの「残滓」にすがり付いて答えを探るわけである。本当はもっと確たる根拠のもとに必然的な考察を実現したいところだが、今回はあまりに時間がなさすぎた。こういう方法も仕方ない。

やっと三日目が終了。残るは明日の整形外科のみ。といってもデュプロはほとんど読めていないので、またメディアに移動して閉館時刻まで粘る。しかし、崖っぷちまで追いつめられるほど集中力は上がるもので、もはやここまで来れば連日の睡眠不足による疲労など感じなくなってくる。

写真:高山本線普通列車車内

乗車するのは富山までのわずかな時間。キハ58の魅力を味わうにはあまりに短い。

801文字

1時間だけ仮眠して、東校舎講堂に突入する。

・小児科学 本試験

先天性心疾患については朝に詰め込んだ知識を吐き出す。ここまで来るともはや生きた知識ではなく、というか知識とすら呼ぶことができず、ただの「超短期記憶ゲーム」になっている。新生児学は頑張って数字を覚えたのに、今ひとつ微妙な出題だった。あとはだいたい過去問で対処できたが、作文問題が消滅して教授の独壇場になっているパートがあって笑ってしまったww

道場で凍えながら昼食をとりつつ、午後の産科に向けて最後の詰め込みに入る。意外と忘れていたところとか、勘違いしていたところが浮き彫りになるから、やはり直前の勉強はそれなりに大切か。

・産科学 本試験

産科はわりと難しく、細かいところまで覚えていないとあまり対処できない内容だった感。丁寧に見直しをしていたら時間一杯。何だろう、縁までなみなみと注がれたグラスから、水が今にもこぼれてしまいそうなのを必死に防ぎながら、それを試験会場まで持っていき、一気に中身をぶちまけるという、この不安定感。それもただぶちまければ良いというわけではなく、正しいところに正しい分量で水を注ぎ直さねばならない。ひとたび方法を誤ると、全体が台無しになってしまう。

これで二つ目の峠は越えた。しかし明日の科目も切羽詰まっているので、メディアに移動。精神医学のデュプロを開き、例によってポイントを書き出しながら内容を詰め込んでいく。いやしかし、試験前日に初めてデュプロを開くほど時間がなくなるとは、今までにない経験。明日の内容は軽いと聞いていたので今晩はようやく寝られるかと思いきや、家に帰ってから麻酔科の詰め込みで予想外に苦戦し、気が付いたら外が明るくなっていた。また夜を徹してしまった。これはだんだんしんどくなってきた。

写真:高山本線普通列車@速星

ホームに降り立ち、国鉄色の帯を眺めるという愉しみ。

896文字

・小児科学 本試験

先天性心疾患については朝に詰め込んだ知識を吐き出す。ここまで来るともはや生きた知識ではなく、というか知識とすら呼ぶことができず、ただの「超短期記憶ゲーム」になっている。新生児学は頑張って数字を覚えたのに、今ひとつ微妙な出題だった。あとはだいたい過去問で対処できたが、作文問題が消滅して教授の独壇場になっているパートがあって笑ってしまったww

道場で凍えながら昼食をとりつつ、午後の産科に向けて最後の詰め込みに入る。意外と忘れていたところとか、勘違いしていたところが浮き彫りになるから、やはり直前の勉強はそれなりに大切か。

・産科学 本試験

産科はわりと難しく、細かいところまで覚えていないとあまり対処できない内容だった感。丁寧に見直しをしていたら時間一杯。何だろう、縁までなみなみと注がれたグラスから、水が今にもこぼれてしまいそうなのを必死に防ぎながら、それを試験会場まで持っていき、一気に中身をぶちまけるという、この不安定感。それもただぶちまければ良いというわけではなく、正しいところに正しい分量で水を注ぎ直さねばならない。ひとたび方法を誤ると、全体が台無しになってしまう。

これで二つ目の峠は越えた。しかし明日の科目も切羽詰まっているので、メディアに移動。精神医学のデュプロを開き、例によってポイントを書き出しながら内容を詰め込んでいく。いやしかし、試験前日に初めてデュプロを開くほど時間がなくなるとは、今までにない経験。明日の内容は軽いと聞いていたので今晩はようやく寝られるかと思いきや、家に帰ってから麻酔科の詰め込みで予想外に苦戦し、気が付いたら外が明るくなっていた。また夜を徹してしまった。これはだんだんしんどくなってきた。

写真:高山本線普通列車@速星

ホームに降り立ち、国鉄色の帯を眺めるという愉しみ。

896文字