EF65牽引富士はやぶさ

2008年12月15日 鉄道と旅行

EF66不具合につき一昨日の1レの代走に就いたEF65 1107が、今朝の2レを牽いて帰京してくる・・・いやもう色々忙しいんですが、これは外せませんね。結局、合間を縫って手軽な駅撮りに赴くことに決めたのでした。9月の九州往復行以来、実に3ヵ月ぶりの鉄道撮影。さて何処で撮るか・・・出かけるからには被りは何としてでも避けたいものです。ということで、

・@新橋

新橋にしました。あまりに地味というか、今まで撮ったことがない駅。東海道線は島式ホームなので、被り率は0%。マイナーなためか、他の有名所とは違って撮影者の混雑も一切なし。しかしながらその代償もなかなか大きく、陽が全く当たらない上に、正面がちにしか捉えられないので編成美を蔑ろにする構図にならざるを得ません。今回ばかりは機関車がメインというのはあるのですが、見事な冬晴れの空、富士山も鮮やかに見渡せる一日にありながら、いささか残念ではあります。願わくば辻堂や茅ヶ崎まで赴いて富士の嶺を絡めたいものなのですが( ´・ω・`)

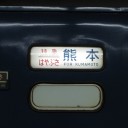

やや遅れて列車はやって来ました。国鉄色EF65にあの青いヘッドマーク・・・何とも絶妙な組み合わせ。普段のEF66よりも一段と似合っているのではないかと、個人的には思うところであります。「とりあえず正面だけは撮っといた」といったような乱暴な感じの写真にはなりましたが、なんとか撮影は終了。妥協した感はありますが、まぁ仕方ないでしょう。

・@東京

後続の普通で東京へ。10番線は大混雑。神田側にヘッドマークを掲げているので、機回しの後追いだけを手早く撮影。それにしても混み過ぎでした( ´・ω・`) PFが牽引するブルトレ・・・出雲も銀河も過去帳入りした今、その洗練された美しさが蘇ってきて息を呑んだのでした。

・@田町

折角なので回送も撮ろうと田町に赴くも、悲しいことに、南行の京浜東北線に完全に被ってしまいました( ´・ω・`)

そもそも本来充当されるはずのEF66が不具合に陥ったのは、深夜の山陽路でシカとの衝突事故があったからということのようです。シカの冥福をここに祈りつつ、今日の撮影は無事終了です。最後が被りというのは残念でしたがww

あとは中央図書館に籠り、夕方から某会でした。

写真:特急富士・はやぶさ@新橋

PF1107号機の牽引で、終着東京までのあとわずかの道のりを踏みしめる。

1147文字

・@新橋

新橋にしました。あまりに地味というか、今まで撮ったことがない駅。東海道線は島式ホームなので、被り率は0%。マイナーなためか、他の有名所とは違って撮影者の混雑も一切なし。しかしながらその代償もなかなか大きく、陽が全く当たらない上に、正面がちにしか捉えられないので編成美を蔑ろにする構図にならざるを得ません。今回ばかりは機関車がメインというのはあるのですが、見事な冬晴れの空、富士山も鮮やかに見渡せる一日にありながら、いささか残念ではあります。願わくば辻堂や茅ヶ崎まで赴いて富士の嶺を絡めたいものなのですが( ´・ω・`)

やや遅れて列車はやって来ました。国鉄色EF65にあの青いヘッドマーク・・・何とも絶妙な組み合わせ。普段のEF66よりも一段と似合っているのではないかと、個人的には思うところであります。「とりあえず正面だけは撮っといた」といったような乱暴な感じの写真にはなりましたが、なんとか撮影は終了。妥協した感はありますが、まぁ仕方ないでしょう。

・@東京

後続の普通で東京へ。10番線は大混雑。神田側にヘッドマークを掲げているので、機回しの後追いだけを手早く撮影。それにしても混み過ぎでした( ´・ω・`) PFが牽引するブルトレ・・・出雲も銀河も過去帳入りした今、その洗練された美しさが蘇ってきて息を呑んだのでした。

・@田町

折角なので回送も撮ろうと田町に赴くも、悲しいことに、南行の京浜東北線に完全に被ってしまいました( ´・ω・`)

そもそも本来充当されるはずのEF66が不具合に陥ったのは、深夜の山陽路でシカとの衝突事故があったからということのようです。シカの冥福をここに祈りつつ、今日の撮影は無事終了です。最後が被りというのは残念でしたがww

あとは中央図書館に籠り、夕方から某会でした。

写真:特急富士・はやぶさ@新橋

PF1107号機の牽引で、終着東京までのあとわずかの道のりを踏みしめる。

1147文字

長い道程の末にようやく到着した目的地の駅、そこに20分も留まらないまま復路を歩み始めるというのは、少なくとも私にとっては前代未聞の出来事。九州寝台の車中を東京から存分に堪能し、先ほど隣の門司にてはやぶさに別れを告げた。本来ならばこれからの道中でその余韻にじわじわと浸ることになるのであろうが、悲しいかな、予定に従うならばもう東京へと引き返す時刻である。

諸事情ゆえにもう東京に帰らねばならない。いや諸事情というよりは、そもそも今回の九州寝台乗車行は、夏休み最後の無念を晴らすべく新学期が始まった日常の合間をなんとか縫って実現したものであるから、必然的に忙しい行程にならざるを得なかった。昨晩車内から仰いだ満月などには言葉で言い表し難いほど甚く感銘を受けたこともあって、この乗車行はまさに至高のひと時と呼ぶにふさわしいものであった。ただ一つ惜しいのは、到着後があまりに慌ただしいので余韻に浸る時間がなかったことだろう。その余韻というのは、夕刻が近づくと水がゆっくりしみてくるように痛切に感じられるものだが、その頃には東京に戻ってしまっていて、さらに悪いことには、某会の英語に出席することになっているのである。ほんの束の間の非日常だったということだろう。考えようによってはそれはそれで面白いかもれないが。

とはいっても、復路は全くもって見どころなし、ではさすがに気が滅入る。そこで上手い具合にダイヤがかみ合ったこともあり、この機会に0系新幹線の乗り納めを行うことにした。博多ではなく門司で降りたのもこれゆえである。N700系の増備に伴い、山陽新幹線で細々と余生を送っていた0系はいよいよこの11月でその歴史に幕を下ろし、そして伝説となる。40年以上前、高度成長真っ只中で高速鉄道の新時代を切り拓いた0系、今となっては第一線から完全に退いたものの、その果たした功績は計り知れないものがあろう。さらにこの春、最後の3編成がオリジナル塗装に戻された。西日本まで足を伸ばすことはあまり無いだろうし、何よりも晩秋に引退だというから、この絶好の機会に所謂「記念乗車」の一員として参加させて頂くことにしたのである。普段は鉄道趣味として特別の関心を向けることなく、新幹線といえば実用的先進的といった他人事のようなイメージしか抱かなかった私が大げさに言うのは何とも恐縮な話だが、たとえ10年でも20世紀を生きた者としてはこの0系に別れを告げなければならないような思いがしたのだ。

往復乗車券の「かえり券」に入鋏した。往路の関係で経由が在来線になっているので、有人改札の通過である。ホームに上がる。つい先ほどまでは東京発熊本行のはやぶさに乗っていたというのに、もう上り新幹線ホームに立っているとはやはり不思議な感覚である。そしてまもなく接近放送が流れると、遠くに0系が姿を現した。一言で言えば「丸い顔」。流線形であるにもかかわらず、独特の柔和な表情を見せている。切れ長の前照灯になった100系、デザインが一新された300系、まるで戦闘機のような500系、カモノハシの姿になった700系、そして何とも形容し難い最新鋭N700系・・・系式の変遷と共にますますノーズは長大化していくが、0系はこれらのいずれとも似かよらない。厳かに、しかし優美に構えるその姿を目にすれば、新幹線の原点に君臨する静かな貫禄といったものを感じざるを得ないのである。やがて編成はゆっくりと停車し、扉が開く。オリジナル塗装もまた味が出ていて、デッキに足を踏み込む瞬間は胸が躍った。

前から2両目、5号車の自由席に座る。岡山までは3時間あまりのゆったりした道のりである。何ぶん各駅停車であるから、のぞみなどよりは沿線風景を堪能できるだろう。飽きない程度ならば、新幹線各駅停車の旅というのもなかなか趣深い。滑り出すように小倉駅を後にした列車は、着実な加速と共に発進した。やがて時速200km台に入ったと思われたが、走行は実に安定していて不安というものを一切感じさせない。かつての夢の高速鉄道にふさわしい、落ち着いた走りである。元祖0系新幹線、ここに在り。しばらくするとトンネルを抜け、列車は新下関に停車。この後も厚狭、新山口、徳山とのんびり停車していく。途中区間は高速走行であるとはいえ、実に穏やかな午前のひと時である。もう一つ特筆すべきは、ほぼ全ての停車駅で後続のひかりとのぞみに追い越される点。ホームの0系と合わせて撮影してみたりしたのだが、通過列車は恐ろしいスピードで猛然と抜かしてゆく。「目にも止まらぬ速さ」という表現はあながち間違ってはおらず、わずか数秒間空気が震えたと思うと、パンタグラフから激しく火花を散らしながら、既に列車はホームの彼方を去りつつある。そんな中でじっと停車する0系・・・時間の流れ方が違うのかもしれない。

11時ちょうどに到着する新岩国では12分の長時間停車。折角なので反対側のホームまで移動して編成写真を収めることにした。天気はあいにくの雨であるが、静かな、しかし広い新幹線ローカル駅の構内にただ6両で佇む0系の姿は印象的である。途中2本の列車に抜かれていった。そんなこんなで12分はあっという間に経過してしまったが、充実した撮影時間となった。各駅停車なのでこういった余裕が至るところにあるというのが嬉しいところである。新岩国の次は広島。そして東広島、三原、新尾道、福山、新倉敷と順々に停まっていくが、小倉にて急いで買った軽食などを口にしつつ、のんびりとした時間を過ごすのみ。客室は2列×2列配置のシートで実にゆったりとしており、言うことなしの快適さ。見たところでは乗車率は3割程度。適度に閑散としていてこれまた落ち着く。デッキや通路に残された昭和の遺物を時折目にしつつ、岡山までの旅路を楽しんだのだった。一つ目を引いたのは、華々しく活躍する0系の写真が、本来ならば広告が入るであろう壁の額にはまっていたこと。かつての栄光を彷彿させる演出であるが、いよいよ最後を迎えるこの名車両の功績を偲んでのことだろう。昨晩の九州寝台と同様、時代の流れには抗えないというのは事実である。そうと分かっていても、どうしても寂しい気持ちに襲われるものだ。

12時53分、列車は定刻に岡山に到着した。新幹線は高速性、安全性のみならず、その極めて正確な定時性が海外でも評価されているという。単なる新幹線車両の1形式ではなく、「新幹線」という画期的な高速鉄道システムそのものを象徴する存在としての0系の姿を垣間見たように思う。列車はしばらくホームに停車した後、粛々と引き揚げて行った。さようなら、0系。

ここからはのぞみを利用する。車両はN700系、まさに最古参から最新鋭への乗り換えである。一昨日指定席を確保した時、残りはわずか2席、それも3人席の中間しか残っていないとのことであった。仕方ないのでその3人席の中間に乗ることになったわけだが、考えてみれば三連休の最終日であるし、この時間帯に帰京するという人はさぞ多いことだろう。案の定、車内は満席である。家族連れが多くいるようだ。N700系の高速走行を味わいながら雑務の処理を始めることにした。しかしながら、車窓が無くそう落ち着いた環境ではなかったこともあってか、あまり捗らなかった。列車はみるみるうちに主要駅を拾っていく。気がついたら新大阪、あっという間に京都、そして名古屋。つい先ほどまで0系こだま号の各駅停車に乗っていた身からすれば、信じられない速さである。終盤は半分寝ているようなぼんやりした状態になっていたが、東海道をただひたすら東進し続け、ついに列車はやはり定刻に終着東京に到着したのであった。変な言い方だが、速すぎて逆に印象が残らなかった感がある。

22時間あまりが経過した夕刻の東京駅に戻ってきた。同時に全行程を終え、旅行、というよりは乗車行は終極を迎えることとなった。冒頭でも述べたが、まさに束の間の非日常と呼ぶにふさわしい22時間。そして明日から、いやもうこの時点から当たり前のように日常が回り始めるのである・・・そんなことを考えて代々木へと向かったのであった。

写真:山陽新幹線0系@新岩国

3631文字

小倉939 → 岡山1253

山陽新幹線 こだま638号

諸事情ゆえにもう東京に帰らねばならない。いや諸事情というよりは、そもそも今回の九州寝台乗車行は、夏休み最後の無念を晴らすべく新学期が始まった日常の合間をなんとか縫って実現したものであるから、必然的に忙しい行程にならざるを得なかった。昨晩車内から仰いだ満月などには言葉で言い表し難いほど甚く感銘を受けたこともあって、この乗車行はまさに至高のひと時と呼ぶにふさわしいものであった。ただ一つ惜しいのは、到着後があまりに慌ただしいので余韻に浸る時間がなかったことだろう。その余韻というのは、夕刻が近づくと水がゆっくりしみてくるように痛切に感じられるものだが、その頃には東京に戻ってしまっていて、さらに悪いことには、某会の英語に出席することになっているのである。ほんの束の間の非日常だったということだろう。考えようによってはそれはそれで面白いかもれないが。

とはいっても、復路は全くもって見どころなし、ではさすがに気が滅入る。そこで上手い具合にダイヤがかみ合ったこともあり、この機会に0系新幹線の乗り納めを行うことにした。博多ではなく門司で降りたのもこれゆえである。N700系の増備に伴い、山陽新幹線で細々と余生を送っていた0系はいよいよこの11月でその歴史に幕を下ろし、そして伝説となる。40年以上前、高度成長真っ只中で高速鉄道の新時代を切り拓いた0系、今となっては第一線から完全に退いたものの、その果たした功績は計り知れないものがあろう。さらにこの春、最後の3編成がオリジナル塗装に戻された。西日本まで足を伸ばすことはあまり無いだろうし、何よりも晩秋に引退だというから、この絶好の機会に所謂「記念乗車」の一員として参加させて頂くことにしたのである。普段は鉄道趣味として特別の関心を向けることなく、新幹線といえば実用的先進的といった他人事のようなイメージしか抱かなかった私が大げさに言うのは何とも恐縮な話だが、たとえ10年でも20世紀を生きた者としてはこの0系に別れを告げなければならないような思いがしたのだ。

往復乗車券の「かえり券」に入鋏した。往路の関係で経由が在来線になっているので、有人改札の通過である。ホームに上がる。つい先ほどまでは東京発熊本行のはやぶさに乗っていたというのに、もう上り新幹線ホームに立っているとはやはり不思議な感覚である。そしてまもなく接近放送が流れると、遠くに0系が姿を現した。一言で言えば「丸い顔」。流線形であるにもかかわらず、独特の柔和な表情を見せている。切れ長の前照灯になった100系、デザインが一新された300系、まるで戦闘機のような500系、カモノハシの姿になった700系、そして何とも形容し難い最新鋭N700系・・・系式の変遷と共にますますノーズは長大化していくが、0系はこれらのいずれとも似かよらない。厳かに、しかし優美に構えるその姿を目にすれば、新幹線の原点に君臨する静かな貫禄といったものを感じざるを得ないのである。やがて編成はゆっくりと停車し、扉が開く。オリジナル塗装もまた味が出ていて、デッキに足を踏み込む瞬間は胸が躍った。

前から2両目、5号車の自由席に座る。岡山までは3時間あまりのゆったりした道のりである。何ぶん各駅停車であるから、のぞみなどよりは沿線風景を堪能できるだろう。飽きない程度ならば、新幹線各駅停車の旅というのもなかなか趣深い。滑り出すように小倉駅を後にした列車は、着実な加速と共に発進した。やがて時速200km台に入ったと思われたが、走行は実に安定していて不安というものを一切感じさせない。かつての夢の高速鉄道にふさわしい、落ち着いた走りである。元祖0系新幹線、ここに在り。しばらくするとトンネルを抜け、列車は新下関に停車。この後も厚狭、新山口、徳山とのんびり停車していく。途中区間は高速走行であるとはいえ、実に穏やかな午前のひと時である。もう一つ特筆すべきは、ほぼ全ての停車駅で後続のひかりとのぞみに追い越される点。ホームの0系と合わせて撮影してみたりしたのだが、通過列車は恐ろしいスピードで猛然と抜かしてゆく。「目にも止まらぬ速さ」という表現はあながち間違ってはおらず、わずか数秒間空気が震えたと思うと、パンタグラフから激しく火花を散らしながら、既に列車はホームの彼方を去りつつある。そんな中でじっと停車する0系・・・時間の流れ方が違うのかもしれない。

11時ちょうどに到着する新岩国では12分の長時間停車。折角なので反対側のホームまで移動して編成写真を収めることにした。天気はあいにくの雨であるが、静かな、しかし広い新幹線ローカル駅の構内にただ6両で佇む0系の姿は印象的である。途中2本の列車に抜かれていった。そんなこんなで12分はあっという間に経過してしまったが、充実した撮影時間となった。各駅停車なのでこういった余裕が至るところにあるというのが嬉しいところである。新岩国の次は広島。そして東広島、三原、新尾道、福山、新倉敷と順々に停まっていくが、小倉にて急いで買った軽食などを口にしつつ、のんびりとした時間を過ごすのみ。客室は2列×2列配置のシートで実にゆったりとしており、言うことなしの快適さ。見たところでは乗車率は3割程度。適度に閑散としていてこれまた落ち着く。デッキや通路に残された昭和の遺物を時折目にしつつ、岡山までの旅路を楽しんだのだった。一つ目を引いたのは、華々しく活躍する0系の写真が、本来ならば広告が入るであろう壁の額にはまっていたこと。かつての栄光を彷彿させる演出であるが、いよいよ最後を迎えるこの名車両の功績を偲んでのことだろう。昨晩の九州寝台と同様、時代の流れには抗えないというのは事実である。そうと分かっていても、どうしても寂しい気持ちに襲われるものだ。

12時53分、列車は定刻に岡山に到着した。新幹線は高速性、安全性のみならず、その極めて正確な定時性が海外でも評価されているという。単なる新幹線車両の1形式ではなく、「新幹線」という画期的な高速鉄道システムそのものを象徴する存在としての0系の姿を垣間見たように思う。列車はしばらくホームに停車した後、粛々と引き揚げて行った。さようなら、0系。

岡山1314 → 東京1633

山陽・東海道新幹線のぞみ24号

ここからはのぞみを利用する。車両はN700系、まさに最古参から最新鋭への乗り換えである。一昨日指定席を確保した時、残りはわずか2席、それも3人席の中間しか残っていないとのことであった。仕方ないのでその3人席の中間に乗ることになったわけだが、考えてみれば三連休の最終日であるし、この時間帯に帰京するという人はさぞ多いことだろう。案の定、車内は満席である。家族連れが多くいるようだ。N700系の高速走行を味わいながら雑務の処理を始めることにした。しかしながら、車窓が無くそう落ち着いた環境ではなかったこともあってか、あまり捗らなかった。列車はみるみるうちに主要駅を拾っていく。気がついたら新大阪、あっという間に京都、そして名古屋。つい先ほどまで0系こだま号の各駅停車に乗っていた身からすれば、信じられない速さである。終盤は半分寝ているようなぼんやりした状態になっていたが、東海道をただひたすら東進し続け、ついに列車はやはり定刻に終着東京に到着したのであった。変な言い方だが、速すぎて逆に印象が残らなかった感がある。

22時間あまりが経過した夕刻の東京駅に戻ってきた。同時に全行程を終え、旅行、というよりは乗車行は終極を迎えることとなった。冒頭でも述べたが、まさに束の間の非日常と呼ぶにふさわしい22時間。そして明日から、いやもうこの時点から当たり前のように日常が回り始めるのである・・・そんなことを考えて代々木へと向かったのであった。

写真:山陽新幹線0系@新岩国

3631文字

はやぶさの一夜 後篇

2008年9月15日 鉄道と旅行

幽かなアラームの音を彼方に感じて、次第に目が覚めた。4時50分である。1時過ぎに停車した大阪駅の構内放送を夢うつつながら耳にした気がするのだが、とりあえずは5時間ほど眠ったことになるのだろうか。まだ少し寝足りないような感じである。しかしながら、わざわざこの時間に起きたのにはちょっとした理由があって、「西の箱根」と称される所謂セノハチ越えを寝台の車内から体感してみたいという思いがあったのである。

・残夜

カーテンを少し開け、車窓に目をやる。案の定、外はまだ真っ暗である。ちょうど八本松駅を通過したところであった。列車は山間部の川沿いを走っているようだ。人家は見当たらず、並走する国道のナトリウムランプが美しい。下り富士・はやぶさは定刻ならば5時前後にかけてセノハチを越えるダイヤで走る。定時運転だと分かりひとまず安心して、再び車窓に見入った。線形は曲線の連続で、時折響く寂しげな汽笛がこだまする。各車両に規則的に並んだ行先幕の灯りが印象的である。途中、上りの貨物列車とすれ違った。最後尾に後補機のEF67が連結されていたようで、車体のオレンジ色と、尾灯の残像が一瞬のうちに目の前をよぎっていった。EF67はこの区間のみで補機として活躍する独特の機関車。長編成貨物列車の後押しを地道に担っているわけだが、昼夜を問わないそういった毎日の営みが大幹線の輸送を支えているのだと思うと、感慨深いものがある。そんな思いに耽っていると、やがて車窓は町が近づいてきたことを窺わせるようになった。そして、電灯だけがともった瀬野駅を列車は颯爽と通過していったのだった。あと20分もしないうちに広島に到着である。

寝るつもりはなかったものの、何気なく再び横になったが最後、また眠りに落ちてしまった。とはいえ折角寝台列車に乗ったのだから、寝台を存分に堪能するのも良いだろう。個人的にはいかにもといった雰囲気が出ているので好きなのだが、枕をはじめとして、B寝台の寝具は至って質素である。また、とりわけ開放寝台に感じる魅力のうちには、カーテン1枚で仕切られた個人空間といった要素がある。通路と空気を共有しつつも空間は隔てられているというこの絶妙な感覚は何ともいえない。カーテンを引いて読書灯を点ければ、実にコンパクトな「個室」の全容が浮かび上がり、通常では考えられないような寝台列車独特の不思議な空間が目の前に展開するのである。しかし、それが旅情とか風情とかいった言葉で肯定的に解釈されたところで、こうした移動形態をもはや時代は要求していないということは明白だと言わざるを得ない。プライバシーという観点があらゆる場面で求められ、それがいつにも増して強調される現在にあっては、30年前のままのサービスは「時代遅れ」の一言で片付けられてしまうほど実情から乖離してしまった。個室寝台は一定の人気を博しているようだけれども、大幅に向上した空路の利便性、さらなる進化を遂げた新幹線の速達性、はるかに安価な夜行高速バス網の発展などに鑑みれば、古くから走るこういった寝台列車が生き残る道は閉ざされてしまったと言ってよい。ごく最近のことであるが、私の知る限りでは、さくら、あさかぜを皮切りに、出雲、なは、あかつき、銀河・・・このわずか数年の間にどれほどのブルートレインが姿を消したことか。名門列車もあっさり切り捨てられる今となっては、辛うじて生き残る列車も既に過去の亡霊となっているのかもしれない。時代はこれらの列車を置き去りにしてますます先へ進んでいく。我々はただただ最後の日を待つばかりで、やがて「寝台列車」という言葉そのものが過去の彼方へと消し飛んでいくのだろう。

虚しい思いで胸がいっぱいになる。

・雨の山陽路

なんとおはよう放送で起きてしまった。6時前にスタンバイして一部始終を録音するつもりでいたのだが、またもや叶わず。結局小一時間の二度寝をしたことになる。既に広島、岩国を発車しており、日の出を迎えた車窓は明るくなっていた。岩国を出たばかりの列車は広島湾を左手に海岸を快走する。瀬戸内海が間近に迫り、遠くの地へ来たことを実感させられる。夜行列車で一晩運ばれて迎える朝は、非日常そのもの、それだけに感慨も大きい。残念ながら空は曇っており、今にも雨が降りそうである。やがて大島大橋が現れたと思うと、港の点在する町の風景が目につくようになった。そして柳井停車。いよいよ雨が降ってきたようだ。その後も列車はひたすら山陽本線を西進する。およそ20分後に下松に到着。さらに10分もしないうちに徳山、といったふうにこまめに主要駅に停まっていく。

徳山からは車内販売が始まるので、予め1号車に待機しておくことにした。関係ない話だが、1号車車端部の15番寝台は向かい側が壁になっていて、ちょっとした個室気分を味わえる面白いつくりになっている。さて、車内販売で手に入れようと思っていたのは「特製幕の内弁当」と呼ばれる弁当で、一見普通に思えるかもしれないが、駅弁ではなく、下り富士・はやぶさの車内販売のためだけに作られる極めて稀少な弁当である。聞いた話では、店主のおばあさんが毎朝早くに起きて十個ほどを作るそうである。つまり個数もかなり限定されるわけなので、早めに赴いて無事に手に入れたのだった。950円也。自席に戻って、雨の山陽路を眺めながらこの朝食を味わうことにした。御飯、焼鮭、焼卵、コロッケ、昆布、大根、かまぼこ、唐揚げ、かぼちゃ・・・など切りがないのだが、ちょうど良いボリュームである。御飯はまだかすかに温もりが残っている感じで、とりわけ美味しいと感じたのは唐揚げであった。別段特徴もない「幕の内弁当」なのだが、ごく普通ながら丁寧な味のこもった朝食を、朝を迎えた夜行列車の車内で食べる、これはたまらない。この列車ならではの魅力であろう。

列車は走る。防府、新山口、宇部の順に本線を快走。西に進むにつれて雨脚が強まって来た感があり、若干不安である。途中の通過駅はかつての名残か、2面3線の駅が本当に多い。町が近づき、去り、また別の町が近づいてくるということの繰り返しである。あまりに速すぎる新幹線では感じることのできない車窓であろう。新山口では国鉄急行色塗装のキハ58形2連を見かけた。ここのところ美祢線の臨時に充当されているようだが、こういった思いがけない出会いを車窓から眺めるのもまた一興。収穫を前にした秋の田んぼを横目に当たり前のように列車は足を進めるわけだが、東京から延々走って来た道のりを考えると長距離列車独特の気分を感じないわけにはいかない。やがて下関が近づいてきた。はやぶさとももうすぐお別れである。

荷物をまとめ、寝台を出る。座席として使うにはずいぶんとゆったりとしたスペースであった。それだけに贅沢な時間だったともいえる。下関では関門海峡を越えるためにEF81へと機関車を交換する。到着するや否やEF66はすぐに解放されるとのことだったので1号車のデッキへと向かったのだが、既に多くの人であふれ返っていた。そして、下関到着。扉が開くと、皆が前方に向かって急ぐ。記念撮影に勤しんだり、EF66の姿を収めたりする大勢の人々の合間で私もカメラを構えたのだが、本当にあっという間に解放されてEF66は編成を後にしたので、1枚を撮るのがやっとであった。やがて、EF81 410が雨の中ゆっくりと近づいてきた。隣の門司までわずか1区間のみの担当であるが、目まぐるしく機関車が交換されていく様は、長年受け継がれてきた関門の「儀式」ともいえよう。手際良い連結作業で、6分間の停車時間はすぐさま過ぎ去り、まもなく発車時刻。1号車に戻って簡易座席に腰かける。下関を滑り出した列車はほどなく関門トンネルに入るが、トンネルは意外なほど短い。すぐに門司に到着となった。そして門司では富士編成とはやぶさ編成が分割され、それぞれが九州島内の別々の行先を目指して発車してくことになる。はやぶさが発った後に富士が発車するまで、下関から続く実に充実した40分間である。思うままに色々と撮影を行ったが、充足感はこの上ない。富士がホームをゆっくり後にするのを見届けたところで、乗車行は終了となった。

さらば、富士・はやぶさ。

列車を見送った後に、小倉まで1駅移動。往復乗車券の「ゆき券」を全うした。さて、しかしながら休む暇もなく今度は帰路が待ち構えているのである・・・

参考:9月14日発1レ 富士・はやぶさの編成

(←熊本・大分)【はやぶさ】1号車スハネフ14 101・2号車オロネ15 3006・3号車オハネ15 2001・4号車オハネ15 1・5号車オハネ15 2・6号車スハネフ14 11

【富士】7号車スハネフ15 21・8号車オロネ15 3001・9号車オハネ15 2003・10号車オハネ15 1102・11号車オハネ15 6・12号車スハネフ14 3(東京→)

東京→下関 EF66 48

下関→門司 EF81 410

門司→熊本 ED76 69(はやぶさ)

門司→大分 ED76 90(富士)

写真:特急はやぶさ@門司

3960文字

・残夜

カーテンを少し開け、車窓に目をやる。案の定、外はまだ真っ暗である。ちょうど八本松駅を通過したところであった。列車は山間部の川沿いを走っているようだ。人家は見当たらず、並走する国道のナトリウムランプが美しい。下り富士・はやぶさは定刻ならば5時前後にかけてセノハチを越えるダイヤで走る。定時運転だと分かりひとまず安心して、再び車窓に見入った。線形は曲線の連続で、時折響く寂しげな汽笛がこだまする。各車両に規則的に並んだ行先幕の灯りが印象的である。途中、上りの貨物列車とすれ違った。最後尾に後補機のEF67が連結されていたようで、車体のオレンジ色と、尾灯の残像が一瞬のうちに目の前をよぎっていった。EF67はこの区間のみで補機として活躍する独特の機関車。長編成貨物列車の後押しを地道に担っているわけだが、昼夜を問わないそういった毎日の営みが大幹線の輸送を支えているのだと思うと、感慨深いものがある。そんな思いに耽っていると、やがて車窓は町が近づいてきたことを窺わせるようになった。そして、電灯だけがともった瀬野駅を列車は颯爽と通過していったのだった。あと20分もしないうちに広島に到着である。

寝るつもりはなかったものの、何気なく再び横になったが最後、また眠りに落ちてしまった。とはいえ折角寝台列車に乗ったのだから、寝台を存分に堪能するのも良いだろう。個人的にはいかにもといった雰囲気が出ているので好きなのだが、枕をはじめとして、B寝台の寝具は至って質素である。また、とりわけ開放寝台に感じる魅力のうちには、カーテン1枚で仕切られた個人空間といった要素がある。通路と空気を共有しつつも空間は隔てられているというこの絶妙な感覚は何ともいえない。カーテンを引いて読書灯を点ければ、実にコンパクトな「個室」の全容が浮かび上がり、通常では考えられないような寝台列車独特の不思議な空間が目の前に展開するのである。しかし、それが旅情とか風情とかいった言葉で肯定的に解釈されたところで、こうした移動形態をもはや時代は要求していないということは明白だと言わざるを得ない。プライバシーという観点があらゆる場面で求められ、それがいつにも増して強調される現在にあっては、30年前のままのサービスは「時代遅れ」の一言で片付けられてしまうほど実情から乖離してしまった。個室寝台は一定の人気を博しているようだけれども、大幅に向上した空路の利便性、さらなる進化を遂げた新幹線の速達性、はるかに安価な夜行高速バス網の発展などに鑑みれば、古くから走るこういった寝台列車が生き残る道は閉ざされてしまったと言ってよい。ごく最近のことであるが、私の知る限りでは、さくら、あさかぜを皮切りに、出雲、なは、あかつき、銀河・・・このわずか数年の間にどれほどのブルートレインが姿を消したことか。名門列車もあっさり切り捨てられる今となっては、辛うじて生き残る列車も既に過去の亡霊となっているのかもしれない。時代はこれらの列車を置き去りにしてますます先へ進んでいく。我々はただただ最後の日を待つばかりで、やがて「寝台列車」という言葉そのものが過去の彼方へと消し飛んでいくのだろう。

虚しい思いで胸がいっぱいになる。

・雨の山陽路

なんとおはよう放送で起きてしまった。6時前にスタンバイして一部始終を録音するつもりでいたのだが、またもや叶わず。結局小一時間の二度寝をしたことになる。既に広島、岩国を発車しており、日の出を迎えた車窓は明るくなっていた。岩国を出たばかりの列車は広島湾を左手に海岸を快走する。瀬戸内海が間近に迫り、遠くの地へ来たことを実感させられる。夜行列車で一晩運ばれて迎える朝は、非日常そのもの、それだけに感慨も大きい。残念ながら空は曇っており、今にも雨が降りそうである。やがて大島大橋が現れたと思うと、港の点在する町の風景が目につくようになった。そして柳井停車。いよいよ雨が降ってきたようだ。その後も列車はひたすら山陽本線を西進する。およそ20分後に下松に到着。さらに10分もしないうちに徳山、といったふうにこまめに主要駅に停まっていく。

徳山からは車内販売が始まるので、予め1号車に待機しておくことにした。関係ない話だが、1号車車端部の15番寝台は向かい側が壁になっていて、ちょっとした個室気分を味わえる面白いつくりになっている。さて、車内販売で手に入れようと思っていたのは「特製幕の内弁当」と呼ばれる弁当で、一見普通に思えるかもしれないが、駅弁ではなく、下り富士・はやぶさの車内販売のためだけに作られる極めて稀少な弁当である。聞いた話では、店主のおばあさんが毎朝早くに起きて十個ほどを作るそうである。つまり個数もかなり限定されるわけなので、早めに赴いて無事に手に入れたのだった。950円也。自席に戻って、雨の山陽路を眺めながらこの朝食を味わうことにした。御飯、焼鮭、焼卵、コロッケ、昆布、大根、かまぼこ、唐揚げ、かぼちゃ・・・など切りがないのだが、ちょうど良いボリュームである。御飯はまだかすかに温もりが残っている感じで、とりわけ美味しいと感じたのは唐揚げであった。別段特徴もない「幕の内弁当」なのだが、ごく普通ながら丁寧な味のこもった朝食を、朝を迎えた夜行列車の車内で食べる、これはたまらない。この列車ならではの魅力であろう。

列車は走る。防府、新山口、宇部の順に本線を快走。西に進むにつれて雨脚が強まって来た感があり、若干不安である。途中の通過駅はかつての名残か、2面3線の駅が本当に多い。町が近づき、去り、また別の町が近づいてくるということの繰り返しである。あまりに速すぎる新幹線では感じることのできない車窓であろう。新山口では国鉄急行色塗装のキハ58形2連を見かけた。ここのところ美祢線の臨時に充当されているようだが、こういった思いがけない出会いを車窓から眺めるのもまた一興。収穫を前にした秋の田んぼを横目に当たり前のように列車は足を進めるわけだが、東京から延々走って来た道のりを考えると長距離列車独特の気分を感じないわけにはいかない。やがて下関が近づいてきた。はやぶさとももうすぐお別れである。

荷物をまとめ、寝台を出る。座席として使うにはずいぶんとゆったりとしたスペースであった。それだけに贅沢な時間だったともいえる。下関では関門海峡を越えるためにEF81へと機関車を交換する。到着するや否やEF66はすぐに解放されるとのことだったので1号車のデッキへと向かったのだが、既に多くの人であふれ返っていた。そして、下関到着。扉が開くと、皆が前方に向かって急ぐ。記念撮影に勤しんだり、EF66の姿を収めたりする大勢の人々の合間で私もカメラを構えたのだが、本当にあっという間に解放されてEF66は編成を後にしたので、1枚を撮るのがやっとであった。やがて、EF81 410が雨の中ゆっくりと近づいてきた。隣の門司までわずか1区間のみの担当であるが、目まぐるしく機関車が交換されていく様は、長年受け継がれてきた関門の「儀式」ともいえよう。手際良い連結作業で、6分間の停車時間はすぐさま過ぎ去り、まもなく発車時刻。1号車に戻って簡易座席に腰かける。下関を滑り出した列車はほどなく関門トンネルに入るが、トンネルは意外なほど短い。すぐに門司に到着となった。そして門司では富士編成とはやぶさ編成が分割され、それぞれが九州島内の別々の行先を目指して発車してくことになる。はやぶさが発った後に富士が発車するまで、下関から続く実に充実した40分間である。思うままに色々と撮影を行ったが、充足感はこの上ない。富士がホームをゆっくり後にするのを見届けたところで、乗車行は終了となった。

さらば、富士・はやぶさ。

門司914 → 小倉920

鹿児島本線

列車を見送った後に、小倉まで1駅移動。往復乗車券の「ゆき券」を全うした。さて、しかしながら休む暇もなく今度は帰路が待ち構えているのである・・・

参考:9月14日発1レ 富士・はやぶさの編成

(←熊本・大分)【はやぶさ】1号車スハネフ14 101・2号車オロネ15 3006・3号車オハネ15 2001・4号車オハネ15 1・5号車オハネ15 2・6号車スハネフ14 11

【富士】7号車スハネフ15 21・8号車オロネ15 3001・9号車オハネ15 2003・10号車オハネ15 1102・11号車オハネ15 6・12号車スハネフ14 3(東京→)

東京→下関 EF66 48

下関→門司 EF81 410

門司→熊本 ED76 69(はやぶさ)

門司→大分 ED76 90(富士)

写真:特急はやぶさ@門司

3960文字

はやぶさの一夜 前篇

2008年9月14日 鉄道と旅行 コメント (2)

あれ以来、絶望の淵に沈む心の奥底で燃え続けてきた、静かなる復讐の炎が、行程面その他色々な意味において常軌を逸したこの乗車行に私を駆り立てたのだろう。即ち、今回を措いて一体他に機会があるのかと、自問を重ねてきたわけである。それゆえに、一度は実に不運にも流れてしまった幻の行程をここに再現するに至った。いよいよ最終章を迎える九州寝台、最後の別れに今宵九州へ旅立つ。

・旅立ちの黄昏時

夕刻の東京駅は賑わっている。毎度のことながら夜行列車での旅立ちとは不思議なもので、普段目にする都会の雑踏とか通勤客で込み合った電車とか、そういったものが独特の趣をもって迫って来る。今宵乗り込むは熊本行の寝台列車である。「鮭いくら寿司」なる弁当を中央通路で買い、今晩車内で食する分とする。そして10番線へ。同じく富士・はやぶさの乗客であろう人々が既に待っているようで、三連休の中日というこもあってか閑散とした寂しさは感じられない。程なく、有楽町方からEF66に率いられて列車が入線した。ホームに滑り込み、緩やかな減速を伴って静かに横たわる深い青の車体を目の当たりにすると、ステンレス製車両に見慣れて乾き切った目が久々に潤されるかのような感覚である。編成は扉が閉まったまましばらくホームに停車し、その間に隣の9番線をEF66が通過して有楽町方に引き上げ、先頭に連結されるという段取りになっている。一連の流れを眺めつつ撮影していたが、先頭付近は主に家族連れを中心に盛況の模様。開扉は発車18分前の17時45分になってからであった。昨年暮れに乗車した銀河号とは違い、扉が開いてから発車までの時間は予想外に短い。側面や最後尾など、一通りの撮影は済ませたもののかなり慌ただしくなってしまった。

・長き旅路の始まり

本当ははやぶさ5号車の自席に戻るつもりだったのだが、乗り込んだのがあまりに発車時刻直前であったため、最後尾の富士12号車の上段寝台で車内放送を録音する運びとなった。ハイケンスのセレナーデは客車に乗っていることを改めて実感させてくれる。別段録音機器を用意しなくとも、PowerShot S2ISのサウンドレコーダーで事足りるとは便利である。老練な放送が一言一言流れてゆく。しかし停車駅の案内が九州島内に入ったところで、残念ながら検札が入ってしまった。そのため雑音の無しの完璧な録音はならなかったのだが、これも旅の想い出と思えば別段悪くはなかろう。放送が終わり、車窓を眺めると既に日は完全に落ちていた。あと10日ほどで秋分を迎えるのだから当然ではあるものの、ずいぶん短くなった感がある。12号車は無人である。折角なので最後尾の貫通路から去りゆく景色を眺めてみた。後方へ流れゆく光跡をカメラに収めてみたことにはみたのだが、窓のピアノ線の網も一緒に写ってしまうので今一つといったところである。列車は既に多摩川を渡ったようで、まもなく横浜に到着するようだ。日没と共に、次第に列車は都会から離れてゆく。今や新幹線では到底味わえない、在来線長距離列車ならではの独特の風情といえる。

自席のB寝台下段に戻る。今日の5号車はオハネ15 2。最近小倉に入場した車両らしく、車内はリニューアルされていた。テーブルの栓抜きが無くなっていたり、床が絨毯でなかったのはやや残念ではあるものの、寝台周辺の雰囲気は従来のリニューアルに比べるとなかなか秀逸なのではないかという所感である。モケットは落ち着いた黄土色、化粧板は木目調のものに交換されていて、ささやかな高級感が演出されている。一方隣の4号車はオハネ15 1、即ちトップナンバー。こちらは旧式のリニューアルが維持されていて、これはこれでまた独特の侘しさを堪能することが出来そうである。ただ、およそ30年前に製造されたこれらの寝台客車に耐用の限界が近づいてきていることは確かであろう。横浜を発った列車は、西に進路をとりながら走り続けている。

・夜の東海道をひた走る

首都圏はますます遠ざかってゆく。途中駅の喧噪も、車内から眺めてみれば全くの別世界。いや、車内の方が全くの別世界といった方が正しいのかもしれない。いよいよ相模湾が近づいてきたようなので、通路の簡易椅子に腰かける。今宵は仲秋の名月。さほど高くない位置に昇った満月が、車窓に浮かんでいる。月を眺めながら、夜行列車で東海道を下る・・・乙なものである。19時20分頃、根府川の鉄橋を通過した。あっという間ではあったが、並走する国道の車列、夜空に浮かんだ満月、これらが相まって何ともいえない心持ちになる。東京を出ておよそ1時間半、今宵はまだ長い。車窓を眺めながらこうして日没後の所在無い時間を過ごす・・・贅沢な時間、そして寝台列車ならではの醍醐味である。それでいて明日には遥か彼方の地を走っているのだと思うと、不思議な気持ちにならざるを得ない。

熱海に到着した。2分停車とのことなので、ホームに出て東京で撮りそこなった行先幕を撮っていたところ、驚いたことに発車ベルも何も無しに扉がゆっくりと閉まっていくではないか。気がついたら車体側面のランプも消えていた。狼狽極まってホームを走り出すと、気づいてもらえたのか、幸いなことに再び扉が開いて無事車内に戻ることが出来た。ここで取り残されてしまっては洒落にも何もならない。そして御迷惑をおかけし申し訳無い。しかし恐ろしい数秒間であった。向後は慎重になりたいところである。

熱海を出ると列車はすぐに丹那トンネルに入り、その後は沼津、富士、静岡と主要駅に停車していく。私はやはり車窓高くに浮かぶ満月を呆然と眺めながら、規則正しい静かな客車のジョイント音、そして振動に揺られて、ただこのひと時を堪能するのみ。時間を堪能するとは変な言い方だが、とりあえずここではそういった表現しかできない。不完全ながら敢えて説明するならば、列車内に漂う独特の雰囲気を感じ取り、時折吹鳴される汽笛の寂しげな響きに耳を傾け、ただただ流れゆくばかりの車窓に目をやれば、この一瞬一瞬さえが有意なものとなり、それゆえにここに流れている時間は不思議なまでに凝縮された姿をもって否応なく迫って来るのである。そしてそれを堪能することこそが、至高と呼ぶにふさわしい喜びであろう。

夕刻に用意しておいた弁当を頬張る。町が近づいたと思ったら、やがて遠ざかっていく。そしてまた次の町がやって来る。車窓はこれの繰り返しである。21時頃に所謂「おやすみ放送」が流れた。情趣に浸って呆然としているあまり、録音しそこねたことを今になって後悔している。一応当初の予定に入っていたものであるから、なおさら惜しい思いである。放送は一通りの停車駅案内の後、夜間帯の注意などを述べて終了。放送によれば、今晩は大阪までの乗客がいるようである。東京からならば新幹線が断然便利であろうに、わざわざこの列車を利用するとはそれなりの理由でもあるのだろうか。やがて車内は減光された。ささやかな酒宴が開かれていた区画なども含め、乗客は大方眠る体勢に入ってきているようだ。浜松、豊橋、名古屋と列車は足を進めてゆく。それまでは車内探検と呼べば良いのか、EF66が目前に迫る先頭部まで足を運んだりしていた。また、客室は良く冷房が効いているが、少し暑苦しいデッキから眺める外の景色も一風変わっていて独特である。2分停車の名古屋では当初機関車の撮影を手早く行う予定だったが、先の熱海の件があるのでおとなしく自席に戻ることにした。

・皓々たる月夜

満月が美しい。夜も更けゆき、いよいよ空高くまで昇った月は、あたり一帯、そしてこの列車を見下ろしている。23時を回った岐阜を発車すると、大垣を経て関ヶ原を越えることになる。ということはもう上りのながらとはすれ違ったのだろうか。上りのながらに乗った時は、穂積に着くまでの間に下り富士・はやぶさと離合したものと記憶している。さて、名古屋や岐阜では賑やかだった街の電飾は見られなくなった。列車は山間部へと入って来ているようで、家々もまばらに点在するのみとなった。屋根瓦が、月光に煌めいている。月明かりに照らし出された里の風景を車窓に映しながら、列車は汽笛と共に月夜を邁進する。薄暗い寝台車の通路、そこから眺める月夜の車窓は格別極まりない。同時にムーンライト・ソナタに聞き入っていたものであるから、感激のあまり涙が出そうになった。

眠りに落ちたのは近江長岡を過ぎた頃であった。

写真:特急はやぶさ行先幕@熱海

3822文字

東京1803 → 門司846

東海道・山陽・鹿児島本線 1レ 特急はやぶさ

・旅立ちの黄昏時

夕刻の東京駅は賑わっている。毎度のことながら夜行列車での旅立ちとは不思議なもので、普段目にする都会の雑踏とか通勤客で込み合った電車とか、そういったものが独特の趣をもって迫って来る。今宵乗り込むは熊本行の寝台列車である。「鮭いくら寿司」なる弁当を中央通路で買い、今晩車内で食する分とする。そして10番線へ。同じく富士・はやぶさの乗客であろう人々が既に待っているようで、三連休の中日というこもあってか閑散とした寂しさは感じられない。程なく、有楽町方からEF66に率いられて列車が入線した。ホームに滑り込み、緩やかな減速を伴って静かに横たわる深い青の車体を目の当たりにすると、ステンレス製車両に見慣れて乾き切った目が久々に潤されるかのような感覚である。編成は扉が閉まったまましばらくホームに停車し、その間に隣の9番線をEF66が通過して有楽町方に引き上げ、先頭に連結されるという段取りになっている。一連の流れを眺めつつ撮影していたが、先頭付近は主に家族連れを中心に盛況の模様。開扉は発車18分前の17時45分になってからであった。昨年暮れに乗車した銀河号とは違い、扉が開いてから発車までの時間は予想外に短い。側面や最後尾など、一通りの撮影は済ませたもののかなり慌ただしくなってしまった。

・長き旅路の始まり

本当ははやぶさ5号車の自席に戻るつもりだったのだが、乗り込んだのがあまりに発車時刻直前であったため、最後尾の富士12号車の上段寝台で車内放送を録音する運びとなった。ハイケンスのセレナーデは客車に乗っていることを改めて実感させてくれる。別段録音機器を用意しなくとも、PowerShot S2ISのサウンドレコーダーで事足りるとは便利である。老練な放送が一言一言流れてゆく。しかし停車駅の案内が九州島内に入ったところで、残念ながら検札が入ってしまった。そのため雑音の無しの完璧な録音はならなかったのだが、これも旅の想い出と思えば別段悪くはなかろう。放送が終わり、車窓を眺めると既に日は完全に落ちていた。あと10日ほどで秋分を迎えるのだから当然ではあるものの、ずいぶん短くなった感がある。12号車は無人である。折角なので最後尾の貫通路から去りゆく景色を眺めてみた。後方へ流れゆく光跡をカメラに収めてみたことにはみたのだが、窓のピアノ線の網も一緒に写ってしまうので今一つといったところである。列車は既に多摩川を渡ったようで、まもなく横浜に到着するようだ。日没と共に、次第に列車は都会から離れてゆく。今や新幹線では到底味わえない、在来線長距離列車ならではの独特の風情といえる。

自席のB寝台下段に戻る。今日の5号車はオハネ15 2。最近小倉に入場した車両らしく、車内はリニューアルされていた。テーブルの栓抜きが無くなっていたり、床が絨毯でなかったのはやや残念ではあるものの、寝台周辺の雰囲気は従来のリニューアルに比べるとなかなか秀逸なのではないかという所感である。モケットは落ち着いた黄土色、化粧板は木目調のものに交換されていて、ささやかな高級感が演出されている。一方隣の4号車はオハネ15 1、即ちトップナンバー。こちらは旧式のリニューアルが維持されていて、これはこれでまた独特の侘しさを堪能することが出来そうである。ただ、およそ30年前に製造されたこれらの寝台客車に耐用の限界が近づいてきていることは確かであろう。横浜を発った列車は、西に進路をとりながら走り続けている。

・夜の東海道をひた走る

首都圏はますます遠ざかってゆく。途中駅の喧噪も、車内から眺めてみれば全くの別世界。いや、車内の方が全くの別世界といった方が正しいのかもしれない。いよいよ相模湾が近づいてきたようなので、通路の簡易椅子に腰かける。今宵は仲秋の名月。さほど高くない位置に昇った満月が、車窓に浮かんでいる。月を眺めながら、夜行列車で東海道を下る・・・乙なものである。19時20分頃、根府川の鉄橋を通過した。あっという間ではあったが、並走する国道の車列、夜空に浮かんだ満月、これらが相まって何ともいえない心持ちになる。東京を出ておよそ1時間半、今宵はまだ長い。車窓を眺めながらこうして日没後の所在無い時間を過ごす・・・贅沢な時間、そして寝台列車ならではの醍醐味である。それでいて明日には遥か彼方の地を走っているのだと思うと、不思議な気持ちにならざるを得ない。

熱海に到着した。2分停車とのことなので、ホームに出て東京で撮りそこなった行先幕を撮っていたところ、驚いたことに発車ベルも何も無しに扉がゆっくりと閉まっていくではないか。気がついたら車体側面のランプも消えていた。狼狽極まってホームを走り出すと、気づいてもらえたのか、幸いなことに再び扉が開いて無事車内に戻ることが出来た。ここで取り残されてしまっては洒落にも何もならない。そして御迷惑をおかけし申し訳無い。しかし恐ろしい数秒間であった。向後は慎重になりたいところである。

熱海を出ると列車はすぐに丹那トンネルに入り、その後は沼津、富士、静岡と主要駅に停車していく。私はやはり車窓高くに浮かぶ満月を呆然と眺めながら、規則正しい静かな客車のジョイント音、そして振動に揺られて、ただこのひと時を堪能するのみ。時間を堪能するとは変な言い方だが、とりあえずここではそういった表現しかできない。不完全ながら敢えて説明するならば、列車内に漂う独特の雰囲気を感じ取り、時折吹鳴される汽笛の寂しげな響きに耳を傾け、ただただ流れゆくばかりの車窓に目をやれば、この一瞬一瞬さえが有意なものとなり、それゆえにここに流れている時間は不思議なまでに凝縮された姿をもって否応なく迫って来るのである。そしてそれを堪能することこそが、至高と呼ぶにふさわしい喜びであろう。

夕刻に用意しておいた弁当を頬張る。町が近づいたと思ったら、やがて遠ざかっていく。そしてまた次の町がやって来る。車窓はこれの繰り返しである。21時頃に所謂「おやすみ放送」が流れた。情趣に浸って呆然としているあまり、録音しそこねたことを今になって後悔している。一応当初の予定に入っていたものであるから、なおさら惜しい思いである。放送は一通りの停車駅案内の後、夜間帯の注意などを述べて終了。放送によれば、今晩は大阪までの乗客がいるようである。東京からならば新幹線が断然便利であろうに、わざわざこの列車を利用するとはそれなりの理由でもあるのだろうか。やがて車内は減光された。ささやかな酒宴が開かれていた区画なども含め、乗客は大方眠る体勢に入ってきているようだ。浜松、豊橋、名古屋と列車は足を進めてゆく。それまでは車内探検と呼べば良いのか、EF66が目前に迫る先頭部まで足を運んだりしていた。また、客室は良く冷房が効いているが、少し暑苦しいデッキから眺める外の景色も一風変わっていて独特である。2分停車の名古屋では当初機関車の撮影を手早く行う予定だったが、先の熱海の件があるのでおとなしく自席に戻ることにした。

・皓々たる月夜

満月が美しい。夜も更けゆき、いよいよ空高くまで昇った月は、あたり一帯、そしてこの列車を見下ろしている。23時を回った岐阜を発車すると、大垣を経て関ヶ原を越えることになる。ということはもう上りのながらとはすれ違ったのだろうか。上りのながらに乗った時は、穂積に着くまでの間に下り富士・はやぶさと離合したものと記憶している。さて、名古屋や岐阜では賑やかだった街の電飾は見られなくなった。列車は山間部へと入って来ているようで、家々もまばらに点在するのみとなった。屋根瓦が、月光に煌めいている。月明かりに照らし出された里の風景を車窓に映しながら、列車は汽笛と共に月夜を邁進する。薄暗い寝台車の通路、そこから眺める月夜の車窓は格別極まりない。同時にムーンライト・ソナタに聞き入っていたものであるから、感激のあまり涙が出そうになった。

眠りに落ちたのは近江長岡を過ぎた頃であった。

写真:特急はやぶさ行先幕@熱海

3822文字

黄昏の首都圏を去りぬ

2008年7月20日 鉄道と旅行

気晴らしも兼ねて、夕方に東海道本線1列車、下り特急富士・はやぶさを撮影して参りました。

・@鶴見〜新子安

東海道本線が最も近くなるのはこの辺りでしょうかね。

というわけで赴いたのですが、横浜で花火大会が催されるらしく市営地下鉄も横浜線もかなり混んでました( ´・ω・`) 無論これとは関係ないでしょうが、元々撮影地の候補には入れてなかったものの新子安駅ホームの東京側先端もなかなかの混雑。

今日は、ひそかに気に入っている撮影地の滝坂踏切へと向かいました。ここは先客なし。大きな踏切ゆえに交通量が多いのが難点ですが、一人でまったりと撮るのはなかなか乙なものです。日も暮れかかって来て、空は青色とも紫色ともつかない色。そんな中を去っていく姿を後追いで狙おうと構えていたわけです。

さて、いよいよ通過時刻になって列車が背後から近づいてくるも、不覚にも南行の京浜東北線も手前側に接近してきて、肝心の瞬間を封じられてしまうという無念な結末。しかしながら、遠くではあるものの一応は画面にその姿を収めることができたのでした。寂しげにテールマークを掲げて黄昏時の首都圏を去るその後ろ姿、何ともいえない味があって実にすばらしい( ´∀`)

久々の撮影でしたね。

写真:特急富士・はやぶさ@鶴見〜新子安

異郷の地を目指して。

590文字

・@鶴見〜新子安

東海道本線が最も近くなるのはこの辺りでしょうかね。

というわけで赴いたのですが、横浜で花火大会が催されるらしく市営地下鉄も横浜線もかなり混んでました( ´・ω・`) 無論これとは関係ないでしょうが、元々撮影地の候補には入れてなかったものの新子安駅ホームの東京側先端もなかなかの混雑。

今日は、ひそかに気に入っている撮影地の滝坂踏切へと向かいました。ここは先客なし。大きな踏切ゆえに交通量が多いのが難点ですが、一人でまったりと撮るのはなかなか乙なものです。日も暮れかかって来て、空は青色とも紫色ともつかない色。そんな中を去っていく姿を後追いで狙おうと構えていたわけです。

さて、いよいよ通過時刻になって列車が背後から近づいてくるも、不覚にも南行の京浜東北線も手前側に接近してきて、肝心の瞬間を封じられてしまうという無念な結末。しかしながら、遠くではあるものの一応は画面にその姿を収めることができたのでした。寂しげにテールマークを掲げて黄昏時の首都圏を去るその後ろ姿、何ともいえない味があって実にすばらしい( ´∀`)

久々の撮影でしたね。

写真:特急富士・はやぶさ@鶴見〜新子安

異郷の地を目指して。

590文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 9

2008年4月3日 鉄道と旅行

さて、本日の撮影もいよいよ終わりが近づいて参りました。つまるところ、今回の旅行における撮影も間もなく終極を告げようとしているということです。そこで、最後にふさわしいのかどうかは分かりませんが、ラストは前谷地駅での貨物列車の交換に再度挑戦してみることにしました。まずは黄昏時の小牛田駅へ戻ります。

待合室に帰ってくると、先ほどの方がいらっしゃいました。彼はこの次の小牛田行でここを去り、今晩は小牛田に泊まられるとのこと。翌朝からも撮影を行われるそうですが、是非頑張って下さい。そして本日は色々と御世話になり、本当にありがとうございました。また何処かでお会いすることがあれば、どうぞよろしくお願い致します。

17時49分、鳥谷坂トンネルのさらに向こう側でしょうか、2灯のヘッドライトがほんの小さく目に映るようになりました。2分ほどかけてその灯りはじりじりとこちら側へと近づいてきます。ここがまた直線区間の面白いところで、思ったより遠くまで見渡せているために2kmほどの距離があっても列車の接近を知ることができるわけです。やがて、いよいよ踏切にまで差し掛かって来た列車を、長めのシャッターで何枚か撮影。日は既に山の向こう側へと落ちてしまい、空は淡い茜色に染まっていました。そのかすかに色づいた光を鉄路がぼんやりと反射するような黄昏時の前谷地駅、木造の跨線橋をくぐりゆっくりと入線してきた659レを牽引するのは、国鉄色を身に纏う1693号機でした。

そんな茜色の空も長くは続かず、ほどなく寒々しい闇が空を包み始めます。659レがホームに静かに佇む間にも日の光はますます弱まっていき、いよいよ夜の帳が下りてきたような感。先ほどから冷たい風が吹きすさぶようになり、夜の到来を告げているかのよう。時折シャッターを切り、木立のさんざめく音に囲まれながら待つこと10分弱、今度は背後から上り列車が現れました。1120号機の牽引で、速度を落としつつやはり前谷地駅へと入っていきます。停車。そしてここに実現した貨物列車の交換。

毎夕毎夕、日常の風景として行われているようなことなのでしょうが、そんな何気なさの中に何か素晴らしいものを感じ取れるような気がします、石巻線。勿論私が一旅行者であることに変わりはなく、それによる部分もかなり大きいとは思うのですが、しかしやはり何か惹かれるものがあるといっても過言ではない。1秒ずつでさえ明度が落ちているかのような空の下、停車中の2列車を満足のいくまで撮影し、間もなくやって来た発車時刻。

まずは上り652レが発車。次いで、下り659レがヘッドライトを点灯。束の間のシャッターチャンスだったとはいえ、風に煽られてしまったためか、わずかに画面がブレてしまったのは不覚でしたが、しかしそれでもなお、両貨物列車が共にホームを去っていく様は実に印象的でありました。ゆっくりと動き出した659レは、慎重な足取りでポイントを通過。そして轟音を上げた機関車は私の脇を重々しくかすめ、コキを連ねて日の暮れた石巻線を下って行きました。遂に終わりましたね( ´∀`)

駅に戻るとすっかり辺りは真っ暗。先ほど駅に着いた時は駅員氏が改札業務などを行っていたのですが、どうやら既に営業時間外となってしまったようで、夜の前谷地駅はひっそりと静まり返っていました。無人の待合室でしばし感傷に浸りつつ、小牛田行の列車を待ちました。

是非とも再訪したい線区です。その時を楽しみに待ち望むこととしましょう。それでは、さらば石巻線。

そうして、今回の撮影行は幕を閉じたのでした。御世話になった皆様ありがとうございました。気がつけば春休みも終盤ですね。

写真:石巻線659レ・652レ@前谷地

交換を済ませ、いざ発車!

2642文字

・小牛田1707→前谷地1723これまでは「石巻→東京都区内」の乗車券における途中下車という扱いで改札を出てきたのですが、再び前谷地に引き返すと経路に逆行することとなるので、ここは往復乗車券を購入。そして17時7分発の気仙沼行に乗車し、先ほどと同じ道のりを経て前谷地に向かいます。再び雲から姿を現したのか、涌谷を過ぎた頃に車内に差し込んできた夕日がなかなか綺麗でありました。

石巻線 キハ48 553

待合室に帰ってくると、先ほどの方がいらっしゃいました。彼はこの次の小牛田行でここを去り、今晩は小牛田に泊まられるとのこと。翌朝からも撮影を行われるそうですが、是非頑張って下さい。そして本日は色々と御世話になり、本当にありがとうございました。また何処かでお会いすることがあれば、どうぞよろしくお願い致します。

・@前谷地20分ほど後に到着する下り659レと、そのさらに10分ほど後にやって来る上り652レとの交換を狙うわけですが、昼間に目をつけておいた、佳景山方にある踏切へと向かいました。名前を中坪第3踏切といい、望遠で前谷地駅の構内を捉えることが出来ます。昼間に設定されている貨物列車同士の交換とは異なり、特筆すべきは今回は両列車が停車するということ。ちょうど日の入りの時刻と重なっているので光量はかなり落ちてくるのですが、三脚があれば撮影の幅も広がります。

17時49分、鳥谷坂トンネルのさらに向こう側でしょうか、2灯のヘッドライトがほんの小さく目に映るようになりました。2分ほどかけてその灯りはじりじりとこちら側へと近づいてきます。ここがまた直線区間の面白いところで、思ったより遠くまで見渡せているために2kmほどの距離があっても列車の接近を知ることができるわけです。やがて、いよいよ踏切にまで差し掛かって来た列車を、長めのシャッターで何枚か撮影。日は既に山の向こう側へと落ちてしまい、空は淡い茜色に染まっていました。そのかすかに色づいた光を鉄路がぼんやりと反射するような黄昏時の前谷地駅、木造の跨線橋をくぐりゆっくりと入線してきた659レを牽引するのは、国鉄色を身に纏う1693号機でした。

そんな茜色の空も長くは続かず、ほどなく寒々しい闇が空を包み始めます。659レがホームに静かに佇む間にも日の光はますます弱まっていき、いよいよ夜の帳が下りてきたような感。先ほどから冷たい風が吹きすさぶようになり、夜の到来を告げているかのよう。時折シャッターを切り、木立のさんざめく音に囲まれながら待つこと10分弱、今度は背後から上り列車が現れました。1120号機の牽引で、速度を落としつつやはり前谷地駅へと入っていきます。停車。そしてここに実現した貨物列車の交換。

毎夕毎夕、日常の風景として行われているようなことなのでしょうが、そんな何気なさの中に何か素晴らしいものを感じ取れるような気がします、石巻線。勿論私が一旅行者であることに変わりはなく、それによる部分もかなり大きいとは思うのですが、しかしやはり何か惹かれるものがあるといっても過言ではない。1秒ずつでさえ明度が落ちているかのような空の下、停車中の2列車を満足のいくまで撮影し、間もなくやって来た発車時刻。

まずは上り652レが発車。次いで、下り659レがヘッドライトを点灯。束の間のシャッターチャンスだったとはいえ、風に煽られてしまったためか、わずかに画面がブレてしまったのは不覚でしたが、しかしそれでもなお、両貨物列車が共にホームを去っていく様は実に印象的でありました。ゆっくりと動き出した659レは、慎重な足取りでポイントを通過。そして轟音を上げた機関車は私の脇を重々しくかすめ、コキを連ねて日の暮れた石巻線を下って行きました。遂に終わりましたね( ´∀`)

駅に戻るとすっかり辺りは真っ暗。先ほど駅に着いた時は駅員氏が改札業務などを行っていたのですが、どうやら既に営業時間外となってしまったようで、夜の前谷地駅はひっそりと静まり返っていました。無人の待合室でしばし感傷に浸りつつ、小牛田行の列車を待ちました。

・前谷地1848→小牛田1908女川始発の小牛田行はここで気仙沼行の南三陸3号と交換。跨線橋を渡って3番線に赴き、発車を待ちます。ほどなくキハ110系の快速は到着し、やがて急ぎ足で駅を後にして行きました。仙台始発で指定席も連結するこの列車はそれなりの需要があるのでしょう。やがてこちらの普通列車も発車。既に闇となった車窓に時折目をやりながら、私は石巻線の旅を終えたのでした。

石巻線 キハ48 552

是非とも再訪したい線区です。その時を楽しみに待ち望むこととしましょう。それでは、さらば石巻線。

・小牛田1926→古川1938帰京の途につきます。まずは陸羽東線で古川へ。この区間はなかなか本数が多いので便利ですね。軽快なキハ110に揺られて10分あまり。

陸羽東線 キハ110−241

・古川1945→大宮2130そして最後の列車は新幹線。普通列車に乗り慣れていると、あたかも首都圏までワープしたかのような感覚です。そしてそれこそが新幹線の最大の特徴であり、また醍醐味でもあることは確かです。

東北新幹線やまびこ66号 224−1406

そうして、今回の撮影行は幕を閉じたのでした。御世話になった皆様ありがとうございました。気がつけば春休みも終盤ですね。

写真:石巻線659レ・652レ@前谷地

交換を済ませ、いざ発車!

2642文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 8

2008年4月3日 鉄道と旅行

気分転換といっては何ですが、撮影地を変えてみるというのも悪くはありません。無論、同じ駅ないし駅間を一日中歩き回って撮影を行うということはその分だけ奥深さが増していくのだと思いますが、別の場所に当たってみるというのもまた一方で意味があるわけです。ということで、とりあえず小牛田まで出てみます。

下りの気仙沼行2945Dと交換した後、小牛田行の列車は発車。いよいよ日差しは夕日といった面持ちを帯び始め、先ほどまでカメラを構えていた農道を脇に見下ろしながら、列車は軽快に直線を駆けていきます。そして短い鳥谷坂トンネルを抜けると、午前中俯瞰していた景色の中を涌谷へ向かいます。直線といっても案外勾配が連続しているので、乗っているとそれなりに変化が楽しめますね。6.6kmの道のりを経て涌谷へ至ると、そこは既に市街地の様相。あとは国道沿いに走れば、上涌谷を通って小牛田に到着。

やがてED75が編成から離れて構内の隅まで移動したかと思うと、再び仙台方へと引き返していきました。こうなればいよいよDE10の出番で、石巻港へ向けての発車時刻を待つのみとなります。機関車直後の数両が空コキだったのは予想外ですが、それはそれで良いかもしれません。石巻線内ではコキは12両編成以内で運転されるようですから、長すぎて余分となる車両はここで切り離される模様です。そんな感じで一連の様子をカメラにおさめ、ひとまず改札を出ました。

狙うのは下り1655レ。先ほどまでは夕日もあったのですが、しばしば厚い雲に隠れたり、また再び姿を現したりでなかなか光線状態が安定しません。そんな中定刻でやってきた1655レを、俯瞰気味のアウトカーブで撮影したのでした。

写真:石巻線1655レ@小牛田〜上涌谷

夕刻の小牛田駅を発車し、石巻線へ。

1755文字

・前谷地1550→小牛田1606思ったより早くに到着したので実はそう焦ることも無かったのですが、やはり荷物を担いで1kmほどを走るというのはなかなかしんどい話。とりあえず小牛田行1638Dには間に合いました。それにしても直線区間というのは結構距離が読めないもので、というのは、目的とする場所は前方に見えているにもかかわらず、進んだ距離のわりにはその目標がなかなか近づいてこないかのような錯覚に陥りがちになってしまうというわけです。

石巻線 キハ48 552

下りの気仙沼行2945Dと交換した後、小牛田行の列車は発車。いよいよ日差しは夕日といった面持ちを帯び始め、先ほどまでカメラを構えていた農道を脇に見下ろしながら、列車は軽快に直線を駆けていきます。そして短い鳥谷坂トンネルを抜けると、午前中俯瞰していた景色の中を涌谷へ向かいます。直線といっても案外勾配が連続しているので、乗っているとそれなりに変化が楽しめますね。6.6kmの道のりを経て涌谷へ至ると、そこは既に市街地の様相。あとは国道沿いに走れば、上涌谷を通って小牛田に到着。

・@小牛田小牛田に到着すると間もなく、仙台方面から貨物列車が到着。ED75 113が牽引するコンテナ列車ですが、次位にはDE10 1591が連結されていました。ということは他ならぬ1655レで、次位にDE10を従えるのは小牛田での機関車交換の手間を省くという措置でしょう。ここでED75が解放され、新たにDE10を先頭とすることで非電化の石巻線に入っていくという、一見単純ではあるものの良く出来た仕組みというわけです。本務機のED75には勿論のこと、次位のDE10にも既に機関士は乗務していて、2人の両機関士と地上の操車係とが無線でやり取りをして解放などの入換作業を行っていきます。発進などの度に汽笛が吹鳴され、どことなく賑やかな夕刻の小牛田駅です。

やがてED75が編成から離れて構内の隅まで移動したかと思うと、再び仙台方へと引き返していきました。こうなればいよいよDE10の出番で、石巻港へ向けての発車時刻を待つのみとなります。機関車直後の数両が空コキだったのは予想外ですが、それはそれで良いかもしれません。石巻線内ではコキは12両編成以内で運転されるようですから、長すぎて余分となる車両はここで切り離される模様です。そんな感じで一連の様子をカメラにおさめ、ひとまず改札を出ました。

・@小牛田〜上涌谷向かった撮影地は駅から10分足らずの場所にある、道路のオーバークロス地点。いかにも新しく造られたと見られる東口という出口があったのでそこを通るわけですが、ここから分譲地の中を通り抜けると本当にあっという間に到着してしまいます。小牛田駅の構内が見渡せる場所でもあり、駅から近い御手軽ポイントというわけです。ただしその分背景は随分とうるさく、架線柱をはじめとして色々な建造物もそのまま入ってきてしまいます。本来ここは上り列車を直線で俯瞰する地点で、こちらの方はそこそこすっきりした構図で午後の列車を狙うことが出来ますが、残念ながら今回の撮影行程には盛り込めませんでした。

狙うのは下り1655レ。先ほどまでは夕日もあったのですが、しばしば厚い雲に隠れたり、また再び姿を現したりでなかなか光線状態が安定しません。そんな中定刻でやってきた1655レを、俯瞰気味のアウトカーブで撮影したのでした。

写真:石巻線1655レ@小牛田〜上涌谷

夕刻の小牛田駅を発車し、石巻線へ。

1755文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 7

2008年4月3日 鉄道と旅行

日が最も高く昇る時間帯となり、食堂などはないものかと探すも残念ながら見当たらず( ´・ω・`) 仕方ないので、仙台屋という駅前の商店で菓子パンを購入しこれを昼食に供することとなりました。そして前谷地駅の待合室へ。次にやって来る貨物列車は実に2時間半も後で、それまでずいぶん時間が空くこととなります。

ただし現在のように情報が氾濫しているわけではないので、撮影地などは車内からロケハン、そして駅から数km歩いてそこに辿り着くというのもごく当たり前。その分、見知らぬ景色に出くわした時の感動は大きかったそうです。インターネットはおろか、携帯電話すら存在しなかった当時、鉄道撮影は並大抵の苦労ではなされ得なかったことでしょう。そう考えてみると、平成生まれの私などには、大きな時代の隔たりといったものが否応なく感じられてしまうのです。撮影地を開拓し数々の写真を撮影された先人たちには、尊敬の念を抱いてやみません。

もう一つ印象に残った話としてはやはり、普段からあるものと失われつつあるものとに対するモチベーションの差。例えば先日EF65 535号機が引退しましたが、その時撮影に赴いてみると集まった人の数にとにかく驚かれたそうです。もっとも、535号機は普段から人気を集めていた機関車であったことには変わりありませんが、いざ無くなるとなると、大勢の人が詰めかけてきて最早日常の姿は見られなくなるわけです。もっと顕著なのが、相次ぐ東海道ブルトレの廃止。私の知る限りでは、あさかぜとさくらを皮切りに、出雲、さらにはついこの間の銀河と相次いで姿を消していき、残るは富士・はやぶさのみとなってしまったわけですが、廃止の度に人が集まってはまた引いていくということが繰り返されてきました。そのような繰り返しはいつの時代も変わることはなく、何十年も同じようなことを見てきたとおっしゃいました。

蒸気機関車全廃に向けての動きが本格化した当時、「SL撮影」はある種のブームとなり、所謂「俄かファン」と呼ばれる人も増えてきたそうです。要は、今当たり前のように存在する風景にどれだけ目を向け、どれだけそれらを忠実にカメラに収めていけるかということこそ、記録としての価値を重視する観点からしてみれば本質的なのではないかというわけです。私見では、これは「何故鉄道を撮るのか」という根本的な問いかけに通じてくる部分でもあると思います。私自身本格的に撮影を始めたのはまだ3年ほど前のことに過ぎず、浅い経験からは何とも結論を下し難いのですが、その答えを見出しつつ、より深い境地を目指していくことが大切になってきそうですね。

そのために具体的に必要なのは、一回一回の撮影を如何に満足のいくものとして決めていくかということでしょう。「宿題を残す」とおっしゃっいましたが、「またいつか来れば良い」と思っていると、二度と満足のいく写真は撮れないといいます。そう考えてみると、この一瞬一瞬の撮影というのが、色々な意味でどれほど大切なものなのかが身にしみて分かってくるような気がするわけです。

色々とお話を頂き、ありがとうございました。充実した午後のひと時となりました。

さて、昼過ぎから天気が崩れ、先ほどからはどうも雨が降ったり止んだりしています。14時を過ぎた頃、ふと思い立って気仙沼行2943Dと小牛田行1636Dの交換を踏切のそばから撮りに行ったのですが、風の吹きつける土砂降りとなってずいぶん濡れてしまいました。しばらくすると雨はおさまり、暗雲も東へ移動していったようです。寒冷前線が通過しているのでしょうか。今日は前谷地に居座ることとなりそうですね。

そろそろ上下の貨物列車が前谷地で交換する時刻となったので、これを跨線橋から撮影しようと思います。それこそ「贅沢」な撮影ですが、天気もあまり優れない上に、貨物列車同士の交換というのもここくらいでしか見られないでしょうから、丁度良いというわけです。先ほどの1652レと同じように、まずは上りの650レが先に入線し、停車。その後下り657レが横を通過していきます。ところが、またもや下り列車は単機の模様orz コンテナの屋根がダイナミックにすれ違う様を期待していたのですが、残念でありました。昨日の影響をまだ引きずっているのか、荷が小牛田に到着していないということなのでしょうか( ´・ω・`)

貨物列車と単機の交換を見送った後は、しばらくして下りの1653レを狙うべく、駅を後に。先ほどの方と別れて私は線路北側の農道を進み、萱葺き屋根の農家とトンネル口を絡められる構図で構えることにしました。日が西に傾いてきた今、光線状態は逆光ですが、それはそれで良いものです。まさか今回も単機ではあるまいかと若干不安になったのですが、今度は無事に荷を牽いてきてくれました。更新色の1539号機の牽引でした。

その後は、10分後に前谷地を発車する小牛田行に間に合うべく急いで駅に戻ります。1km弱を5分ほどで走ったことになりますね。なかなか疲れました( ´・ω・`)

さて、ひとまず前谷地を後にすることにしましょう。

写真:石巻線1653レ@涌谷〜前谷地

夕方の下り列車が駆けて来る。

2523文字

・@前谷地そこで、先ほど知り合った方から色々と有難いお話をお聞きすることができました。彼が鉄道を撮り始めたのは高校一年の時で、実に半世紀弱もの写真歴。当時は蒸気機関車全盛時代から全廃へと傾くさなかにあり、徐々にその姿を消してゆく蒸機を追い求め、周遊きっぷなどを使って全国至る所の撮影地を旅して回ったそうです。2月や3月にかけて北海道を訪れるというのは当時よく行われたそうで、道内の夜行列車網を利用して蒸機を撮影して回るという、古き良き時代だったとのこと( ´∀`) 所謂「駅寝」というのも当たり前の話で、現在とは比べ物にならないほど夜行列車が多く走っていたゆえに、待合室を手軽に利用することが出来たようです。今となってはなかなか想像のつかない話ですね。

ただし現在のように情報が氾濫しているわけではないので、撮影地などは車内からロケハン、そして駅から数km歩いてそこに辿り着くというのもごく当たり前。その分、見知らぬ景色に出くわした時の感動は大きかったそうです。インターネットはおろか、携帯電話すら存在しなかった当時、鉄道撮影は並大抵の苦労ではなされ得なかったことでしょう。そう考えてみると、平成生まれの私などには、大きな時代の隔たりといったものが否応なく感じられてしまうのです。撮影地を開拓し数々の写真を撮影された先人たちには、尊敬の念を抱いてやみません。

もう一つ印象に残った話としてはやはり、普段からあるものと失われつつあるものとに対するモチベーションの差。例えば先日EF65 535号機が引退しましたが、その時撮影に赴いてみると集まった人の数にとにかく驚かれたそうです。もっとも、535号機は普段から人気を集めていた機関車であったことには変わりありませんが、いざ無くなるとなると、大勢の人が詰めかけてきて最早日常の姿は見られなくなるわけです。もっと顕著なのが、相次ぐ東海道ブルトレの廃止。私の知る限りでは、あさかぜとさくらを皮切りに、出雲、さらにはついこの間の銀河と相次いで姿を消していき、残るは富士・はやぶさのみとなってしまったわけですが、廃止の度に人が集まってはまた引いていくということが繰り返されてきました。そのような繰り返しはいつの時代も変わることはなく、何十年も同じようなことを見てきたとおっしゃいました。

蒸気機関車全廃に向けての動きが本格化した当時、「SL撮影」はある種のブームとなり、所謂「俄かファン」と呼ばれる人も増えてきたそうです。要は、今当たり前のように存在する風景にどれだけ目を向け、どれだけそれらを忠実にカメラに収めていけるかということこそ、記録としての価値を重視する観点からしてみれば本質的なのではないかというわけです。私見では、これは「何故鉄道を撮るのか」という根本的な問いかけに通じてくる部分でもあると思います。私自身本格的に撮影を始めたのはまだ3年ほど前のことに過ぎず、浅い経験からは何とも結論を下し難いのですが、その答えを見出しつつ、より深い境地を目指していくことが大切になってきそうですね。

そのために具体的に必要なのは、一回一回の撮影を如何に満足のいくものとして決めていくかということでしょう。「宿題を残す」とおっしゃっいましたが、「またいつか来れば良い」と思っていると、二度と満足のいく写真は撮れないといいます。そう考えてみると、この一瞬一瞬の撮影というのが、色々な意味でどれほど大切なものなのかが身にしみて分かってくるような気がするわけです。

色々とお話を頂き、ありがとうございました。充実した午後のひと時となりました。

さて、昼過ぎから天気が崩れ、先ほどからはどうも雨が降ったり止んだりしています。14時を過ぎた頃、ふと思い立って気仙沼行2943Dと小牛田行1636Dの交換を踏切のそばから撮りに行ったのですが、風の吹きつける土砂降りとなってずいぶん濡れてしまいました。しばらくすると雨はおさまり、暗雲も東へ移動していったようです。寒冷前線が通過しているのでしょうか。今日は前谷地に居座ることとなりそうですね。

そろそろ上下の貨物列車が前谷地で交換する時刻となったので、これを跨線橋から撮影しようと思います。それこそ「贅沢」な撮影ですが、天気もあまり優れない上に、貨物列車同士の交換というのもここくらいでしか見られないでしょうから、丁度良いというわけです。先ほどの1652レと同じように、まずは上りの650レが先に入線し、停車。その後下り657レが横を通過していきます。ところが、またもや下り列車は単機の模様orz コンテナの屋根がダイナミックにすれ違う様を期待していたのですが、残念でありました。昨日の影響をまだ引きずっているのか、荷が小牛田に到着していないということなのでしょうか( ´・ω・`)

貨物列車と単機の交換を見送った後は、しばらくして下りの1653レを狙うべく、駅を後に。先ほどの方と別れて私は線路北側の農道を進み、萱葺き屋根の農家とトンネル口を絡められる構図で構えることにしました。日が西に傾いてきた今、光線状態は逆光ですが、それはそれで良いものです。まさか今回も単機ではあるまいかと若干不安になったのですが、今度は無事に荷を牽いてきてくれました。更新色の1539号機の牽引でした。

その後は、10分後に前谷地を発車する小牛田行に間に合うべく急いで駅に戻ります。1km弱を5分ほどで走ったことになりますね。なかなか疲れました( ´・ω・`)

さて、ひとまず前谷地を後にすることにしましょう。

写真:石巻線1653レ@涌谷〜前谷地

夕方の下り列車が駆けて来る。

2523文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 6

2008年4月3日 鉄道と旅行

帰りは国道を経由して山を越え、前谷地側へと戻ります。石巻線と並走するこの108号線はなかなか交通量が多く、重要な道路として機能しているようです。石巻線自体も、現に多くの貨物列車が行き交っているように、本線と石巻港とを結ぶ貨物路線として大きな役割を担っていると言えそうですね。

ここで、神奈川から来たという年配の方にお会いしました。その方としばらく談笑。既に定年退職され今は悠々自適に撮影を楽しんでいらっしゃるとのことで、石巻線を訪れるのは実に蒸気機関車が消えて以来だそうです。同じく貨物列車を狙って来たそうで、昨日はダイヤが乱れていてやはりひどく苦労したとのこと。そして、私は1652レの進入を撮影するべく前谷地駅へと戻りました。

11時23分、定刻に1652レはホームに滑り込んで来ました。跨線橋は両側とも窓が開きますので、そこから見下ろす形で一連の交換風景を撮影します。前谷地から涌谷方面へは3kmあまり直線の線路が続いているので、1.5kmほど先にある鳥谷坂トンネルの入り口もはっきりと見通すことが出来、なかなか奥行きのある画面となります。煙突からはゆらゆらと霞んだ煙が吐き出される中、遠くのトンネルには女川行の普通列車が現れました。やがて駅のそばにある踏切が下がり、列車が進入してきます。貨物列車と普通列車の何気ない交換風景、日常の中に絶妙に溶け込んだこの姿こそ、また何ともいえない味わいがあると思うのです。

その後駅を出て、踏切付近から停車中の1652レをしばらく撮影。国鉄色に劣るのは認めざるを得ませんが、更新色は更新色で貨物機らしい風情が出ていると思います。銘板を見ると、1120号機は1971年汽車會社製の機関車でした。もうそろそろ40年目が見えてきたといったところでしょうか。いずれにしろ、地味ながら活躍を続けるDE10の姿はなかなか良いものです。

その後再び撮影地を移動。なかなか忙しいですね。トンネル付近で先ほどの方と落ち合い、前谷地を発車してきた1652レを撮影し、午前中はひとまず終了と相成りました。やはり単機は予想外だったとのことです。それに単機というのは上手に撮るのも案外難しいので、なかなか厄介なものであります。

写真:石巻線1652レ・1635D@前谷地

貨物と普通が交換。

1701文字

・@前谷地〜涌谷昨日風に耐えに耐え抜いた前谷地の直線へと戻ってきました。上りの1630Dを鳥谷坂トンネルの踏切で適当に見送った後、のんびりと農道を戻ります。ダイヤグラムを見ればよく分かりますが、10時過ぎから11時頃までのこの時間帯はダイヤの空白となっています。それゆえに、暇となるわけですね。

ここで、神奈川から来たという年配の方にお会いしました。その方としばらく談笑。既に定年退職され今は悠々自適に撮影を楽しんでいらっしゃるとのことで、石巻線を訪れるのは実に蒸気機関車が消えて以来だそうです。同じく貨物列車を狙って来たそうで、昨日はダイヤが乱れていてやはりひどく苦労したとのこと。そして、私は1652レの進入を撮影するべく前谷地駅へと戻りました。

・@前谷地上りの1632Dを追ってやって来る1652レは、前谷地で女川行1635Dと交換した後もさらに20分ほど停まり、今度は下りの655レと交換するというダイヤになっています。つまり貨物列車同士の交換というわけです。「列車交換の撮影は贅沢」と先ほどの方もおっしゃっていましたが、確かに2本の列車をいっぺんに撮影することになるわけですから、至極当然です。石巻線を訪れるのは初めてということもあって、今回は出来るだけ多くの枚数をおさめたかったので、1652レの進入を撮影した後急いで先ほどの直線の撮影地へと引き返し、下りの655レを撮影、さらに撮影後はトンネル寄りに移動し、前谷地を発車してくる1652レを撮るという計画を立てたのでした。

11時23分、定刻に1652レはホームに滑り込んで来ました。跨線橋は両側とも窓が開きますので、そこから見下ろす形で一連の交換風景を撮影します。前谷地から涌谷方面へは3kmあまり直線の線路が続いているので、1.5kmほど先にある鳥谷坂トンネルの入り口もはっきりと見通すことが出来、なかなか奥行きのある画面となります。煙突からはゆらゆらと霞んだ煙が吐き出される中、遠くのトンネルには女川行の普通列車が現れました。やがて駅のそばにある踏切が下がり、列車が進入してきます。貨物列車と普通列車の何気ない交換風景、日常の中に絶妙に溶け込んだこの姿こそ、また何ともいえない味わいがあると思うのです。

その後駅を出て、踏切付近から停車中の1652レをしばらく撮影。国鉄色に劣るのは認めざるを得ませんが、更新色は更新色で貨物機らしい風情が出ていると思います。銘板を見ると、1120号機は1971年汽車會社製の機関車でした。もうそろそろ40年目が見えてきたといったところでしょうか。いずれにしろ、地味ながら活躍を続けるDE10の姿はなかなか良いものです。

・@前谷地〜涌谷小走りで農道に戻って来ると、今度は655レの撮影です。こちらは国鉄色なので期待を膨らませていたのですが、トンネルから現れたのは何と1642号機の単機。てっきりコキを連ねてくると思っていましたので、残念な限りです( ´・ω・`)

その後再び撮影地を移動。なかなか忙しいですね。トンネル付近で先ほどの方と落ち合い、前谷地を発車してきた1652レを撮影し、午前中はひとまず終了と相成りました。やはり単機は予想外だったとのことです。それに単機というのは上手に撮るのも案外難しいので、なかなか厄介なものであります。

写真:石巻線1652レ・1635D@前谷地

貨物と普通が交換。

1701文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 5

2008年4月3日 鉄道と旅行

先ほどは崖の上から辺り一面を俯瞰していたのですが、標高が50〜60mということで山を降りてみれば実にあっという間です。今し方まで眼下に見下ろしていた家々がすぐに間近に迫って来るというのはなかなか面白い感覚。さて、とりあえず涌谷方に降りましたので、まずは国道108号線のオーバークロスへと向かいます。

今度は反対側から下りの1631Dをやはり俯瞰気味に撮影。こちら側は順光なのでいかにも午前中の日差しといった感を出すことが出来ます。さて、これでもさらに列車はやって来ます。今度は気仙沼線からの2934Dが今の1631Dと前谷地で交換してくるので、国道の陸橋のたもとへと赴き、撮影地を変えることにしました。そして、さてカメラを構えるかと思ったら、どうやら私はもたもた歩いていたようで一瞬にして目の前を列車が通過して行ってしまいました。珍しいことに、キハ110でしたね。

その後は付近を適当にぶらぶら。出来川という江合川の支流があるのですが、そこに設けられた国道沿いの水門から川沿いに進み、先ほど山の上から俯瞰していた橋の付近までやって来ました。この辺りで上下の快速南三陸を撮影しようかと思います。どちらもキハ110での運転ということからか、どうも力の入れ加減が適当になってしまい、上りは草花との中途半端な絡め、下りもやはり勾配標との中途半端な絡めに終わってしまいました。次はいよいよ本命の1650レですので、陸橋へと戻ります。

光線状態としては完全な逆光ですが、致し方ありません。トンネル口から出てきたところに狙いを定め、列車を待ちます。反対側の出口には踏切がありますが、やがてその警報音が聞こえてきました。案外早いですね。間もなく、汽笛と共にかすかな轟音が聞こえ始め、次の瞬間には、1642号機率いる貨物列車はトンネル口からその姿を現したのでした。かすんだ排煙を噴き上げながら列車は足元を通過していきます。急いで道を渡って陸橋の反対側へと移り、後追いも欲張って撮影。こちら側は歩道が無いので少々怖いのですが、なんとか撮影は完了となりました。

写真:石巻線1650レ@前谷地〜涌谷

鳥谷坂トンネルを抜けてきた貨物列車。

1152文字

・@前谷地〜涌谷次の上り1650レまではまだ1時間以上あるので、その間に通過する普通列車と快速列車を数本撮影してみようかと思います。8時台の後半はまだダイヤ密度が高く、前谷地〜小牛田間は気仙沼線からの直通列車が来るということもあって、なかなか充実した撮影をこなすことが出来ます。まずは国道が線路を跨ぐ陸橋からトンネル口を俯瞰気味に。1626Dで予行演習です。

今度は反対側から下りの1631Dをやはり俯瞰気味に撮影。こちら側は順光なのでいかにも午前中の日差しといった感を出すことが出来ます。さて、これでもさらに列車はやって来ます。今度は気仙沼線からの2934Dが今の1631Dと前谷地で交換してくるので、国道の陸橋のたもとへと赴き、撮影地を変えることにしました。そして、さてカメラを構えるかと思ったら、どうやら私はもたもた歩いていたようで一瞬にして目の前を列車が通過して行ってしまいました。珍しいことに、キハ110でしたね。

その後は付近を適当にぶらぶら。出来川という江合川の支流があるのですが、そこに設けられた国道沿いの水門から川沿いに進み、先ほど山の上から俯瞰していた橋の付近までやって来ました。この辺りで上下の快速南三陸を撮影しようかと思います。どちらもキハ110での運転ということからか、どうも力の入れ加減が適当になってしまい、上りは草花との中途半端な絡め、下りもやはり勾配標との中途半端な絡めに終わってしまいました。次はいよいよ本命の1650レですので、陸橋へと戻ります。

光線状態としては完全な逆光ですが、致し方ありません。トンネル口から出てきたところに狙いを定め、列車を待ちます。反対側の出口には踏切がありますが、やがてその警報音が聞こえてきました。案外早いですね。間もなく、汽笛と共にかすかな轟音が聞こえ始め、次の瞬間には、1642号機率いる貨物列車はトンネル口からその姿を現したのでした。かすんだ排煙を噴き上げながら列車は足元を通過していきます。急いで道を渡って陸橋の反対側へと移り、後追いも欲張って撮影。こちら側は歩道が無いので少々怖いのですが、なんとか撮影は完了となりました。

写真:石巻線1650レ@前谷地〜涌谷

鳥谷坂トンネルを抜けてきた貨物列車。

1152文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 4

2008年4月3日 鉄道と旅行

前谷地には7時15分に到着。恐らく今はこの駅が一日で最も賑やかになる時間帯。というのは、女川発小牛田行、気仙沼発女川行、そして小牛田発気仙沼行の3列車が互いに連絡を取り合うというダイヤが組まれているからで、まぶしい朝日を浴びてキハ40・48の普通列車が3本顔を合わせる光景は、なかなか良い感じ。

次にやって来るのは下りの653レ。昨夕撮り逃した遅1653レと思しき列車は更新色でしたので、A202の方は更新色が入ってくるのではないかと踏んでいたのですが、やはり予想通りでした。奥に広がる市街地から姿を現した653レは、ゆっくりと線路を走って来ます。コキを連ねて着実に近づいてくる列車、その先頭に立つのは、どうやら朱色と灰色を身に纏った更新機であることが遠目にも分かるようになりました。やがてファインダーの中にコンパクトに収まった列車の姿を数枚撮影。ここは線路が途中で川を渡るところがアクセントになっています。橋梁を頂点とする勾配をつけられた築堤をゆっくりと列車は駆け抜け、そしてこの山を貫く鳥谷坂トンネルの中へと去って行ったのでした( ´∀`)

アップで撮った写真を再生してみたところによれば、牽引していたのは1120号機の模様。というわけで、今日の撮影は国鉄色と更新色が半々ということになりそうですね。俯瞰撮影とは本当に面白いもので、653レを撮影後もまだ時間があったため2本ほど上下の普通列車を撮影。その後ようやくこの撮影地に別れを告げ、山を下りました。次は涌谷側のトンネル出口を狙ってみることにしましょう。

写真:石巻線653レ@涌谷〜前谷地

夏や秋に再び訪れてみたい場所ではあるのですが・・・

1132文字

・@涌谷〜前谷地さて、早速昨日ロケハンしておいた墓地の俯瞰へ。小さな神社をかすめつつ、山へ入る細い舗道をひたすら登ります。昨日惜しくも下り列車を見送った三叉路を越えて進むと墓地に至り、すると周りを囲む針葉樹の木立の中にわずかながら人の立てるスペースがあるので、そこに入るわけです。かなり狭いうえに、しかも3歩ほど先は50mの崖という危険な場所なのですが、それだけに得られる眺めは素晴らしく、遠景にうすぼんやりと広がる涌谷や小牛田の市街地、所々に点在する小高い山、曲がりくねって流れていく川、まだ田植えは行われていないものの景色の大部分を占める田んぼ、そしてそこを細く貫いて走る石巻線の線路。俯瞰写真ではある程度景色を切り取る必要が出てきてしまいますが、それにしてもこういった撮影地では列車待ちのひと時がまた格別なものとなりますね。

次にやって来るのは下りの653レ。昨夕撮り逃した遅1653レと思しき列車は更新色でしたので、A202の方は更新色が入ってくるのではないかと踏んでいたのですが、やはり予想通りでした。奥に広がる市街地から姿を現した653レは、ゆっくりと線路を走って来ます。コキを連ねて着実に近づいてくる列車、その先頭に立つのは、どうやら朱色と灰色を身に纏った更新機であることが遠目にも分かるようになりました。やがてファインダーの中にコンパクトに収まった列車の姿を数枚撮影。ここは線路が途中で川を渡るところがアクセントになっています。橋梁を頂点とする勾配をつけられた築堤をゆっくりと列車は駆け抜け、そしてこの山を貫く鳥谷坂トンネルの中へと去って行ったのでした( ´∀`)

アップで撮った写真を再生してみたところによれば、牽引していたのは1120号機の模様。というわけで、今日の撮影は国鉄色と更新色が半々ということになりそうですね。俯瞰撮影とは本当に面白いもので、653レを撮影後もまだ時間があったため2本ほど上下の普通列車を撮影。その後ようやくこの撮影地に別れを告げ、山を下りました。次は涌谷側のトンネル出口を狙ってみることにしましょう。

写真:石巻線653レ@涌谷〜前谷地

夏や秋に再び訪れてみたい場所ではあるのですが・・・

1132文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 3

2008年4月3日 鉄道と旅行

昨日の午後あたりから花粉によるものと思われる症状がそれなりにひどく、鼻をかもうとして未明に一旦目が覚めてしまうこととなったのですが、しかしそれでも昨晩は22時過ぎに眠りに就いたわけですから、朝6時のアラームには速やかに反応し、寝坊をせず平和なすがすがしい朝を無事迎えることが出来たのでした。

6時くらいでは早起きというほどの早起きでもないのかもしれませんが、撮影という観点からしてみれば早起きは確実に得をするものであります。朝方に集中する夜行列車や貨物列車などを一挙に狙えることが多いという理由から、昔から良く言われてきたことでもあるようで。今日は、朝に下って来る1651レと653レを、前者は必然的に駅撮りとなってしまうのですが、捉えることが出来ます。石巻線の上り列車の始発が6時52分と遅く、またその次の列車が653レ到着後の8時台になってしまうことも「早起きは三文の得」の要因となっていることは確かですが。

さて、顔を洗ったり荷物をまとめたりして、旅館を後にするわけです。色々と御世話になりました。石巻線を訪れることがあれば是非また利用したいと思います。

鹿又に到着すると、既に彼方には2灯のヘッドライトが光っていました。列車交換のため3分ほど停車する旨の放送があり、外に出てカメラを構えるわけです。じりじりと近づいてくるDE10の正面。朱色が強く目に映るようになり、これは国鉄色だと確信。やがて駅にさしかかり、朝日を受けて通過していく1651レの美しい姿、それを牽引するのは1642号機でした( ´∀`)

今日はダイヤ通りに走っているようですし、A207は国鉄色ということが分かったわけです。それでは、1日頑張って参りましょう。

写真:石巻線1651レ@鹿又

朝の鹿又駅を颯爽と通過。

1147文字

6時くらいでは早起きというほどの早起きでもないのかもしれませんが、撮影という観点からしてみれば早起きは確実に得をするものであります。朝方に集中する夜行列車や貨物列車などを一挙に狙えることが多いという理由から、昔から良く言われてきたことでもあるようで。今日は、朝に下って来る1651レと653レを、前者は必然的に駅撮りとなってしまうのですが、捉えることが出来ます。石巻線の上り列車の始発が6時52分と遅く、またその次の列車が653レ到着後の8時台になってしまうことも「早起きは三文の得」の要因となっていることは確かですが。

さて、顔を洗ったり荷物をまとめたりして、旅館を後にするわけです。色々と御世話になりました。石巻線を訪れることがあれば是非また利用したいと思います。

・石巻652→鹿又701−704→前谷地715朝一の小牛田行で前谷地に向かいます。とその前に、単機でエンジンをふかしていた国鉄色のDE10 1747号機を撮影。さて、乗ったのはキハ40ですが、車内の座席は全てロングシートに改造されていました。朝夕の通勤時間帯に運用に入るということなのでしょうか。ダイヤ通りならばこの上り2622Dと下り1651レは鹿又で交換することになっていますので、それを撮影してみようと思うわけです。実は昨夕石巻駅に到着した直後、更新色の率いる列車が追って到着したのが駅の外から見えたので、もしそれが遅1655レだとしたら機関車の運用からして今日はA202・A207共に更新色ではないかという一抹の不安があったわけですが・・・

石巻線 キハ40 571

鹿又に到着すると、既に彼方には2灯のヘッドライトが光っていました。列車交換のため3分ほど停車する旨の放送があり、外に出てカメラを構えるわけです。じりじりと近づいてくるDE10の正面。朱色が強く目に映るようになり、これは国鉄色だと確信。やがて駅にさしかかり、朝日を受けて通過していく1651レの美しい姿、それを牽引するのは1642号機でした( ´∀`)

今日はダイヤ通りに走っているようですし、A207は国鉄色ということが分かったわけです。それでは、1日頑張って参りましょう。

写真:石巻線1651レ@鹿又

朝の鹿又駅を颯爽と通過。

1147文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 2

2008年4月2日 鉄道と旅行

色々と苦労もあったものの、なんとか無事に撮影を終えることが出来、前谷地駅に戻って来ました。後で分かったことなのですが、実は昨日東北地方を暴風が襲って今日に至るまで強風が続いたために本線の貨物が抑止状態となり、それに引きずられて、支線である石巻線の貨物ダイヤも乱れてしまった模様です。

「綿密な計画と柔軟な対応」・・・前半をいくら綿密に行ったとしても、今回のような予想外の事態に対していかに「柔軟な対応」を見せていくかはまた別問題ということでしょう。今日は若干の撮り逃しはあったものの、全体としてはなかなか満足のいくものでありました。まぁ「別問題」というのはさすがに語弊があって、「綿密な計画」は「柔軟な対応」のための必要条件といったところでしょうか。

ホームに戻ればすっかり日の光は衰え、辺りを寒色の闇が包み始めていた頃でした。しかしながら、やがて駅のそばの踏切が鳴り始めたではありませんか。まだ普通列車の来る時刻ではありませんし、鹿又側から列車が来る気配もないので、これは下りの652レが通過するようです。しばらくすると、奥のカーブから列車は姿を現しました。1693号機の牽引です。暗いながらも感度を上げて辛うじて撮影(1750通過)。定刻に戻ったのでしょうか。

ここで、曽波神駅の駅名由来なるものがあったので触れておきましょう。以下説明板からの抜粋。

・・・だそうです。小高い山というのはなかなか趣があって良いですね( ´∀`)

写真:石巻線652レ@曽波神

日の暮れた曽波神駅にさしかかる上り列車。

1937文字

「綿密な計画と柔軟な対応」・・・前半をいくら綿密に行ったとしても、今回のような予想外の事態に対していかに「柔軟な対応」を見せていくかはまた別問題ということでしょう。今日は若干の撮り逃しはあったものの、全体としてはなかなか満足のいくものでありました。まぁ「別問題」というのはさすがに語弊があって、「綿密な計画」は「柔軟な対応」のための必要条件といったところでしょうか。

・前谷地1644→曽波神1658女川行普通列車に乗車します。佳景山、鹿又と停まっていくわけですが、車内には夕日が差し込んで来て、何処となく郷愁的で憂鬱な雰囲気が漂った、情趣に富む十数分でした。曽波神という駅で降ります。

石巻線 キハ48 1545

・@曽波神〜石巻ここで降りたのは、仮にダイヤが正常に戻っていたとしたら30分ほど後にやって来る下り1655レを、駅から少し離れたところにあるS字カーブで狙おうとしていたからです。というわけで歩くこと10分弱、愛宕山(曽波神山ともいうそうです)の山麓が間近に迫る地点へと到着しました。しかしながら日は厚い雲に隠れてしまい、だんだんと気温も肌寒くなってきました。17時30分頃の通過と踏んでいたのですが、10分ほど待ってもやって来ないので諦めて駅に引き返したのでした( ´・ω・`)

ホームに戻ればすっかり日の光は衰え、辺りを寒色の闇が包み始めていた頃でした。しかしながら、やがて駅のそばの踏切が鳴り始めたではありませんか。まだ普通列車の来る時刻ではありませんし、鹿又側から列車が来る気配もないので、これは下りの652レが通過するようです。しばらくすると、奥のカーブから列車は姿を現しました。1693号機の牽引です。暗いながらも感度を上げて辛うじて撮影(1750通過)。定刻に戻ったのでしょうか。

ここで、曽波神駅の駅名由来なるものがあったので触れておきましょう。以下説明板からの抜粋。

当駅の東南に曽波神山(標高九八m)と呼ぶ、やや円筒形をした小高い山が石巻平野の片すみにあります。別名を愛宕山ともいい、中腹に曽波神社、山頂には愛宕神社が建てられています。

曽波神社は古くからこの小高い山に鎮座しています。祭神は志波彦尊で、延喜神明帳(律令施行の細かい規則)にも記される「式内社」に列せられる古い神社です。

神社名の「曽波」はアイヌ語の「ソ・ハ」で、「ソ」は水中の隠れ岩、「ハ」は水や潮が引くという意味であって、太古、石巻・大崎平野が海であった時代に、この小高い山は、対岸の金山から見ると潮の干満によって、あるいは大きく、あるいは小さな岩となるので、「ソハ」と名づけられたものと考えられています。

この地名の由来を受けて、昭和三十一年(一九五六)四月五日、石巻線の曽波神駅が開業しました。

・・・だそうです。小高い山というのはなかなか趣があって良いですね( ´∀`)

・曽波神1757→石巻1803あとは石巻へ向かうのみです。長い一日でした。

石巻線 キハ48 1535

・@水澤屋旅館今晩の宿は水澤屋旅館という旅館。石巻駅から徒歩で10分程度。建物自体は古いのですが、部屋はそこそこ快適。圧巻なのは食事で、とにかく量が半端ではないです。非常に充実した内容で、完食するのに1時間ほどかかってしまいまいした。これで1泊夕食付5775円というのはなかなかなのではないでしょうか。旅館であると同時にユースホステル的な雰囲気もあるので人によっては好みが分かれるかもしれませんが、ここはお勧めです。夕食後は誰もいない風呂にのんびりと浸かって、あとは寝るのみ。明朝はわりと早いので、22時過ぎに就寝。一日中動き回っただけあって、すぐさま眠りの中へ落ちていったのでした。

写真:石巻線652レ@曽波神

日の暮れた曽波神駅にさしかかる上り列車。

1937文字

コメントをみる |

石巻線の貨物列車 Part 1

2008年4月2日 鉄道と旅行

さて、予定通りに小牛田に着いたわけですが、問題はここからといったところでしょうか。というのは、12時6分に到着するはずの1652レがどうも現れない様子なのです。旅客列車とは違い、貨物列車というのは荷主の都合で運休になったりするものですから、不吉にも「ウヤ」という二文字が脳裏をよぎり始めてしまいました。

牽引していたのは国鉄色のDE10 1591号機。白昼の日差しに朱色の塗装が映えて美しいですね。遅1652レと思われる列車から切り離されると、機関車は構内で入換作業。機関士は操車係と無線でやり取りをしながら、既に停められていたコキの長い編成に機関車を連結したのでした。石巻線ホームから一連の流れを目にすることが出来ますが、なかなか面白いものです。しばし撮影に耽っていました。

ところが、12時45分に女川からの1634Dが到着してから10分ほどが経過すると、予想外の事態が起こったのでした。というのも、組成が完了したと見られるこの貨物列車が発車してしまったのです。当然のことながらこのようなスジは存在しませんので、どうやら完全にダイヤが乱れている模様( ´・ω・`) 予め手書きのダイヤグラムを作成してきたのですが、今日は乱れたスジを予想することにしか使えなさそうですね。となると、先ほど遅れて到着したのは遅1652レではなく、さらにその1本前の1650レが大幅に延着したものと予測できたわけです。すると、今し方発車したのは遅655レということになり、そうなればこれと交換することになっている本当の遅1652レはもしや前谷地あたりで待ち構えているのではないでしょうか。とにかく、女川行に乗るとしましょう。

さて、小牛田を発車した列車は東に大きく反れていき、上涌谷、涌谷と停車していきます。この辺りまでは市街地といった感が結構強いのですが、次の前谷地にかけては駅間が比較的長く、何より、石巻までの区間で考えれば唯一のトンネルが存在する箇所でもあります。これは言ってみれば田園風景に絶妙なアクセントがつく場所ということであり、それゆえに好撮影地も点在しているというわけです。今回の撮影行でもこの区間を中心に動いていくことになりそうです。

そして20分ほどで前谷地に到着するのですが、案の定、対向の上り貨物列車が既に停車していました。恐らくこの1639Dとの交換待ちということなのでしょう。ダイヤグラムを参照すると、遅1652レと見られるこの列車について、この後隣の涌谷で気仙沼行2943Dと交換して終点の小牛田に至るという幻のスジが自ずと浮かんできました。まさにダイヤグラムのもつ視覚的な威力ですね。

まずは前谷地に停車中の遅1652レを色々と撮影。牽引は国鉄色のDE10 1693号機。満載のコンテナ貨車を従えて昼下がりに佇むその姿は、いかにも貨物列車らしい貫禄を醸し出しています。10分ほど後、ようやく信号が変わって列車は動き出しました。煙突から排煙を噴き上げて発進、重々しくコキの長編成を引き出して走り去っていくDE10の姿はなかなか様になっていて勇ましいです。

その後、線路脇の農道を通って撮影地へ移動。もうすぐやってくると踏んでいた657レと650レですが、現実はそう甘いものではないわけです。本来ならば前者は14時28分頃、後者は14時34分頃にそれぞれ通過するはずなのですが、実際にやって来たのはこれの1時間後でした( ´・ω・`) 今日は南西の風が強烈で、倒れてしまわないよう三脚を押さえつつ、定刻で走る普通列車を時折撮影し、そして鼻をかみながら吹きさらしになるという1時間・・・さすがに疲弊。まぁここは根性ですね。

しかし、やって来たのは両方とも国鉄色の牽引でした。遅657レが1693号機、遅650レが先ほどの1591号機。こうなれば苦労が報われたような気がします( ´∀`) 殊に後者の方は夕方に差し掛かってきた頃の絶妙な斜光線に編成が映え、満足のいく仕上がり。前者も、トンネル口のそばに建つ萱葺き屋根の農家と絡めることが出来、やはり満足といったところであります。一時は諦めてしまおうかとも思いましたが、ここは待った甲斐がありました。ちなみに両列車は前谷地で交換するダイヤが組まれています。

さて、次の下り普通列車まではまだずいぶんと時間がありますから、ロケハンを兼ねて付近を歩いてみることにします。小牛田〜石巻間唯一のトンネルは名前を鳥谷坂トンネルといい、小山を貫く短い隧道です。試しにこのトンネル脇にあった小道を上がっていくとポータルの上に出られ、さらにそこの斜面を登っていくと山の中に入ります。ここからはプチ登山といった感じで、針葉樹の聳える林の中を上へと進んでいくと、やがて舗装された道路に出ました。どうやら斜面を登り切れたようです。そしてここから右手に向かうと墓地に至るのですが、周りを囲む針葉樹の茂みの中にわずかに人が立てるような場所があり、そこからは石巻線の線路を壮大に俯瞰することができます。ここは明日の朝に訪れるとしましょう。

そんな感じで楽しみにしつつ道を下っていると、更新色の機関車率いる下りの貨物列車が走って来るのが三叉路の辺りで目に入ってしまったのでした。先ほどの俯瞰場所にもう少し留まっていれば撮影できたわけで、撮り逃しはいささか残念( ´・ω・`) 1638Dと涌谷で交換した模様です。いくらダイヤが乱れているとはいえダイヤグラムがあれば十分予想できたスジですので、気が緩んでしまってたということでしょうか。

その後は山を降り、前谷地駅に戻ったのでした。

写真:石巻線657レ@前谷地〜涌谷

12両のコキを従えて、夕刻の石巻線を上ってゆく。

3060文字

・@小牛田元々の行程に従って12時13分発の気仙沼行2941Dの発車を見送り、ひとまず待ってみることにします。そして不安な思いをしながら待つこと20分ほど、東へ大きくカーブする石巻線の線路に、DE10率いる長編成の貨物列車がひょっこりと姿を現したのでした( ´∀`) どうやら先ほど発車した2941Dと涌谷で交換してきたものと見られます。ダイヤが乱れているのでしょうか。

牽引していたのは国鉄色のDE10 1591号機。白昼の日差しに朱色の塗装が映えて美しいですね。遅1652レと思われる列車から切り離されると、機関車は構内で入換作業。機関士は操車係と無線でやり取りをしながら、既に停められていたコキの長い編成に機関車を連結したのでした。石巻線ホームから一連の流れを目にすることが出来ますが、なかなか面白いものです。しばし撮影に耽っていました。

ところが、12時45分に女川からの1634Dが到着してから10分ほどが経過すると、予想外の事態が起こったのでした。というのも、組成が完了したと見られるこの貨物列車が発車してしまったのです。当然のことながらこのようなスジは存在しませんので、どうやら完全にダイヤが乱れている模様( ´・ω・`) 予め手書きのダイヤグラムを作成してきたのですが、今日は乱れたスジを予想することにしか使えなさそうですね。となると、先ほど遅れて到着したのは遅1652レではなく、さらにその1本前の1650レが大幅に延着したものと予測できたわけです。すると、今し方発車したのは遅655レということになり、そうなればこれと交換することになっている本当の遅1652レはもしや前谷地あたりで待ち構えているのではないでしょうか。とにかく、女川行に乗るとしましょう。

・小牛田1312→前谷地1331石巻線と気仙沼線の普通列車はその大部分がキハ48やキハ40で運転されています。考えてみれば、花輪線、山田線、岩泉線がキハ110化された今、国鉄型気動車が走る線区も数えるほどになってきた感があります。とりわけこの石巻線と、あとは只見線を走る車両のカラーリングは、現行のJR塗色の中では最も秀逸なものなのではというのが個人的な感想で、地味ながらもそのような車両がまだまだ活躍してくれているというのは喜ばしいことです。

石巻線 キハ48 1535

さて、小牛田を発車した列車は東に大きく反れていき、上涌谷、涌谷と停車していきます。この辺りまでは市街地といった感が結構強いのですが、次の前谷地にかけては駅間が比較的長く、何より、石巻までの区間で考えれば唯一のトンネルが存在する箇所でもあります。これは言ってみれば田園風景に絶妙なアクセントがつく場所ということであり、それゆえに好撮影地も点在しているというわけです。今回の撮影行でもこの区間を中心に動いていくことになりそうです。

そして20分ほどで前谷地に到着するのですが、案の定、対向の上り貨物列車が既に停車していました。恐らくこの1639Dとの交換待ちということなのでしょう。ダイヤグラムを参照すると、遅1652レと見られるこの列車について、この後隣の涌谷で気仙沼行2943Dと交換して終点の小牛田に至るという幻のスジが自ずと浮かんできました。まさにダイヤグラムのもつ視覚的な威力ですね。

・@涌谷〜前谷地先ほどは想定外のスジで遅655レが発車したため残念ながら撮影できる列車を1本落としてしまったことになるのですが、ここは気を取り直して、14時台にやって来るであろう下り657レと上り650レを、前谷地から涌谷方のトンネルに至るまでの直線区間で狙ってみようと思います。

まずは前谷地に停車中の遅1652レを色々と撮影。牽引は国鉄色のDE10 1693号機。満載のコンテナ貨車を従えて昼下がりに佇むその姿は、いかにも貨物列車らしい貫禄を醸し出しています。10分ほど後、ようやく信号が変わって列車は動き出しました。煙突から排煙を噴き上げて発進、重々しくコキの長編成を引き出して走り去っていくDE10の姿はなかなか様になっていて勇ましいです。

その後、線路脇の農道を通って撮影地へ移動。もうすぐやってくると踏んでいた657レと650レですが、現実はそう甘いものではないわけです。本来ならば前者は14時28分頃、後者は14時34分頃にそれぞれ通過するはずなのですが、実際にやって来たのはこれの1時間後でした( ´・ω・`) 今日は南西の風が強烈で、倒れてしまわないよう三脚を押さえつつ、定刻で走る普通列車を時折撮影し、そして鼻をかみながら吹きさらしになるという1時間・・・さすがに疲弊。まぁここは根性ですね。

しかし、やって来たのは両方とも国鉄色の牽引でした。遅657レが1693号機、遅650レが先ほどの1591号機。こうなれば苦労が報われたような気がします( ´∀`) 殊に後者の方は夕方に差し掛かってきた頃の絶妙な斜光線に編成が映え、満足のいく仕上がり。前者も、トンネル口のそばに建つ萱葺き屋根の農家と絡めることが出来、やはり満足といったところであります。一時は諦めてしまおうかとも思いましたが、ここは待った甲斐がありました。ちなみに両列車は前谷地で交換するダイヤが組まれています。

さて、次の下り普通列車まではまだずいぶんと時間がありますから、ロケハンを兼ねて付近を歩いてみることにします。小牛田〜石巻間唯一のトンネルは名前を鳥谷坂トンネルといい、小山を貫く短い隧道です。試しにこのトンネル脇にあった小道を上がっていくとポータルの上に出られ、さらにそこの斜面を登っていくと山の中に入ります。ここからはプチ登山といった感じで、針葉樹の聳える林の中を上へと進んでいくと、やがて舗装された道路に出ました。どうやら斜面を登り切れたようです。そしてここから右手に向かうと墓地に至るのですが、周りを囲む針葉樹の茂みの中にわずかに人が立てるような場所があり、そこからは石巻線の線路を壮大に俯瞰することができます。ここは明日の朝に訪れるとしましょう。

そんな感じで楽しみにしつつ道を下っていると、更新色の機関車率いる下りの貨物列車が走って来るのが三叉路の辺りで目に入ってしまったのでした。先ほどの俯瞰場所にもう少し留まっていれば撮影できたわけで、撮り逃しはいささか残念( ´・ω・`) 1638Dと涌谷で交換した模様です。いくらダイヤが乱れているとはいえダイヤグラムがあれば十分予想できたスジですので、気が緩んでしまってたということでしょうか。

その後は山を降り、前谷地駅に戻ったのでした。

写真:石巻線657レ@前谷地〜涌谷

12両のコキを従えて、夕刻の石巻線を上ってゆく。

3060文字

コメントをみる |

思い立ったのは3学期の期末考査中だったしょうか。もっとも、訪れたい場所というのは元から山ほどあるのですが、中でも今回、とりわけ私が興味を惹かれることとなったのは、石巻線の貨物列車でした。本数の多さはもとより、何よりも、これらの牽引を一手に引き受けるDE10の姿に惹かれたといっても良いのかもしれません。

前にもふれたような気がしますが、昨年1月の北陸旅行で城端線のDE10牽引貨物列車に出くわして以来、どうも心の底では「左右非対称」という何とも形容しがたい斬新な魅力を感じ取っているような気がしていて、今回はそれに駆られてといったら良いのか、DE10が行き交う石巻線の貨物列車を撮影目標と決めたのでした。

無論、この機関車のためだけに石巻線というわけではありません。他方で私が惹かれたのは、短編成の気動車がのんびりと走るローカル支線の中に、こういった貨物列車が当たり前のように日常風景として溶け込んでいるという点で、こういった場所はここ以外にそう見つからないのではないでしょうか。そう考えてみると、実に魅力的な路線でありましょう。

というわけで、色々思案したわけです。なにぶん貨物列車を本格的な撮影目標として旅行に出かけるということは初めてのことでしたので、計画を練る時間はそれなりに要したような気がしないでもないです。石巻線ということは完全に例の土・日きっぷの範囲内ですから、切符としてはこれが最も御得ということになります。がしかし、貨物列車を効率良く撮影しようと思うならば、殆どの列車が運休になる土日というのは圧倒的に不利になってしまうわけです。そうなれば必然的に平日を狙うことになり、結局、往路は18きっぷ、復路は仕方なく新幹線という行程と相成りました。

さて、本当ならば始発の新宿から乗る予定だったのですが、金沢行の北陸を撮影してみたく思ったので、通勤客で混み合う埼京線の通勤快速にわざわざ乗車し、大宮へ向かったのでした。とりあえず何とか撮影はできましたので、良かったといったところ。

そして新潟行のムーンライトえちごに乗り込むこととなるわけですが、どうやら5分ほど遅れて運転している模様。そういえば大宮で降りる人が結構いて驚きましたね。ホームライナー代わりに利用しているのでしょう。さて、列車はやはり遅れて大宮を発車しましたが、高崎までには回復できるとのことです。と思った矢先、途中の鴻巣で何故か急停車。一瞬人身事故かと思ってしまいましたが、間もなく発車したので胸をなでおろし、高崎までしばしの睡眠。減光してくれるとは嬉しいですね。ながらの方は何度となく乗りましたが、実はえちごは今回が初乗車です。

0時47分に高崎に到着し、26分の長停。ここで急行能登に道を譲ります。折角なのでホームに出て撮影。度々廃止が囁かれる急行能登ですが、ボンネット型が未だ現役というのは奇跡的なのかもしれません。重厚感溢れる編成をしばし横たえると、まもなく発車時刻。上越国境へと去って行きました。そして今度は我々のえちごも高崎を発車。それでは、ゆっくりと眠ることにしましょう。

目が覚めたら新津。向こう側のホームには大阪行のトワイライトエクスプレスが運転停車中。さすがにまだ夜は明けておらず、空は真っ暗。やがて、定刻に新潟に到着となりました。ムーンライトえちごはなかなか好める感じです。

村上を発車すると次の間島まではトンネルの連続で、車窓左手には日本海が間近に迫ります。越後早川、桑川、今川と列車は北上して行きますが、それにしてもこの寂寥たる日本海沿岸の風景には実に心を動かされるものがありますね。幾つものトンネルで奇岩をくぐり、白い波が砕ける浜の向こう側を見てみれば、水平線上にはぼんやりと粟島の島影が浮き上がっているではありませんか。有名撮影地が存在する区間でもある勝木から府屋の間には、複線規格のトンネルが貫かれている箇所があります。国鉄時代に複線化の計画が持ち上がったようですが、その後凍結された模様。大きなトンネル断面に見合わない単線の線路という、この違和感がまた何とも趣深い。そして古代の奥羽三関の一つであるという鼠ヶ関に至れば山形県に入るわけです。差し込んでくる朝日がまぶしい。

ここからは地元の高校生がぽつぽつと乗車してきて、821Dは朝の通学列車といった様相を帯び始めます。ところで、小波渡から五十川の間は、古いトンネルが脇を通っていました。日本海側を北上する羽越本線はなかなか好きな路線であります。あつみ温泉を過ぎると列車は内陸、庄内平野へ。途中の羽前水沢という駅は水澤化学工業の貨物扱があるようです。そして7時半頃に鶴岡に到着。いかにも朝の列車といった感じです( ´∀`) それから微妙にうとうとしてしまいましたが、20分ほどで陸羽西線の乗換駅となる余目に到着。なかなか充実した2時間の旅でした。また乗りに訪れてみたいですね。

ここから先は乗ったことの無い区間だったのですが、やはり半分ほど寝てしまいましたorz 気がつくと既に山間部はとうに抜けており、家々が目立つようになってきた中を列車は走っていました。東北新幹線の接続駅である古川を過ぎれば、まもなく小牛田。やはり定刻。新潟から全てが定時で続いてきてくれたので良かったですね。ひとまず昼過ぎの小牛田に到着であります。

写真:急行能登・快速ムーンライトえちご@高崎

深夜の高崎で国鉄色同士が対面。

3448文字

前にもふれたような気がしますが、昨年1月の北陸旅行で城端線のDE10牽引貨物列車に出くわして以来、どうも心の底では「左右非対称」という何とも形容しがたい斬新な魅力を感じ取っているような気がしていて、今回はそれに駆られてといったら良いのか、DE10が行き交う石巻線の貨物列車を撮影目標と決めたのでした。

無論、この機関車のためだけに石巻線というわけではありません。他方で私が惹かれたのは、短編成の気動車がのんびりと走るローカル支線の中に、こういった貨物列車が当たり前のように日常風景として溶け込んでいるという点で、こういった場所はここ以外にそう見つからないのではないでしょうか。そう考えてみると、実に魅力的な路線でありましょう。

というわけで、色々思案したわけです。なにぶん貨物列車を本格的な撮影目標として旅行に出かけるということは初めてのことでしたので、計画を練る時間はそれなりに要したような気がしないでもないです。石巻線ということは完全に例の土・日きっぷの範囲内ですから、切符としてはこれが最も御得ということになります。がしかし、貨物列車を効率良く撮影しようと思うならば、殆どの列車が運休になる土日というのは圧倒的に不利になってしまうわけです。そうなれば必然的に平日を狙うことになり、結局、往路は18きっぷ、復路は仕方なく新幹線という行程と相成りました。

・大宮2348(+5)→新潟451少しでも現地での滞在時間を延ばしたいので、往路はやはり夜行列車です。残念ながら仙台方面への夜行列車というのは快速はおろか、適当な時間帯を走る寝台特急すらありませんので、ここは日本海回りで行くわけです。到着後の接続がかなり良好なので、羽越本線、陸羽西線、陸羽東線と乗り継げば正午過ぎには石巻線の起点である小牛田に到着することができます。

快速ムーンライトえちご モハ484−1021

さて、本当ならば始発の新宿から乗る予定だったのですが、金沢行の北陸を撮影してみたく思ったので、通勤客で混み合う埼京線の通勤快速にわざわざ乗車し、大宮へ向かったのでした。とりあえず何とか撮影はできましたので、良かったといったところ。

そして新潟行のムーンライトえちごに乗り込むこととなるわけですが、どうやら5分ほど遅れて運転している模様。そういえば大宮で降りる人が結構いて驚きましたね。ホームライナー代わりに利用しているのでしょう。さて、列車はやはり遅れて大宮を発車しましたが、高崎までには回復できるとのことです。と思った矢先、途中の鴻巣で何故か急停車。一瞬人身事故かと思ってしまいましたが、間もなく発車したので胸をなでおろし、高崎までしばしの睡眠。減光してくれるとは嬉しいですね。ながらの方は何度となく乗りましたが、実はえちごは今回が初乗車です。

0時47分に高崎に到着し、26分の長停。ここで急行能登に道を譲ります。折角なのでホームに出て撮影。度々廃止が囁かれる急行能登ですが、ボンネット型が未だ現役というのは奇跡的なのかもしれません。重厚感溢れる編成をしばし横たえると、まもなく発車時刻。上越国境へと去って行きました。そして今度は我々のえちごも高崎を発車。それでは、ゆっくりと眠ることにしましょう。

目が覚めたら新津。向こう側のホームには大阪行のトワイライトエクスプレスが運転停車中。さすがにまだ夜は明けておらず、空は真っ暗。やがて、定刻に新潟に到着となりました。ムーンライトえちごはなかなか好める感じです。

・新潟454→村上5503分の接続で発車する村上行の快速に乗車します。対面乗換ということからも分かるように、えちごからの客がほとんどですね。発車後はうっすらと空が青くなってきて、中条あたりで夜が明けた模様です。

白新線・羽越本線快速 クハE126−9

・村上556→余目757ここからは気動車です。羽越本線自体は全線が電化されているのですが、普通列車に関しては新津区の気動車で運用されています。架線下を気動車が走るというのも変な話ですが、電車では味わえない乗り心地を体感できるのが何より嬉しいところ。

羽越本線 キハ47 522

村上を発車すると次の間島まではトンネルの連続で、車窓左手には日本海が間近に迫ります。越後早川、桑川、今川と列車は北上して行きますが、それにしてもこの寂寥たる日本海沿岸の風景には実に心を動かされるものがありますね。幾つものトンネルで奇岩をくぐり、白い波が砕ける浜の向こう側を見てみれば、水平線上にはぼんやりと粟島の島影が浮き上がっているではありませんか。有名撮影地が存在する区間でもある勝木から府屋の間には、複線規格のトンネルが貫かれている箇所があります。国鉄時代に複線化の計画が持ち上がったようですが、その後凍結された模様。大きなトンネル断面に見合わない単線の線路という、この違和感がまた何とも趣深い。そして古代の奥羽三関の一つであるという鼠ヶ関に至れば山形県に入るわけです。差し込んでくる朝日がまぶしい。

ここからは地元の高校生がぽつぽつと乗車してきて、821Dは朝の通学列車といった様相を帯び始めます。ところで、小波渡から五十川の間は、古いトンネルが脇を通っていました。日本海側を北上する羽越本線はなかなか好きな路線であります。あつみ温泉を過ぎると列車は内陸、庄内平野へ。途中の羽前水沢という駅は水澤化学工業の貨物扱があるようです。そして7時半頃に鶴岡に到着。いかにも朝の列車といった感じです( ´∀`) それから微妙にうとうとしてしまいましたが、20分ほどで陸羽西線の乗換駅となる余目に到着。なかなか充実した2時間の旅でした。また乗りに訪れてみたいですね。

・余目800→新庄850陸羽西線といえばこの間乗ったばかりですが、今回もまた利用することになるということは、やはり山形の沿岸と内陸を接続する路線として重要だということでしょう。さて、残念ながら途中まで意識はあったのですが、気がつけば既に新庄の一つ手前、升形に到着してしまっていたのでした( ´・ω・`)

陸羽西線 キハ110−238

・新庄1000→小牛田1204車両は共通運用のようで、同じ編成が小牛田まで向かうことになります。1時間ほど暇があったので、駅前の四季音という食堂で山菜そばを食してきました。そして新庄からは陸羽東線。夜行明けというのは突如眠気が襲ってくることがあるもので、半時間ほど眠りに落ちてしまいました。目が覚めると立小路、赤倉温泉といった駅を発車。この次の堺田という駅は山形側の県境にあたり、日本海と太平洋の大分水嶺にもなっている場所のようです。いずれの路線においても、山越えの区間というのは一つの大きなハイライトであるでしょう。列車は何度も汽笛を吹鳴、山間部を軽快に走り抜けていきます。そして鳴子温泉着。

陸羽東線 キハ110−238

ここから先は乗ったことの無い区間だったのですが、やはり半分ほど寝てしまいましたorz 気がつくと既に山間部はとうに抜けており、家々が目立つようになってきた中を列車は走っていました。東北新幹線の接続駅である古川を過ぎれば、まもなく小牛田。やはり定刻。新潟から全てが定時で続いてきてくれたので良かったですね。ひとまず昼過ぎの小牛田に到着であります。

写真:急行能登・快速ムーンライトえちご@高崎

深夜の高崎で国鉄色同士が対面。

3448文字

コメントをみる |

絶大なる人気を誇る高崎機関区のEF65 535号機ですが、話によれば今日が最終仕業だったとのことです( ´・ω・`) 報告を見たところによると、富士・はやぶさ・さくらを模したと思われる素晴らしい出来栄えのヘッドマークには「惜別」の文字が印されており、かつてのブルトレ牽引機の最後にふさわしいものだったのでは。

535号機は、昨日も同様のヘッドマークを掲出して2090レ〜2091レの仕業にEF64-1000の代走として就いたわけですが、例によって部屋整理諸々の仕事があって、結局行けませんでした。そしていよいよ最後となった今日は、535号機は2092レ〜2093レの東タ往復運用に入ったとのこと。しかも運転台には花束が添えられていたとか。

がしかし、今日は終日ゼミだったのでしたorz 勝手な都合で実験から席を外すわけにもいかず、「嗚呼今頃・・・( ´・ω・`)」と度々思いつつ、ハエ胚の入ったチューブで液替えを繰り返していくという一日でした。

機関車を追いかけて撮るとはそれなりに時間と労力を要するもので、結局最後に535号機を見たのは昨年の夏、通称「米タン」にEF64-1000の原色が充当された際、タキを牽き4070レとして上って来たのを八丁畷でとらえた時となったわけです。535号機に限らず、他の機関車についてもまだ全然と言って良いほど十分撮り切れていませんので、随分と未練が残るところであります( ´・ω・`)

さらば535号機。

写真:鶴見線103系@武蔵中原

静かに発車を待つ。

709文字

535号機は、昨日も同様のヘッドマークを掲出して2090レ〜2091レの仕業にEF64-1000の代走として就いたわけですが、例によって部屋整理諸々の仕事があって、結局行けませんでした。そしていよいよ最後となった今日は、535号機は2092レ〜2093レの東タ往復運用に入ったとのこと。しかも運転台には花束が添えられていたとか。

がしかし、今日は終日ゼミだったのでしたorz 勝手な都合で実験から席を外すわけにもいかず、「嗚呼今頃・・・( ´・ω・`)」と度々思いつつ、ハエ胚の入ったチューブで液替えを繰り返していくという一日でした。

機関車を追いかけて撮るとはそれなりに時間と労力を要するもので、結局最後に535号機を見たのは昨年の夏、通称「米タン」にEF64-1000の原色が充当された際、タキを牽き4070レとして上って来たのを八丁畷でとらえた時となったわけです。535号機に限らず、他の機関車についてもまだ全然と言って良いほど十分撮り切れていませんので、随分と未練が残るところであります( ´・ω・`)

さらば535号機。

写真:鶴見線103系@武蔵中原

静かに発車を待つ。

709文字

コメントをみる |

嗚呼遂にこの時がやって来てしまった。

・ゼミ

とその前に、今日も朝からゼミでした。内容はというと、3rdゲル抽出。昨日のPCR産物をふんだんに流すという特殊な抽出です。

ゲルは泳動漕の幅いっぱいにまで渡る大きなものを使用し、12レーン分を一気に流します。で、ゲルを切り出して溶かし、これを洗浄するあたりまではいつも通りの工程を踏むのですが、最後の抽出の段階だけ6つのカラムを用いて濃縮に濃縮を重ねるという特殊な作業となります。さらに、一度抽出の終わったカラムにも遠心処理を施すという徹底ぶりで、それほど今回のゲル抽出では産物が多く取れなければならない模様。確認の泳動は次回に回すことになりましたが、無事結果が出てると嬉しいですね。

終わってみれば既に15時・・・結局普段と変わらない時刻( ´・ω・`) ●岡に傘を取りに行き、帰宅後はピアノや某会などを行い、そして再び家を出る時刻がやって来たわけです。

・@新子安

ダイヤ改正を明日に控えた今宵、東京と大阪を結ぶ寝台急行銀河号はいよいよその最後の発車を迎えることとなりました。半世紀以上もの長い歴史に幕を下ろすこのラストラン、何処で見送ろうか色々思案したところ、結局、走り去ってゆくその姿を途中駅から静かに見納めとすることにしました。拍手喝采歓声入り乱れる始発の東京駅ホームでその時を過ごすというのも捨てがたかったのですが、ラストランをひっそり眺め送るというというのも悪くありませんでしたので。

新子安に着いてみると23時過ぎ。あと20分ほどで銀河はやって来ます。新子安を選んだのはアウトカーブがあるからというごく単純な理由からですが、暗いながらもとりあえず写真に挑んでみることにしました。天候はといえば風雨がそれなりで、結構吹きつけてきます。嗚呼空は泣いている( ´・ω・`)

下りの普通列車で練習とも言えないような練習を行うと、いよいよ通過時刻。EF65 1114号機がヘッドライトを輝かせ、雨を切って疾走してきました。大阪行急行銀河号、最終列車であります。

あっという間に脇を駆け抜けていくブルーの車体。汽笛こそ聞こえませんでしたが、「銀河」のテールマークを掲げて物寂しげに首都圏に訣別するその姿、まるで何とも形容しがたい寂寥たる思いがじわじわと心に湧き上がってくるよう。さらば、銀河。

東京口のブルトレは、残すところ富士・はやぶさのみ。

・帰路

深夜バスというのは独特の乗車感があって面白いですね。家に戻って来たのは3時間後の午前1時でした。今頃は東田子の浦あたりでしょうか。

写真:急行銀河@新子安

最終行路。

1163文字

・ゼミ

とその前に、今日も朝からゼミでした。内容はというと、3rdゲル抽出。昨日のPCR産物をふんだんに流すという特殊な抽出です。

ゲルは泳動漕の幅いっぱいにまで渡る大きなものを使用し、12レーン分を一気に流します。で、ゲルを切り出して溶かし、これを洗浄するあたりまではいつも通りの工程を踏むのですが、最後の抽出の段階だけ6つのカラムを用いて濃縮に濃縮を重ねるという特殊な作業となります。さらに、一度抽出の終わったカラムにも遠心処理を施すという徹底ぶりで、それほど今回のゲル抽出では産物が多く取れなければならない模様。確認の泳動は次回に回すことになりましたが、無事結果が出てると嬉しいですね。

終わってみれば既に15時・・・結局普段と変わらない時刻( ´・ω・`) ●岡に傘を取りに行き、帰宅後はピアノや某会などを行い、そして再び家を出る時刻がやって来たわけです。

・@新子安

ダイヤ改正を明日に控えた今宵、東京と大阪を結ぶ寝台急行銀河号はいよいよその最後の発車を迎えることとなりました。半世紀以上もの長い歴史に幕を下ろすこのラストラン、何処で見送ろうか色々思案したところ、結局、走り去ってゆくその姿を途中駅から静かに見納めとすることにしました。拍手喝采歓声入り乱れる始発の東京駅ホームでその時を過ごすというのも捨てがたかったのですが、ラストランをひっそり眺め送るというというのも悪くありませんでしたので。

新子安に着いてみると23時過ぎ。あと20分ほどで銀河はやって来ます。新子安を選んだのはアウトカーブがあるからというごく単純な理由からですが、暗いながらもとりあえず写真に挑んでみることにしました。天候はといえば風雨がそれなりで、結構吹きつけてきます。嗚呼空は泣いている( ´・ω・`)

下りの普通列車で練習とも言えないような練習を行うと、いよいよ通過時刻。EF65 1114号機がヘッドライトを輝かせ、雨を切って疾走してきました。大阪行急行銀河号、最終列車であります。

あっという間に脇を駆け抜けていくブルーの車体。汽笛こそ聞こえませんでしたが、「銀河」のテールマークを掲げて物寂しげに首都圏に訣別するその姿、まるで何とも形容しがたい寂寥たる思いがじわじわと心に湧き上がってくるよう。さらば、銀河。

東京口のブルトレは、残すところ富士・はやぶさのみ。

・帰路

深夜バスというのは独特の乗車感があって面白いですね。家に戻って来たのは3時間後の午前1時でした。今頃は東田子の浦あたりでしょうか。

写真:急行銀河@新子安

最終行路。

1163文字

無事に特急日本海と583系団臨を撮影し終えたならば、あとは帰京の途につくのみ。そして、じわじわとみなぎって来るこの幸福感は何にも換え難いものがありますね( ´∀`) さて、とりあえず酒田に出ないと土・日きっぷの範囲内には戻れませんので、次にやってくる上り普通列車に乗車することになるわけです。

数分後に次の遊佐駅に停車。すぐに発車かと思いきや、対向する貨物列車の到着を待ってからでないと出発できないとのことで、ここで15分ほど停車することになりました。反対方向から来たのは、EF510-3率いるコンテナ列車。羽越本線には敦賀区のEF81しか入らないものだと思っていたので、新鋭のEF510の姿を目にしていささか驚きました。そして、列車は運転を再開。

そして終着の酒田には、定刻より28分遅れて9時18分に到着。ダイヤ通りならば、この列車は酒田8時53分発の新潟行特急いなほ6号に接続できることになっているのですが、車掌の放送によれば連絡待ちはならなかったとのこと。私はもともと陸羽西線で内陸へ入るつもりだったので良かったのですが、特にこの季節にあっては、短時間の乗換えを含んだ行程を安易に組むというのは極力避けた方が良さそうですね。

ほとんどの区間が最上川と並行して走り、新庄と余目、酒田を結ぶ陸羽西線は山形県の内陸と沿岸を短絡する路線として重要な役割を担っているといえそうです。そして、快速列車が1日1往復設定されていますが、酒田〜新庄間55.2kmを50分で走破する上りの最上川2号の表定速度が毎時66.2kmとかなり速いことに気が付いてみたり。酒田を発車した列車は余目から陸羽西線に入り、山奥へ分け入っていきます。高屋を過ぎて古口へ至る辺りまで意識が朦朧としていました。巻き上げられた雪が車窓を覆って一面が真っ白に見える中、軽快な気動車のエンジン音に揺られてうとうとしていたわけです。そして特にこれといった印象も無いまま、あっという間に終点の新庄に到着したのでした。

当初は自由席でも構わないかと思っていたのですが、あまりの混雑ぶりに閉口したので、急いで窓口で指定を取って来ました。ついでに「牛めし」なる駅弁を買って、車窓の雪景色を楽しみながら、山形までのゆったりとしたひと時を過ごしたわけです。

意識がはっきりしていたのは辛うじて山寺まで。気がつけば既に国見に到着していたわけです( ´・ω・`) 実に50分ほども爆睡していたわけですか。仙山線のハイライトといえば峠越えとなる面白山トンネルの付近でしょうが、何も記憶に残っていないとは虚しいですね。近郊区間となって車内には人も多くなり、間もなく列車は定刻に仙台に到着。あたかもワープしてしまったかのような感覚です。

新幹線というのは実に速いもので、1時間半足らずで大宮に着いてしまうとはなかなか感嘆するものです。気がつけば都会の喧噪の中に私は再び戻ってきていて、要するに急に日常に引き戻されたような感覚がわいて来ます。その後は湘南新宿ラインに乗り換え、渋谷からいつもの田園都市線で家路についたのでした。こうもあっという間に帰って来てしまうと旅行の余韻に浸るというのがなかなか難しいのですが、明日からは早速学校もあることなので、今回はこの辺りで幕を引くことと致しましょう。

写真:583系団体臨時列車@吹浦〜女鹿

日本海を背に、雪煙を舞い上げて快走する583系。その姿の何と美しいことか。

2673文字

・吹浦843(+12)→酒田918(+28)吹浦駅に戻って待合室に入ると、着いた時とは打って変わって椅子には座布団が敷かれ、ストーブには火が入り、そして窓口には委託業務を引き受ける係の方がいらっしゃっいました。また室内は次の列車を待つ10人弱の人たちでそこそこの賑わいぶり。鳥海山の裾野、日本海沿岸の小さな駅であることには変わりありませんが、地域社会がここにこうして根ざしているわけです。さて、放送によれば酒田行の普通列車は10分ほど遅れて運転している模様。結局、定刻より12分遅れでやって来ました。

羽越本線 クハ700-8

数分後に次の遊佐駅に停車。すぐに発車かと思いきや、対向する貨物列車の到着を待ってからでないと出発できないとのことで、ここで15分ほど停車することになりました。反対方向から来たのは、EF510-3率いるコンテナ列車。羽越本線には敦賀区のEF81しか入らないものだと思っていたので、新鋭のEF510の姿を目にしていささか驚きました。そして、列車は運転を再開。

そして終着の酒田には、定刻より28分遅れて9時18分に到着。ダイヤ通りならば、この列車は酒田8時53分発の新潟行特急いなほ6号に接続できることになっているのですが、車掌の放送によれば連絡待ちはならなかったとのこと。私はもともと陸羽西線で内陸へ入るつもりだったので良かったのですが、特にこの季節にあっては、短時間の乗換えを含んだ行程を安易に組むというのは極力避けた方が良さそうですね。

・酒田947→新庄1104(+9)30分ほど余裕があったので、待合室でレインコートとスパッツを脱いで準備を整えれば、丁度良い時分。着いた時には雪は止んで日が照っていたのですが、ふと空を見てみると再び軽い吹雪になっていました。本当に天気が変わりやすいですね。さて、これから新庄へと向かいます。陸羽西線の直通列車は、1番線を切り欠いて設けられた0番線からの発車。雪の中、専用塗装のキハ110系が佇んでいました。

羽越本線・陸羽西線 キハ111-216

ほとんどの区間が最上川と並行して走り、新庄と余目、酒田を結ぶ陸羽西線は山形県の内陸と沿岸を短絡する路線として重要な役割を担っているといえそうです。そして、快速列車が1日1往復設定されていますが、酒田〜新庄間55.2kmを50分で走破する上りの最上川2号の表定速度が毎時66.2kmとかなり速いことに気が付いてみたり。酒田を発車した列車は余目から陸羽西線に入り、山奥へ分け入っていきます。高屋を過ぎて古口へ至る辺りまで意識が朦朧としていました。巻き上げられた雪が車窓を覆って一面が真っ白に見える中、軽快な気動車のエンジン音に揺られてうとうとしていたわけです。そして特にこれといった印象も無いまま、あっという間に終点の新庄に到着したのでした。

・新庄1114→山形1204ここからは2通りの経路があって、1つは陸羽東線を古川、ないし小牛田まで乗り継ぐというものだったのですが、残念ながら大雪のために新庄と鳴子温泉の間で運転を見合わせているようなので、奥羽本線で南下することにします。土・日きっぷの御陰で気兼ねなく新幹線を利用できるのは嬉しいですね。

山形新幹線つばさ114号 E329-1002

当初は自由席でも構わないかと思っていたのですが、あまりの混雑ぶりに閉口したので、急いで窓口で指定を取って来ました。ついでに「牛めし」なる駅弁を買って、車窓の雪景色を楽しみながら、山形までのゆったりとしたひと時を過ごしたわけです。

・山形1224→仙台1345当初の行程では米沢まで行き、国鉄色車両がやって来ること期待して駅周辺で米坂線の撮影でもしようかと思っていたのですが、今日のA1運用は52+47の新潟色コンビの充当だと分かったので、若干残念ではあるものの、ここは乗り潰しも兼ねて仙山線経由で帰京することに決めました。ホームに停まっていたのは721系。E231系を彷彿させる硬い椅子に腰かけると、まもなく発車となりました。

仙山線 クハE720-12

意識がはっきりしていたのは辛うじて山寺まで。気がつけば既に国見に到着していたわけです( ´・ω・`) 実に50分ほども爆睡していたわけですか。仙山線のハイライトといえば峠越えとなる面白山トンネルの付近でしょうが、何も記憶に残っていないとは虚しいですね。近郊区間となって車内には人も多くなり、間もなく列車は定刻に仙台に到着。あたかもワープしてしまったかのような感覚です。

・仙台1426→大宮1542中途半端な時間ゆえに仙台では特にすることも無く、40分ほど後のはやてで帰京することになりました。全車指定席とのことなので窓口にて手配。指定席が4回まで取れるというのも土・日きっぷの強みでしょう。

東北新幹線はやて16号 車番失念

新幹線というのは実に速いもので、1時間半足らずで大宮に着いてしまうとはなかなか感嘆するものです。気がつけば都会の喧噪の中に私は再び戻ってきていて、要するに急に日常に引き戻されたような感覚がわいて来ます。その後は湘南新宿ラインに乗り換え、渋谷からいつもの田園都市線で家路についたのでした。こうもあっという間に帰って来てしまうと旅行の余韻に浸るというのがなかなか難しいのですが、明日からは早速学校もあることなので、今回はこの辺りで幕を引くことと致しましょう。

写真:583系団体臨時列車@吹浦〜女鹿

日本海を背に、雪煙を舞い上げて快走する583系。その姿の何と美しいことか。

2673文字

コメントをみる |

雪辱はまだ果たされたわけではない。

だからこそ私は行くのである。

今宵、厳冬の日本海へ。

乗り込んだのはゴロンとシートの車両。通常の開放B寝台から枕や布団などのリネン類を取り払ったサービスですが、扱い上は特急の指定席と同様です。ということは、土・日きっぷ、すなわち、特に中高生にとってみれば、9000円で北東北を除くJR東日本会社線の新幹線と特急が土日に乗り放題という、実に御得な切符を以てして、ただの指定席にしては抜群に快適なこの「座席」を利用することができるというわけです。本当は下段が希望だったのですが、なにぶん今回の旅行は準備が急ごしらえでしたので、上段寝台です。しかしそれでも今晩は満席といいますから、やはりゴロンとシートは格段に人気が高いと言って差し支えないでしょう。

で、梯子を登った高さに据えられた上段は、思いのほか快適な空間。車窓こそ無いものの、感心したのは通路上部に荷物置き場のスペースが設けられていることで、この点においては圧倒的に下段を凌いでいると思われます。カーテンを周りに引いてしまうと寝る分には全く問題無く、上り下りに若干難儀することを除けば下段と大差ありません。そういうわけでなかなか斬新な上段寝台の体験です。

荷物を置いてからホームに出て、軽く撮影。今晩の牽引機はEF81 137号機。のんびり撮っているともう丁度良い時分になっていたので、客車に戻りました。やがて扉が閉まり、それからしばらくしてからやって来るのは、あの振動。前にも書いた気がしますが、私はこの瞬間が大変に好きです。ゆっくりと、着実に速度を増していき、夜の上野駅を後にする青森行特急あけぼの。その長旅は今ここに始まったわけです。夜行列車での旅立ちとは、何にもまして旅情あふれるもの( ´∀`)

歯を磨き、顔を洗うと、あとは列車の心地よい振動に身を任せ、日付の変わる頃まで所在無い時間を過ごすのみ。減光された通路で補助椅子に腰かけ、流れていく夜の車窓に目をやるのもまた一興。見ると、高崎線本庄の辺りを走っているようです。あけぼのはもともと奥羽本線回りで上野と青森を結んできた伝統の東北夜行ですが、山形新幹線の開通・延伸に伴って経路変更を繰り返し、現在の上越線・羽越本線回りのルートを確立した経緯があります。それでもなお、上野と青森を結ぶ夜行列車として孤塁を守っているわけですから、今後も永く走り続けてほしいものです。

高崎が近づく頃になると寝台に戻って、「熱情」に聴き入りつつ、明日の撮影地の予習をしたりオーラルのセリフを覚えたりしながらゆったりとした宵を過ごし、そしてちょうど日付が変わった頃、眠りにつきました。

目が覚めてみると4時40分。私にしては珍しく、アラームで起きることが出来ました。酒田着は5時4分だったはずですから、丁度良い時刻です。車窓に目をやると、どうやら列車はある駅に停車した模様。見ると、鶴岡でした。ということは15分ほど遅れて運転しているようです。何しろ外はかなり吹雪いていましたから、遅れるのも無理はないでしょう。荷物の支度を整え、未明の銀世界を映す車窓に見入っていると、まもなく酒田に到着となりました。

スパッツを装着し、時刻も丁度良くなったので、ホームへ。大館行の普通列車に乗車します。乗客はまばらで、暗闇の吹雪の中列車は発車。本楯、南鳥海、遊佐と停まっていき、その次の吹浦という駅で降ります。空はほんのうっすらと青くなってきました。しかし依然粉雪が吹き付ける中、雪に覆われた吹浦駅のホームに降り立ったのは私一人。やがて列車は赤い尾灯を残像にして、駅を去って行ったのでした。そして訪れた静寂。

駅前の道を左に、吹浦の集落の中を進んでいきます。既に雪かきを始められている方が何人かいらっしゃいました。本当に御苦労様です。やがて急な坂道に差し掛かりますが、駅から歩き続けること約15分、ここを越えると目の前には壮大な景色が展開します。青い鉛色を湛えた日本海、押し寄せては真っ白に砕け散っていく波、寂寞たる沿岸の表情、水平線の彼方まで連なっていく銀世界の陸地・・・これら全てが、厳冬の日本海を物語っていたわけです。この茫漠さに甚く魅せられたとでも言うのか、とにかく心を打たれましたね。小道に積もった粉雪はまだまっさらといった感じで、これらを散らし、足跡を刻んでいきながら、左側にこの壮観な光景を俯瞰しつつ、線路の走る海岸沿いへと降りていきます。海から吹きつける風こそ冷たいものの、先ほどまでの吹雪は止み、雲の間にはわずかの隙。朝日を受けているのでしょう、その裏側はうっすらと橙色を帯びていました。Every cloud has a silver lining. とは良く言ったものです。

坂道を下っていくとやがて湯ノ田という場所に出るので、ここで踏切を渡って並走する国道に出ます。345号線という道路で、めったに車は通りません。新潟と青森を結ぶ幹線国道の7号線は、もう少し陸地側に入ったところに通っているようです。あとはこの国道を北上するのみで、左手に一層近くなった日本海を見つつ、東側にゆるやかなカーブを切れば、目的地の鳥崎に到着です。ここまで吹浦駅から約3kmあまり。早歩きで来たので所要は30分ほどでした。

踏切を渡って少し陸側に坂道を登れば、丘の斜面に入る小道があります。既に先客の方々が4名いらっしゃいました。やはり皆さんも特急日本海を撮りに来られたようです。もう少し頑張って斜面にかじりつくと、一段上がった所からS字カーブの線路を見渡せる場所にたどり着いたので、私はそこでカメラを構えることにしました。ここは昔から有名な撮影地として知られていますが、いくら定番とはいえど定番が定番であり続けるためにはそれ自体がいわば不朽の魅力を兼ね備えた撮影地でなければならないはずです。ここは日本海をバックにして羽越本線の列車を狙うことが出来る格好のポイントで、特に今日などにあっては厳冬の日本海そのものといった感じの表情が素直に画面に表れてきそうです( ´∀`)

日本海をバックに特急日本海を撮る・・・これこそが念願だったのでした。来る3月改正では残念なことに特急日本海は1往復体制へと減便されることとなり、撮る側にしてみれば良い時間帯を走る日本海3号は過去のものへとなりつつあります。昨秋はここを訪れようと思うも風邪を引いてしまったり、あるいは相次ぐ数々の自然災害などなど、なにぶん遠方ということもあって特急日本海の撮影に関して私はとことん運が回って来なかった感が有るのですが、昨年末の新疋田で悔いを晴らして以来、日本海バックの特急日本海、私はこれにこだわってきたのです。そして、いよいよ雪辱の時というわけです。

先ほどから天候は不安定で、曇ったり、吹雪いたり、晴れ間がのぞいたり。3分先の空模様が読めない状況です。下り、上り共に701系の普通列車が通過して行った後は、いよいよ本命の日本海。やがて鳴り響いた踏切の警報音。これぞ戦慄。やがてS字カーブの奥から姿を現した特急日本海3号、牽引機はトワイライト色を纏ったEF81、連なる9両の客車はすっかり雪化粧。列車は美しくカーブを切りながら、線路際に積もった粉雪を巻き上げて、雪煙の中を駆け抜けてきました。荒波の押し寄せる日本海を背に、走り去っていく特急日本海、その雄姿に夢中になってシャッターを切ったのでした(729通過)。

願わくば、機関車は本来のローズピンク色であって欲しかったところですが、とはいえ、ひとまずこれにてようやく心の方が一段落したように思っています。

日本海の通過後は、後続でやって来る583系秋田車の団体臨時列車も撮影します。わずか1時間足らずの撮影ですが何とも充実していて嬉しいですね。同じくして雪煙を舞い上げながら、日本海を背に駆け抜けてきた583系の姿に、私は酔い痴れてしまったのでした(755通過)。

そうして撮影は終了と相成りました。御一緒した皆様、お疲れ様でした。急いで片付けて吹浦駅に引き返すとします。ここは隣の女鹿駅の方が断然近いのですが、こちらは1日3本程度しか普通列車が停車しないために、仕方無いというわけです。ところが来た道を戻っていたところ、実に有難いことに御一緒した方の一人が声をかけて下さり、車に乗せて下さるとおっしゃいます。折角ですから御言葉に甘えて、吹浦駅まで乗せて頂くことになりました。鶴岡から来た方とのことで、毎週末撮影にいらっしゃているようです。そして駅には数分で到着。本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げますm(_ _)m

日はすっかり昇り、晴れ間がのぞいていました。

写真:特急日本海@吹浦〜女鹿

日本海を横目に、厳冬の羽越本線を駆け抜けてゆく。

4537文字

だからこそ私は行くのである。

今宵、厳冬の日本海へ。

・上野2145→酒田519(+15)21時を過ぎた上野駅は未だに多くの人が行き交っていましたが、長距離列車の多く発着する地下コンコースともなれば話は別で、13番線には次に入って来る青森行の特急列車を待つ人々が立っているのみ。そしてその列車こそ、今晩乗ることになる特急あけぼの号だったわけです。寒い構内で待つことしばし、まもなく尾久方から推進運転で列車が入線してきました。いよいよ旅の始まりであります。

特急あけぼの オハネフ24 19

乗り込んだのはゴロンとシートの車両。通常の開放B寝台から枕や布団などのリネン類を取り払ったサービスですが、扱い上は特急の指定席と同様です。ということは、土・日きっぷ、すなわち、特に中高生にとってみれば、9000円で北東北を除くJR東日本会社線の新幹線と特急が土日に乗り放題という、実に御得な切符を以てして、ただの指定席にしては抜群に快適なこの「座席」を利用することができるというわけです。本当は下段が希望だったのですが、なにぶん今回の旅行は準備が急ごしらえでしたので、上段寝台です。しかしそれでも今晩は満席といいますから、やはりゴロンとシートは格段に人気が高いと言って差し支えないでしょう。

で、梯子を登った高さに据えられた上段は、思いのほか快適な空間。車窓こそ無いものの、感心したのは通路上部に荷物置き場のスペースが設けられていることで、この点においては圧倒的に下段を凌いでいると思われます。カーテンを周りに引いてしまうと寝る分には全く問題無く、上り下りに若干難儀することを除けば下段と大差ありません。そういうわけでなかなか斬新な上段寝台の体験です。

荷物を置いてからホームに出て、軽く撮影。今晩の牽引機はEF81 137号機。のんびり撮っているともう丁度良い時分になっていたので、客車に戻りました。やがて扉が閉まり、それからしばらくしてからやって来るのは、あの振動。前にも書いた気がしますが、私はこの瞬間が大変に好きです。ゆっくりと、着実に速度を増していき、夜の上野駅を後にする青森行特急あけぼの。その長旅は今ここに始まったわけです。夜行列車での旅立ちとは、何にもまして旅情あふれるもの( ´∀`)

歯を磨き、顔を洗うと、あとは列車の心地よい振動に身を任せ、日付の変わる頃まで所在無い時間を過ごすのみ。減光された通路で補助椅子に腰かけ、流れていく夜の車窓に目をやるのもまた一興。見ると、高崎線本庄の辺りを走っているようです。あけぼのはもともと奥羽本線回りで上野と青森を結んできた伝統の東北夜行ですが、山形新幹線の開通・延伸に伴って経路変更を繰り返し、現在の上越線・羽越本線回りのルートを確立した経緯があります。それでもなお、上野と青森を結ぶ夜行列車として孤塁を守っているわけですから、今後も永く走り続けてほしいものです。

高崎が近づく頃になると寝台に戻って、「熱情」に聴き入りつつ、明日の撮影地の予習をしたりオーラルのセリフを覚えたりしながらゆったりとした宵を過ごし、そしてちょうど日付が変わった頃、眠りにつきました。

目が覚めてみると4時40分。私にしては珍しく、アラームで起きることが出来ました。酒田着は5時4分だったはずですから、丁度良い時刻です。車窓に目をやると、どうやら列車はある駅に停車した模様。見ると、鶴岡でした。ということは15分ほど遅れて運転しているようです。何しろ外はかなり吹雪いていましたから、遅れるのも無理はないでしょう。荷物の支度を整え、未明の銀世界を映す車窓に見入っていると、まもなく酒田に到着となりました。

・酒田548→吹浦606降り立った酒田駅は真冬の寒さ。舞い上げた粉雪で一面の雪化粧を纏った特急あけぼのは、わずかの停車時間の後、青森へ向け発車していきました。私は改札を出ると、ひとまず待合室にて休憩。酒田駅・・・嗚呼懐かしいですね。見たところ3年前と変わっていません。特急いなほ13号に乗ったは良いが、終着のこの駅まで寝過してしまったあの日の夜。あつみ温泉で折り返して乗る予定だった上野行のあけぼのは既に行ってしまい、この待合室で時刻表の羽越本線のページを絶望的な眼差しで眺めながら、大阪行日本海4号が発車していくのをただ呆然と見つめるだけだったあの日の夜。土・日きっぷの期限も切れて、予備費もろくに持たないまま駅前で途方に暮れたあの日の夜。そしてそこにやって来た2人の優しい巡査氏・・・今となっては想い出であります( ´∀`)

羽越本線 クモハ701-4

スパッツを装着し、時刻も丁度良くなったので、ホームへ。大館行の普通列車に乗車します。乗客はまばらで、暗闇の吹雪の中列車は発車。本楯、南鳥海、遊佐と停まっていき、その次の吹浦という駅で降ります。空はほんのうっすらと青くなってきました。しかし依然粉雪が吹き付ける中、雪に覆われた吹浦駅のホームに降り立ったのは私一人。やがて列車は赤い尾灯を残像にして、駅を去って行ったのでした。そして訪れた静寂。

・@吹浦〜女鹿ひとまず待合室で落ち着くとします。なかなか吹雪が激しいので、レインコートも着ることにしました。ちなみにこのレインコート、たたむとそこそこコンパクトな袋に収まって、しかもそれがゴロンとシートでは丁度良い枕代わりになるという優れもの。色々ともたもたしていたら既に到着から20分あまりが経過。外を見れば先ほどよりは辺りはずいぶんと明るくなり、吹雪も収まって来たことなので、いざ目的の撮影地へ。

駅前の道を左に、吹浦の集落の中を進んでいきます。既に雪かきを始められている方が何人かいらっしゃいました。本当に御苦労様です。やがて急な坂道に差し掛かりますが、駅から歩き続けること約15分、ここを越えると目の前には壮大な景色が展開します。青い鉛色を湛えた日本海、押し寄せては真っ白に砕け散っていく波、寂寞たる沿岸の表情、水平線の彼方まで連なっていく銀世界の陸地・・・これら全てが、厳冬の日本海を物語っていたわけです。この茫漠さに甚く魅せられたとでも言うのか、とにかく心を打たれましたね。小道に積もった粉雪はまだまっさらといった感じで、これらを散らし、足跡を刻んでいきながら、左側にこの壮観な光景を俯瞰しつつ、線路の走る海岸沿いへと降りていきます。海から吹きつける風こそ冷たいものの、先ほどまでの吹雪は止み、雲の間にはわずかの隙。朝日を受けているのでしょう、その裏側はうっすらと橙色を帯びていました。Every cloud has a silver lining. とは良く言ったものです。

坂道を下っていくとやがて湯ノ田という場所に出るので、ここで踏切を渡って並走する国道に出ます。345号線という道路で、めったに車は通りません。新潟と青森を結ぶ幹線国道の7号線は、もう少し陸地側に入ったところに通っているようです。あとはこの国道を北上するのみで、左手に一層近くなった日本海を見つつ、東側にゆるやかなカーブを切れば、目的地の鳥崎に到着です。ここまで吹浦駅から約3kmあまり。早歩きで来たので所要は30分ほどでした。

踏切を渡って少し陸側に坂道を登れば、丘の斜面に入る小道があります。既に先客の方々が4名いらっしゃいました。やはり皆さんも特急日本海を撮りに来られたようです。もう少し頑張って斜面にかじりつくと、一段上がった所からS字カーブの線路を見渡せる場所にたどり着いたので、私はそこでカメラを構えることにしました。ここは昔から有名な撮影地として知られていますが、いくら定番とはいえど定番が定番であり続けるためにはそれ自体がいわば不朽の魅力を兼ね備えた撮影地でなければならないはずです。ここは日本海をバックにして羽越本線の列車を狙うことが出来る格好のポイントで、特に今日などにあっては厳冬の日本海そのものといった感じの表情が素直に画面に表れてきそうです( ´∀`)

日本海をバックに特急日本海を撮る・・・これこそが念願だったのでした。来る3月改正では残念なことに特急日本海は1往復体制へと減便されることとなり、撮る側にしてみれば良い時間帯を走る日本海3号は過去のものへとなりつつあります。昨秋はここを訪れようと思うも風邪を引いてしまったり、あるいは相次ぐ数々の自然災害などなど、なにぶん遠方ということもあって特急日本海の撮影に関して私はとことん運が回って来なかった感が有るのですが、昨年末の新疋田で悔いを晴らして以来、日本海バックの特急日本海、私はこれにこだわってきたのです。そして、いよいよ雪辱の時というわけです。

先ほどから天候は不安定で、曇ったり、吹雪いたり、晴れ間がのぞいたり。3分先の空模様が読めない状況です。下り、上り共に701系の普通列車が通過して行った後は、いよいよ本命の日本海。やがて鳴り響いた踏切の警報音。これぞ戦慄。やがてS字カーブの奥から姿を現した特急日本海3号、牽引機はトワイライト色を纏ったEF81、連なる9両の客車はすっかり雪化粧。列車は美しくカーブを切りながら、線路際に積もった粉雪を巻き上げて、雪煙の中を駆け抜けてきました。荒波の押し寄せる日本海を背に、走り去っていく特急日本海、その雄姿に夢中になってシャッターを切ったのでした(729通過)。

願わくば、機関車は本来のローズピンク色であって欲しかったところですが、とはいえ、ひとまずこれにてようやく心の方が一段落したように思っています。

日本海の通過後は、後続でやって来る583系秋田車の団体臨時列車も撮影します。わずか1時間足らずの撮影ですが何とも充実していて嬉しいですね。同じくして雪煙を舞い上げながら、日本海を背に駆け抜けてきた583系の姿に、私は酔い痴れてしまったのでした(755通過)。

そうして撮影は終了と相成りました。御一緒した皆様、お疲れ様でした。急いで片付けて吹浦駅に引き返すとします。ここは隣の女鹿駅の方が断然近いのですが、こちらは1日3本程度しか普通列車が停車しないために、仕方無いというわけです。ところが来た道を戻っていたところ、実に有難いことに御一緒した方の一人が声をかけて下さり、車に乗せて下さるとおっしゃいます。折角ですから御言葉に甘えて、吹浦駅まで乗せて頂くことになりました。鶴岡から来た方とのことで、毎週末撮影にいらっしゃているようです。そして駅には数分で到着。本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げますm(_ _)m

日はすっかり昇り、晴れ間がのぞいていました。

写真:特急日本海@吹浦〜女鹿

日本海を横目に、厳冬の羽越本線を駆け抜けてゆく。

4537文字

例によって昨晩は雪が降りました。で、翌朝の雪晴れを期待しつつ私は眠りに落ちたわけです。そして今朝は珍しくアラームに気が付いたので、起きてみると予定通りの6時40分。これは行けそうですね。特急富士・はやぶさを迎え撃つには十分間に合います。そう思いながら軽く朝食と支度を済ませると7時半。

ここでふと運行情報を見てみたところ、昨晩遅くに広島界隈で人身事故があったらしく、列車は未だその遅れを引きずりながら1時間あまり遅れて走っていることが発覚。というわけで●岡を微妙にやってから遅めに家を出発と相成りました。外へ出てみれば、銀世界とは言わないまでも案の定の雪景色。

・@東戸塚〜保土ヶ谷

市営地下鉄で横浜まで出てから、やって来たのはここ。というのも撮影地の下調べをしていたからに他ならないからですが、失望したことには、雪がほとんど残っていないorz 家を出た辺りはそんなことは無かったのですが、積雪状況というのは結構違ってくるものですね( ´・ω・`)

気を取り直して、撮影地へ。環状2号という道路が東海道本線を跨ぐところで、ちょうどその歩道から俯瞰気味に撮影できるとのことだったのですが・・・どういうわけか見当たらない( ´・ω・`) 散々歩き回ったのですが、どうも見当たらない。挙句の果てには、トンネルがくぐる山の中に入ることになりました。ここではプチ登山のような真似を延々と繰り返すも、予定していた構図には到底出会えそうになかったので、仕方なく南に続いていた細い山道をずっと下っていくと、なんとトンネル口を少し遠くに見据える、線路に面した区間に出てしまいました。

ここで初めて気がついたのです、実は私は大変な勘違いを犯していたのではないかと。もしかしたら今考えている撮影地は下り線の撮影地だったのではないかと。つまり、あのトンネルの向こう側、環状2号で私が歩いていたのと反対側の歩道からは、結局後追いになるとはいえ十分に撮れたのではないかと( ´・ω・`)

しかし、時既に遅し。間もなく列車はやって来るはずです。自分の愚かさにしばし打ちひしがれていたら、下りの特急踊り子をみすみす撮り逃してしまいました。さらに悪いことには、構図も何も決めないまま呆然と立っていたら、突如東戸塚方から富士・はやぶさが姿を現してしまったのです。大慌てで構えて撮るも、見事に撃沈。仕方ないので後追いを2枚ほど撮影して、何ともあっけなく本日の撮影は終了してしまったのでした(1102延通)。嗚呼これは凹む( ´・ω・`)

あまりに萎えたまま、駅前でラーメンを食べて、後は直帰しました。何ていうか、不毛な日曜日だったorz

写真:特急富士・はやぶさ@戸塚〜横浜

しかし実はあながち不毛だったわけでもなさそうです。実はこのトンネル、名前を清水谷戸トンネルというのですが、何でも現役最古の鉄道トンネルだそうで( ´∀`) 特に上り線の方は未だに逆U字型断面のレンガ張りという、何とも古典的な建築になっています。そういえばカメラを構えた場所の足元には、悲しくも台座から外れてしまって柵に立て掛けられている記念プレートがあったのを思い出しましたww 調べてみると、ちょうど保土ヶ谷区と戸塚区の境界にあたるこの場所は、最初に線路を敷設する際、大きな難所になったようです。そこで貫通したのがこのトンネルで、長い歴史を経て21世紀の今日に至るまで、大動脈の東海道本線を支える現役であり続けてきたというわけですね。

1520文字

ここでふと運行情報を見てみたところ、昨晩遅くに広島界隈で人身事故があったらしく、列車は未だその遅れを引きずりながら1時間あまり遅れて走っていることが発覚。というわけで●岡を微妙にやってから遅めに家を出発と相成りました。外へ出てみれば、銀世界とは言わないまでも案の定の雪景色。

・@東戸塚〜保土ヶ谷

市営地下鉄で横浜まで出てから、やって来たのはここ。というのも撮影地の下調べをしていたからに他ならないからですが、失望したことには、雪がほとんど残っていないorz 家を出た辺りはそんなことは無かったのですが、積雪状況というのは結構違ってくるものですね( ´・ω・`)

気を取り直して、撮影地へ。環状2号という道路が東海道本線を跨ぐところで、ちょうどその歩道から俯瞰気味に撮影できるとのことだったのですが・・・どういうわけか見当たらない( ´・ω・`) 散々歩き回ったのですが、どうも見当たらない。挙句の果てには、トンネルがくぐる山の中に入ることになりました。ここではプチ登山のような真似を延々と繰り返すも、予定していた構図には到底出会えそうになかったので、仕方なく南に続いていた細い山道をずっと下っていくと、なんとトンネル口を少し遠くに見据える、線路に面した区間に出てしまいました。

ここで初めて気がついたのです、実は私は大変な勘違いを犯していたのではないかと。もしかしたら今考えている撮影地は下り線の撮影地だったのではないかと。つまり、あのトンネルの向こう側、環状2号で私が歩いていたのと反対側の歩道からは、結局後追いになるとはいえ十分に撮れたのではないかと( ´・ω・`)

しかし、時既に遅し。間もなく列車はやって来るはずです。自分の愚かさにしばし打ちひしがれていたら、下りの特急踊り子をみすみす撮り逃してしまいました。さらに悪いことには、構図も何も決めないまま呆然と立っていたら、突如東戸塚方から富士・はやぶさが姿を現してしまったのです。大慌てで構えて撮るも、見事に撃沈。仕方ないので後追いを2枚ほど撮影して、何ともあっけなく本日の撮影は終了してしまったのでした(1102延通)。嗚呼これは凹む( ´・ω・`)

あまりに萎えたまま、駅前でラーメンを食べて、後は直帰しました。何ていうか、不毛な日曜日だったorz

写真:特急富士・はやぶさ@戸塚〜横浜

しかし実はあながち不毛だったわけでもなさそうです。実はこのトンネル、名前を清水谷戸トンネルというのですが、何でも現役最古の鉄道トンネルだそうで( ´∀`) 特に上り線の方は未だに逆U字型断面のレンガ張りという、何とも古典的な建築になっています。そういえばカメラを構えた場所の足元には、悲しくも台座から外れてしまって柵に立て掛けられている記念プレートがあったのを思い出しましたww 調べてみると、ちょうど保土ヶ谷区と戸塚区の境界にあたるこの場所は、最初に線路を敷設する際、大きな難所になったようです。そこで貫通したのがこのトンネルで、長い歴史を経て21世紀の今日に至るまで、大動脈の東海道本線を支える現役であり続けてきたというわけですね。

1520文字

コメントをみる |