夏の大糸線 Part 2

2009年8月22日 鉄道と旅行

さて、撮影地を移動する。

この駅で降りるのはこれで3回目である。最初の時はあまりの雨に閉口してしまったのであるが、幸いにも今回は天気に恵まれている。3月に訪れた外沢トンネル上の俯瞰撮影地に向かった。

ところがその途中、駅からまだほとんど離れないうちに、駐車場のようなスペースを見つけたので少し下りてみると、手前の小さな水田を絡めた構図をつくれることに気が付いた。ここは「柔軟な対応」の実践ということで、この位置で下り列車を狙ってみるとする。やがて現れた425Dは、夏らしい風景の中を駆け抜けてゆく。

この後は2時間近くも暇なのでとりあえず駅の待合室へ戻る。たまには本でも読んでみようと、春に買っておいて結局放置していた『思考の整理学』を開いてみる。色々の人が薦めるということで手にしたわけだが、たしかにこの本は、むろん全てではないけれども、共感する部分がなかなか大きい。抽象的だが的確な比喩も洗練されている。そしてあくまでそういった領域での議論にほぼ終始しているというのもミソ。個々の思考それ自体について考えているという本の性質上、そうならざるを得ないともいえる。あとは持参したゴム弓を適当に弯いてみたりする。待ち時間を有効に活用した感があって実に満足。さて、そろそろ列車が戻って来る。

北小谷駅のすぐ北側には下寺トンネルという短いトンネルがあり、次はここで上り列車を狙ってみるとする。いよいよ日も高くなり、光線は良好。鬱蒼たる木々の中にぽっかりと口を開いたトンネル、いかにも夏らしい。428Dの警笛がこだまする。やがて姿を現した国鉄色は、緑の世界に鮮烈なコントラストをもたらす。

その後は李平の集落まで歩く。地形図上では大した距離ではないように見えるが、実際に歩いてみると高低差が激しいため山道の登り下りを余儀なくされる。しかしながら坂を登り切った時の眺めは実に爽快で、広がる水田と青空は絵に描いたような高原の町を連想させる。吹き抜ける風もいくぶんか心地よい。折り返し427Dは、願わくば植物と絡めて撮影してみようと思っていたわけだが、集落を奥まで進んでいったところにはちょうどヒマワリとコスモスが咲いていたので、列車を背景に据えることにした。国鉄色に惹かれる理由の一つには、自然風景との一体感が挙げられよう。

汗が甚だしい。今回の撮影行には2リットルの水を用意して臨んだのだが、今までだけでもう半分以上飲んでしまった。太陽は南中時刻を過ぎたが、気温はいよいよこれからピークを迎える。とりあえず汗を流すべく、対岸の「道の駅小谷」まで赴き、温泉に浸かるとする。深山の湯というかけ流しの温泉で、実に快適であった。その後は昼食をとる。過酷な撮影行には嬉しい休息である。

北小谷周辺での撮影は、430Dで終了する。道の駅から国道を北上してしばらく行ったところから、李平集落を背景に進む列車を側面から捉えることができる。朱色の156号は豆粒のような姿で、大きな画面の中をゆっくりと進んでゆく。

写真

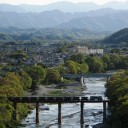

1枚目:夏の谷をゆくキハ52(@中土~北小谷)

2枚目:国鉄色が映える(@平岩~北小谷)

3枚目:ヒマワリとコスモス。夏も終盤(@北小谷~平岩)。

1714文字

平岩853 → 北小谷904国鉄色はその姿だけで絵になるから、入線なども丁寧に撮影してみる。これほどまでにそそられてしまうとは、この塗色の秘めた魅力たるや計り知れない。北小谷は隣の駅であるが、新潟と長野の県境をまたぐということもあって、10分以上を要する。轟音を上げながら長いトンネルを抜ければ、まもなく北小谷である。乗ったら撮れない、撮ったら乗れない。撮影行においてこれは当然の事実ではあるが、少なくともここ大糸線の国鉄色気動車は、乗るのもまた撮るのと同等かそれ以上の楽しみであることは間違いなかろう。何となれば、3両残された老兵キハ52、その最後の活躍の地である。

大糸線426D キハ52 115

この駅で降りるのはこれで3回目である。最初の時はあまりの雨に閉口してしまったのであるが、幸いにも今回は天気に恵まれている。3月に訪れた外沢トンネル上の俯瞰撮影地に向かった。

ところがその途中、駅からまだほとんど離れないうちに、駐車場のようなスペースを見つけたので少し下りてみると、手前の小さな水田を絡めた構図をつくれることに気が付いた。ここは「柔軟な対応」の実践ということで、この位置で下り列車を狙ってみるとする。やがて現れた425Dは、夏らしい風景の中を駆け抜けてゆく。

この後は2時間近くも暇なのでとりあえず駅の待合室へ戻る。たまには本でも読んでみようと、春に買っておいて結局放置していた『思考の整理学』を開いてみる。色々の人が薦めるということで手にしたわけだが、たしかにこの本は、むろん全てではないけれども、共感する部分がなかなか大きい。抽象的だが的確な比喩も洗練されている。そしてあくまでそういった領域での議論にほぼ終始しているというのもミソ。個々の思考それ自体について考えているという本の性質上、そうならざるを得ないともいえる。あとは持参したゴム弓を適当に弯いてみたりする。待ち時間を有効に活用した感があって実に満足。さて、そろそろ列車が戻って来る。

北小谷駅のすぐ北側には下寺トンネルという短いトンネルがあり、次はここで上り列車を狙ってみるとする。いよいよ日も高くなり、光線は良好。鬱蒼たる木々の中にぽっかりと口を開いたトンネル、いかにも夏らしい。428Dの警笛がこだまする。やがて姿を現した国鉄色は、緑の世界に鮮烈なコントラストをもたらす。

その後は李平の集落まで歩く。地形図上では大した距離ではないように見えるが、実際に歩いてみると高低差が激しいため山道の登り下りを余儀なくされる。しかしながら坂を登り切った時の眺めは実に爽快で、広がる水田と青空は絵に描いたような高原の町を連想させる。吹き抜ける風もいくぶんか心地よい。折り返し427Dは、願わくば植物と絡めて撮影してみようと思っていたわけだが、集落を奥まで進んでいったところにはちょうどヒマワリとコスモスが咲いていたので、列車を背景に据えることにした。国鉄色に惹かれる理由の一つには、自然風景との一体感が挙げられよう。

汗が甚だしい。今回の撮影行には2リットルの水を用意して臨んだのだが、今までだけでもう半分以上飲んでしまった。太陽は南中時刻を過ぎたが、気温はいよいよこれからピークを迎える。とりあえず汗を流すべく、対岸の「道の駅小谷」まで赴き、温泉に浸かるとする。深山の湯というかけ流しの温泉で、実に快適であった。その後は昼食をとる。過酷な撮影行には嬉しい休息である。

北小谷周辺での撮影は、430Dで終了する。道の駅から国道を北上してしばらく行ったところから、李平集落を背景に進む列車を側面から捉えることができる。朱色の156号は豆粒のような姿で、大きな画面の中をゆっくりと進んでゆく。

写真

1枚目:夏の谷をゆくキハ52(@中土~北小谷)

2枚目:国鉄色が映える(@平岩~北小谷)

3枚目:ヒマワリとコスモス。夏も終盤(@北小谷~平岩)。

1714文字

夏の大糸線 Part 1

2009年8月22日 鉄道と旅行 コメント (2)

空は刻々と白んできたが、やや曇っているようである。EF81やEF510率いる早朝の北陸本線の貨物列車群が続々と糸魚川を通過してゆく。能登で到着してから大糸線の始発列車に乗るまでの1時間20分あまりの間に、上下合わせて6本もの列車が過ぎ去っていった。大幹線としての日本海縦貫線の姿を垣間見る。

駅を出てすぐの橋梁のたもとへ向かう。徒歩40秒程度。これほど手軽な撮影地というのも珍しい。列車移動の撮影行には最適。420Dのすぐ後を追ってくる424Dをここで撮影する。背景の山は綿菓子のように霧を中腹に冠っている。山間部なのでまだ日は差してこない。静謐な朝の空気を破るのは、谷にこだまする列車の警笛。程なくして、424Dは現れる。

橋梁をくぐって姫川を渡って対岸に移動すれば、今度は同じ橋梁を側面から狙うことができる。424Dは平岩で折り返して421Dとなり、糸魚川へ引き返す。列車本数の多い朝は「おいしい」時間帯といえよう。雪景色ならばいっそう魅力的と思われる構図ではあったが、421Dはトコトコと橋梁を渡って行った。単行列車の画面内への置き方というのは、長編成列車の場合以上に撮影者の裁量によるところが大きいし、それだけに難しいともいえる。

今春訪れた時は日帰り風呂に入った姫川温泉郷を抜けてしばらく歩くと、大網発電所に近づく。大網踏切という場所で平岩まで乗って来た420Dの折り返し、423Dを撮影することにする。逆光ではあるが、致し方ない。アウトカーブに単行を載せるというのは初の試みではあったが、ここは高速連写に頼ってみた。156号の朱色も塗り替えられたものとはいえ、だんだんと褪色してきて味が出てきたように思う。

平岩近辺での撮影はこれにて終了。

写真(@小滝~平岩)

1枚目:朝霧の谷をゆく。

2枚目:国鉄色が渡る。

3枚目:朝日の差し始めた大糸線。

1173文字

糸魚川604 → 平岩640下りきたぐにの到着と発車も撮影し、いよいよ大糸線に入る。今日のA2運用は予定通り朱色の156号である。後続のA1運用は赤い国鉄色の115号であるから、今回は存分に撮影を楽しめそうである。3月に訪れた時とは一変して、沿線は夏の静かな朝といった様相を呈している。山々の中腹には朝霧が低く立ちこめ、朝日の差すのを待っているかのようだ。半時間ほどで平岩に到着し、17分の長時間停車である。一番列車の乗客は多い。シーズン中ということもあって、その大半は国鉄色目当てで訪れた旅行者といったふうに見受けられた。前回もそうであったが、平岩駅は小さな撮影会といった趣である。

大糸線420D キハ52 156

駅を出てすぐの橋梁のたもとへ向かう。徒歩40秒程度。これほど手軽な撮影地というのも珍しい。列車移動の撮影行には最適。420Dのすぐ後を追ってくる424Dをここで撮影する。背景の山は綿菓子のように霧を中腹に冠っている。山間部なのでまだ日は差してこない。静謐な朝の空気を破るのは、谷にこだまする列車の警笛。程なくして、424Dは現れる。

橋梁をくぐって姫川を渡って対岸に移動すれば、今度は同じ橋梁を側面から狙うことができる。424Dは平岩で折り返して421Dとなり、糸魚川へ引き返す。列車本数の多い朝は「おいしい」時間帯といえよう。雪景色ならばいっそう魅力的と思われる構図ではあったが、421Dはトコトコと橋梁を渡って行った。単行列車の画面内への置き方というのは、長編成列車の場合以上に撮影者の裁量によるところが大きいし、それだけに難しいともいえる。

今春訪れた時は日帰り風呂に入った姫川温泉郷を抜けてしばらく歩くと、大網発電所に近づく。大網踏切という場所で平岩まで乗って来た420Dの折り返し、423Dを撮影することにする。逆光ではあるが、致し方ない。アウトカーブに単行を載せるというのは初の試みではあったが、ここは高速連写に頼ってみた。156号の朱色も塗り替えられたものとはいえ、だんだんと褪色してきて味が出てきたように思う。

平岩近辺での撮影はこれにて終了。

写真(@小滝~平岩)

1枚目:朝霧の谷をゆく。

2枚目:国鉄色が渡る。

3枚目:朝日の差し始めた大糸線。

1173文字

旅程を思い立ったのは、6月の半ば頃ではなかろうか。数々の撮影願望や乗車願望は常に混合気体のように頭の中をめぐりめぐっているのだが、今回はその核心ともいえる部分が一挙に、しかも極めて濃厚に、旅程へと凝縮する過程を見た感がある。

大糸線の国鉄色気動車、北陸本線の国鉄色雷鳥、孤高の寝台特急日本海。まず初めに凝縮したこの三本の柱を中心として、旅程に肉付けがされていった。効率的な撮影には夜行列車での移動が欠かせない。能登に、このさい折角ならグリーン車に、乗ろうではないか。これで大糸線をまる一日楽しめる。では北陸本線はどうか。きたぐにがある。くたびれた夜行急行の雰囲気を味わうべく、今度は自由席にしてみよう。ただ、夜行二連泊は体力を犠牲にする行程でもある。敦賀では一泊し、さらに北陸本線を撮り込むとする。そして特急日本海。ブルートレインというだけで今や貴重な存在である。かつては急行銀河にも連結されていたプルマン式A寝台はさらに貴重である。今回は、このA寝台で下り日本海の夜を堪能しよう。折角遠方まで赴いたのであるから、翌日の帰路は適度に撮影も盛り込みながら只見線経由で帰京してみる。これで大枠は完成、あとは綿密な予習を残すのみとなった。

ただ、とくに8月は予定を詰めすぎたために、この予習が思うように進まなかった。幸いにもダイヤグラムは前日までに完成したものの、具体的な行程自体は、結局、出発当日の昼に突貫作業で作り上げるという異例の状況となった。旅行の規模が大きいほど、予習不足が致命的となるのは周知のことであるが、ひとまず終わったことには終わったのでこれはよしとする。本当に時間ぎりぎりであった。急いで荷造りを済ませ、いざ出発である。

長い一日の始まり。

写真(@上野)

1枚目:特急北陸。発車の時を待つ。

2枚目:急行能登。489系国鉄色ボンネットの貫禄。

1555文字

大糸線の国鉄色気動車、北陸本線の国鉄色雷鳥、孤高の寝台特急日本海。まず初めに凝縮したこの三本の柱を中心として、旅程に肉付けがされていった。効率的な撮影には夜行列車での移動が欠かせない。能登に、このさい折角ならグリーン車に、乗ろうではないか。これで大糸線をまる一日楽しめる。では北陸本線はどうか。きたぐにがある。くたびれた夜行急行の雰囲気を味わうべく、今度は自由席にしてみよう。ただ、夜行二連泊は体力を犠牲にする行程でもある。敦賀では一泊し、さらに北陸本線を撮り込むとする。そして特急日本海。ブルートレインというだけで今や貴重な存在である。かつては急行銀河にも連結されていたプルマン式A寝台はさらに貴重である。今回は、このA寝台で下り日本海の夜を堪能しよう。折角遠方まで赴いたのであるから、翌日の帰路は適度に撮影も盛り込みながら只見線経由で帰京してみる。これで大枠は完成、あとは綿密な予習を残すのみとなった。

ただ、とくに8月は予定を詰めすぎたために、この予習が思うように進まなかった。幸いにもダイヤグラムは前日までに完成したものの、具体的な行程自体は、結局、出発当日の昼に突貫作業で作り上げるという異例の状況となった。旅行の規模が大きいほど、予習不足が致命的となるのは周知のことであるが、ひとまず終わったことには終わったのでこれはよしとする。本当に時間ぎりぎりであった。急いで荷造りを済ませ、いざ出発である。

上野2333 → 糸魚川441上野であけぼのと北陸の発車を見送った後、能登に乗車する。ボロボロの国鉄色489系が入線してきた。こういった列車が未だに残っているということに驚きを感じる。ホームライナーのヘッドマークの下には、能登の表示が光っていた。わざわざ作業員が出てきてマークを取り外すという光景もどこか前近代的である。だがそれがまた良い。やがて列車は上野を静かに発車。大宮、熊谷と停車してゆく。高崎線内は車窓を眺めてぼんやりと過ごしていた。今日は金曜日ゆえ高崎で降りる客が多いから、減光は高崎を過ぎてから行う旨の放送があった。下り能登はホームライナーとしての役割も一応担っている。高崎で先行のムーンライトえちごに追いつく。今や夜行快速も臨時列車。国鉄色同士が夜のホームに対面する。高崎を過ぎればいよいよ上越線である。カメラのバッテリーが意外ともたないことが判明し、慌てて洗面所で充電をしていたのだが、その完了を待たずして眠りに落ちてしまった。座席のリクライニングは非常に深く、ほぼ横になることができ実に快適。グリーン車らしく通路には赤絨毯が敷かれ、橙色の常夜灯が落ち着いた雰囲気を醸し出している。小窓がずらずらと並び、客室の仕切り扉のガラス窓には「グリーン車」の文字が腐食される。国鉄時代の姿がほぼそのまま保存された車両のようである。ふかふかの座席に身を沈め、遺産ともいえる車内で一夜を過ごし、目覚めると4時20分。空は闇からかすかに解放され、わずかながら青みを帯びてきた。間もなくして糸魚川に到着である。

東北本線・高崎線・上越線・信越本線・北陸本線611M 急行能登 サロ489 23

長い一日の始まり。

写真(@上野)

1枚目:特急北陸。発車の時を待つ。

2枚目:急行能登。489系国鉄色ボンネットの貫禄。

1555文字

今日も教習所。学科と方向転換と縦列。数日後に迫る大撮影行の予習が何ら出来ていないというこの状況。予定を詰めすぎてさすがに忙しくなってきた感が否めないが、少し気を抜けば先の春休みの如く「怠惰を満喫」としか言いようがない日々になってしまうわけで、充実を図るには適切かつ適度な忙しさが必要不可欠。まぁ怠惰を否定するわけではありませんが、「余韻としての怠惰」ならば夏休みの最後に持ってきても良いかもしれませんww

で、今日のメインは試写。先日手にした50Dの試写です。遠くまで行くのは面倒なので、近場の田園都市線を撮影。まずは教習所近くの市が尾~藤が丘間の築堤でまったり撮影。連写を試したりピクチャースタイルの効果を見てみたり。しばらくの間は、スナップ的な写真ならばP、撮影地での予習済みの撮影ならばTvかAvで撮るのが良さそうですね。鉄道写真での基本的なタイミングとかは問題なし。今になって思えば、S2ISは本当に優れた練習機でした。大きく変わった点といえば高速連写。シャッター音が爽快な上に、出来の良いものを選んで残せるというのはデジタル一眼ならではの利点。絞りを開いた時の被写界深度の浅さも美しい。これが撮像素子の違いか。何というか、持った感触だけで血が騒ぐカメラです。

後半は市が尾でトンネル飛び出しや入線風景の適当な撮影。高感度撮影も優れていて申し分ないです。その後は二子新地でも微妙に撮影。ところで今回の試写には旅行での使い勝手を試すという目的もあり、鞄は普段のものを使い、副機としてカメラケース付きのS2ISも入れ、無論50Dにもカメラケースをかけて持ち運んだわけですが、レンズキャップが若干煩わしいことを除けば、なかなか快適な撮影行が楽しめそうです。何にせよ、まだまだこのカメラの機能を存分に活用しているとはいえないので、実地で使いながら勉強を重ね、研鑽を積んでいきたいものです。

夜はSA1のつくこま会。別段ここには書きませんが、色々面白かったww 先生ありがとうございました。

写真

1枚目:トンネルを抜け出す8500系(@市が尾)

2枚目:ホームに進入(@市が尾)

3枚目:夕刻の多摩川を渡る大井町線急行(@二子新地)

968文字

で、今日のメインは試写。先日手にした50Dの試写です。遠くまで行くのは面倒なので、近場の田園都市線を撮影。まずは教習所近くの市が尾~藤が丘間の築堤でまったり撮影。連写を試したりピクチャースタイルの効果を見てみたり。しばらくの間は、スナップ的な写真ならばP、撮影地での予習済みの撮影ならばTvかAvで撮るのが良さそうですね。鉄道写真での基本的なタイミングとかは問題なし。今になって思えば、S2ISは本当に優れた練習機でした。大きく変わった点といえば高速連写。シャッター音が爽快な上に、出来の良いものを選んで残せるというのはデジタル一眼ならではの利点。絞りを開いた時の被写界深度の浅さも美しい。これが撮像素子の違いか。何というか、持った感触だけで血が騒ぐカメラです。

後半は市が尾でトンネル飛び出しや入線風景の適当な撮影。高感度撮影も優れていて申し分ないです。その後は二子新地でも微妙に撮影。ところで今回の試写には旅行での使い勝手を試すという目的もあり、鞄は普段のものを使い、副機としてカメラケース付きのS2ISも入れ、無論50Dにもカメラケースをかけて持ち運んだわけですが、レンズキャップが若干煩わしいことを除けば、なかなか快適な撮影行が楽しめそうです。何にせよ、まだまだこのカメラの機能を存分に活用しているとはいえないので、実地で使いながら勉強を重ね、研鑽を積んでいきたいものです。

夜はSA1のつくこま会。別段ここには書きませんが、色々面白かったww 先生ありがとうございました。

写真

1枚目:トンネルを抜け出す8500系(@市が尾)

2枚目:ホームに進入(@市が尾)

3枚目:夕刻の多摩川を渡る大井町線急行(@二子新地)

968文字

「機会を見つけては積極的に行動」の一環として(?)、今日は外房線、内房線、久留里線の乗り潰しに出かけてきました。昨日は東医体遠征から帰ってきたわけですが、会津若松⇔郡山⇒東京の乗車券はツーデーパスを使っていたのですね。今夏から登場した新しい企画切符で、連続する2日間、南部東日本の普通・快速が乗り放題というもの。青春18きっぷと大きく異なるのは、優等列車の乗車券としても使えるということでしょう。で、今日はその「連続する2日間」の2日目。午前中の学科教習の後、こういう時でなければ足を運ばないと思われる房総半島に向かったのでした。

疲れた・・・

写真

1枚目:外房線車窓@安房天津~安房鴨川

2枚目:外房線・内房線普通列車@安房鴨川

3枚目:久留里線列車交換@久留里

2726文字

品川1203 → 千葉1255まずは品川から総武快速で千葉へ。こういう時に直通運転の便利さを実感しますね。車中はうつらうつらといった感じ。適度な睡眠。

東海道本線・総武本線1134S・1135F モハE217-5

千葉1310 → 安房鴨川1514千葉から先はいよいよ外房線の旅。211系だと萎えると思いつつも、やって来たのは幸いにも113系でした。東京口・上野口ではもはや目にすることのなくなった113系・115系といった鋼製車がひっきりなしに発着する様はなかなか圧巻。房総は113系最後の砦といったところか。ボックスシートに陣取り、千葉で買った「千葉元気豚めし」なる駅弁を食しつつ、車窓をぼんやりと眺めてひたすら終着まで乗車。蘇我から先は田園風景。その後山間を抜けたかと思えば大網。大網までは所謂「大回り乗車」の範囲内なのでかつて乗ったことがあるわけですが、ここから先は完全な未踏区間。本納~新茂原に廃貨物駅があったり、茂原でわかしおに連絡したり、浪花で113系と交換したり、見どころは満載。どの駅間も比較的長く、町と町を結びながら半島を南下している様が窺えます。勝浦から先は太平洋を垣間見ながら鴨川へ。日曜日ということもあって海水浴場は盛況。列車は幾多ものトンネルを抜け、山と海を両方堪能。南房総に来た感がありますね。そして2時間あまりの旅を終えて安房鴨川に終着。

外房線263M モハ113 2093

安房鴨川1517 → 館山1558ゆったりと滞在するのも良いのですが、残念ながら3分の接続で館山行の内房線に乗り継がねばなりません。突然睡魔が襲ってきて結構眠ってしまったので、和田浦で普通列車と交換したことくらいしか覚えていません。

内房線3122M クハ111 551

館山1616 → 木更津1719内装がリニューアルされた車両でした。天候が崩れてしまい、車窓はあいにくの雨。時折眠りに落ちつつ、木更津まで1時間あまりの旅です。浜金谷付近は東京湾に接近して走るハイライト区間。通勤客を満載して長編成でターミナル駅に発着する様もさることながら、部活帰りと思われる地元の学生を乗せてのんびりとひなびた海岸沿いを行く様など、113系はローカル色も良く似合います。特に何をするわけでもなく、曇天の海を見ながら漠然と乗ってました。羽田に到着する航空機も頻繁に目に入る。乗り潰しというのは結構あっという間に時間が過ぎてしまうもので、意外と本などは読めないものです。

内房線1122M クハ111 1605

木更津1731 → 上総亀山1840木更津からは久留里線。盲腸線なので往復するしか仕方がありませんが、この路線は今となっては珍しいタブレット閉塞という見どころがあります。房総半島にぽつんと残された、東京近郊のローカル線といった感。外房線や内房線での113系の爆走とは打って変わり、列車はトコトコと低速で、日も暮れかかって来た田園風景の中を走って行きます。横田で対向列車と交換。亀山方の車両が国鉄色のキハ30でした。この間塗り直された模様。願わくばこっちに乗りたかった( ´・ω・`) 駅間は短く、小櫃川沿いに徐々に山奥へ分け入っていきます。久留里で再び交換。タブレットの交換を見学しました。あとは終点の上総亀山まで20分ほど。トンネルも出てきていよいよ山線といった感が出てきたかと思いきや、終点に到着してしまいました。

久留里線943D キハ37 2

上総亀山1901 → 木更津2008しばし閑散とした駅前を徘徊し、いよいよ寒色の闇に包まれつつある空の下、適当に撮影。先ほどの編成が折り返して再び木更津へ向かいます。やはり久留里と横田で対向列車と交換。駅員がタブレットの受け渡しにやって来るのは、今となっては斬新な光景。車窓はすっかり真っ暗となり、あとは茫然と木更津到着を待つのみ。平凡なローカル線といってしまえばそれまでですが、それがまた良い。

久留里線948D キハ38 1

木更津2033(+14) → 千葉2111(+14)地震の影響で線路点検をしたとかで、内房線の列車は15分ほどの遅延が発生。とりあえず千葉まで出るとします。五井で小湊鉄道の国鉄色を見ました。いすみ鉄道と合わせて房総を横断するこの路線もいつか訪れてみたいところであります。

内房線・外房線1142M モハ113 1257

千葉2116 → 品川2207あとは家路につくのみ。結局房総半島は113系尽くしでした。

総武本線・東海道本線2038F・2039S サハE217-2072

疲れた・・・

写真

1枚目:外房線車窓@安房天津~安房鴨川

2枚目:外房線・内房線普通列車@安房鴨川

3枚目:久留里線列車交換@久留里

2726文字

今日は帰京の日。会津若松周辺で観光するという企画がもともと設定されていたので、まずはあいづライナーで移動。指定席なのでなかなか快適。昨晩の夜更かしが祟って車中は殆ど寝てました。会津若松到着後は解散になり自由行動。

色々思案した挙句、私は単独でSLの撮影へ。ちょうどばんえつ物語号の運転日でした。こういう機会でないと撮ることはないと思うので。「機会を見つけては積極的に行動」・・・何かと忙しくなってくる今後のことを考えると、こういった姿勢が意外と大事なのでは。しかしながらその場で決めたことゆえ撮影地の下調べなどはしてあるはずもないので、とりあえず適当に塩川まであいづライナーを乗り継ぐことにしました。車内からのロケハンによれば駅近くの日橋川の橋梁が手軽そうだったので撮影地はここに決定。

列車の通過までは1時間以上あったので前半は駅周辺を散策。塩川はのれんと屋号で知られる町。古風な町並みが良い感じでした。あからさまな観光地化がされてなくて人通りが少ないのもまた良い。昼食は古い食堂で喜多方ラーメンを食す。塩川滞在後半は例の橋梁に赴き、普通列車1本を練習台にして、定刻にSLばんえつ物語号の本番を迎えました。足回りが隠れ過ぎ、背後に写ったかつての塩川駅のセメント貨物取扱施設が邪魔、など色々突っ込み所はあるのですが、手軽さからしてみれば妥当な撮影地でしょう。その後は会津若松まで戻って集合。帰路はあいづライナーと東北新幹線を乗り継いで帰京したのでした。

思いの外短い5日間でした。今後の糧としましょう。

写真

1枚目:ラーメン@丸市食堂

2枚目:SLばんえつ物語号@塩川~笈川

739文字

色々思案した挙句、私は単独でSLの撮影へ。ちょうどばんえつ物語号の運転日でした。こういう機会でないと撮ることはないと思うので。「機会を見つけては積極的に行動」・・・何かと忙しくなってくる今後のことを考えると、こういった姿勢が意外と大事なのでは。しかしながらその場で決めたことゆえ撮影地の下調べなどはしてあるはずもないので、とりあえず適当に塩川まであいづライナーを乗り継ぐことにしました。車内からのロケハンによれば駅近くの日橋川の橋梁が手軽そうだったので撮影地はここに決定。

列車の通過までは1時間以上あったので前半は駅周辺を散策。塩川はのれんと屋号で知られる町。古風な町並みが良い感じでした。あからさまな観光地化がされてなくて人通りが少ないのもまた良い。昼食は古い食堂で喜多方ラーメンを食す。塩川滞在後半は例の橋梁に赴き、普通列車1本を練習台にして、定刻にSLばんえつ物語号の本番を迎えました。足回りが隠れ過ぎ、背後に写ったかつての塩川駅のセメント貨物取扱施設が邪魔、など色々突っ込み所はあるのですが、手軽さからしてみれば妥当な撮影地でしょう。その後は会津若松まで戻って集合。帰路はあいづライナーと東北新幹線を乗り継いで帰京したのでした。

思いの外短い5日間でした。今後の糧としましょう。

写真

1枚目:ラーメン@丸市食堂

2枚目:SLばんえつ物語号@塩川~笈川

739文字

今日から5日間、郡山へ東医体遠征。新幹線で80分ほど。試合は明日から3日間なので初日と最終日は暇なわけです。今日は先輩の企画であぶくま洞なる鍾乳洞へ行ってきました。磐越東線なら菅谷が最寄り駅となるのでしょうが、今回はレンタカーで移動。で、そのあぶくま洞はなかなかの鍾乳洞で、正直想像以上のスケールでした。洞内は相当に寒いのでこの季節には嬉しい環境。洞窟とは魅力的なものです。

色々とポイントはあったのですが、急ぎ足で通り抜けてしまったので、またじっくり訪れたいところであります( ´∀`) 折角なので洞内の写真を少し載せておきましょう。鉄道写真で使うことは殆どないフラッシュですが、今回ばかりは適宜焚いて撮影しました。

写真

1枚目:「滝根御殿」。さらに内奥には2500m以上もの未公開部分があるようです。

2枚目:「月の世界」。つらら、石筍、石柱などが林立するスペース。

431文字

色々とポイントはあったのですが、急ぎ足で通り抜けてしまったので、またじっくり訪れたいところであります( ´∀`) 折角なので洞内の写真を少し載せておきましょう。鉄道写真で使うことは殆どないフラッシュですが、今回ばかりは適宜焚いて撮影しました。

写真

1枚目:「滝根御殿」。さらに内奥には2500m以上もの未公開部分があるようです。

2枚目:「月の世界」。つらら、石筍、石柱などが林立するスペース。

431文字

久しぶりに撮影に行ってきました。今春からあけぼのの牽引機がEF64に変わったこともあり、出来ることならこれから夏にかけて上越夜行に焦点を当ててみようかと思うわけです。しかしながら、上り列車の上野到着は異常に早い。重大な難点。前泊せずに撮ろうとするならば、上野近辺の山手線内で出迎えるのが今の私の限界。ムーンライトながらがあった頃、東京到着後は面倒がらずに西川口とか浦和付近で撮っておけば良かった( ´・ω・`)

・@鶯谷

今朝は3時40分に起床。4時に家を出発し、5.1km離れた鷺沼駅まで延々と徒歩。時間にして53分。撮影のためならば、この程度の歩きは当然でしょう。人や車の姿はほとんど見当たらず、快適なひと時でありました。で、5時丁度発の始発大井町行に乗り込み、大井町では2分の接続で大宮行の京浜東北線に乗換。鶯谷には6時丁度の到着となりました。ここで能登を狙います。

案の定すぐに列車は現れ、低速で通過していきました。およそ優れた構図とは呼べませんが、時刻上、鶯谷で撮影するのが限界。これで妥協せざるを得ません。見たところ、489系はずいぶんと車両の傷みが激しいです。北陸と走行区間がかぶりながらも、今まで残存してきたのは奇跡。上野行の夜行急行です。

・@日暮里~鶯谷

能登の撮影後、すぐに隣の日暮里に移動。今度は駅間の歩道橋から北陸とあけぼのを狙います。撮影地に着くまでに若干迷い、意外と時間が危なかったものの、なんとか北陸の通過時刻に間に合いました。ここは歩道橋の階段から俯瞰気味に東北本線の上りを撮影する地点。日暮里駅構内を背後に据えた美しいS字カーブの線形ですが、常磐線との間に太い架線柱が立って画面を遮っているのが玉に瑕。これさえなければ格段に優れた場所だと思うのですが、そう上手くはいかないものです。これも一種の妥協といえましょう。

北陸を牽いてきたのはEF64 1053。上野~金沢という、寝台特急にしてはずいぶんと短い距離ですが、ビジネスユースがそれなりにあるらしく今日まで生き残ってます。この撮影地からは尾久までの回送列車も狙うことができるのですが、能登の回送は上り普通と被ってしまいました( ´・ω・`) さて、次はいよいよあけぼの。普段は0番台が充当されるようですが、今日は1031号機。1000番台は「非対称性」が美しい重厚な機関車。北陸に続いてやってくるという、何ともおいしい朝のひと時です。そして、青基調のヘッドマークが、同じく青基調の機関車の塗装と絶妙に合っていて、落ち着いた品格といったようなものを感じます。EF64あけぼの、何ともすばらしいですね。

ちなみにあけぼのの回送まで粘ったのですが、今度は手前の常磐線と被ってしまいました、残念( ´・ω・`) これにて撮影は終了。その後1限の物理学へと赴いたのでした。

写真

1枚目:急行能登@鶯谷

2枚目:特急北陸@尾久~上野(日暮里~鶯谷)

3枚目:特急あけぼの@尾久~上野(日暮里~鶯谷)

1332文字

・@鶯谷

今朝は3時40分に起床。4時に家を出発し、5.1km離れた鷺沼駅まで延々と徒歩。時間にして53分。撮影のためならば、この程度の歩きは当然でしょう。人や車の姿はほとんど見当たらず、快適なひと時でありました。で、5時丁度発の始発大井町行に乗り込み、大井町では2分の接続で大宮行の京浜東北線に乗換。鶯谷には6時丁度の到着となりました。ここで能登を狙います。

案の定すぐに列車は現れ、低速で通過していきました。およそ優れた構図とは呼べませんが、時刻上、鶯谷で撮影するのが限界。これで妥協せざるを得ません。見たところ、489系はずいぶんと車両の傷みが激しいです。北陸と走行区間がかぶりながらも、今まで残存してきたのは奇跡。上野行の夜行急行です。

・@日暮里~鶯谷

能登の撮影後、すぐに隣の日暮里に移動。今度は駅間の歩道橋から北陸とあけぼのを狙います。撮影地に着くまでに若干迷い、意外と時間が危なかったものの、なんとか北陸の通過時刻に間に合いました。ここは歩道橋の階段から俯瞰気味に東北本線の上りを撮影する地点。日暮里駅構内を背後に据えた美しいS字カーブの線形ですが、常磐線との間に太い架線柱が立って画面を遮っているのが玉に瑕。これさえなければ格段に優れた場所だと思うのですが、そう上手くはいかないものです。これも一種の妥協といえましょう。

北陸を牽いてきたのはEF64 1053。上野~金沢という、寝台特急にしてはずいぶんと短い距離ですが、ビジネスユースがそれなりにあるらしく今日まで生き残ってます。この撮影地からは尾久までの回送列車も狙うことができるのですが、能登の回送は上り普通と被ってしまいました( ´・ω・`) さて、次はいよいよあけぼの。普段は0番台が充当されるようですが、今日は1031号機。1000番台は「非対称性」が美しい重厚な機関車。北陸に続いてやってくるという、何ともおいしい朝のひと時です。そして、青基調のヘッドマークが、同じく青基調の機関車の塗装と絶妙に合っていて、落ち着いた品格といったようなものを感じます。EF64あけぼの、何ともすばらしいですね。

ちなみにあけぼのの回送まで粘ったのですが、今度は手前の常磐線と被ってしまいました、残念( ´・ω・`) これにて撮影は終了。その後1限の物理学へと赴いたのでした。

写真

1枚目:急行能登@鶯谷

2枚目:特急北陸@尾久~上野(日暮里~鶯谷)

3枚目:特急あけぼの@尾久~上野(日暮里~鶯谷)

1332文字

秩父鉄道鉱石列車 Part 3

2009年4月23日 鉄道と旅行

そういえば言及するのを忘れてましたが、鉄道博物館開館記念と称して秩父鉄道1000系は一部の編成がカナリア、ウグイス、オレンジバーミリオン、スカイブルーの各一色に2年前に塗装変更がなされていたわけですが、今日は移動の際に全色を拝むことが出来たのでした。編成表記も従来とは異なり、運転室右側に札を下げるというJR式のものが採用されていて、かつての国電101系を彷彿させようという意図が感じられます。しかしまぁ国鉄や大手私鉄の中古車両がここまで永く活躍しているというのはなかなか凄い話です。ただし1000系は置換も進むようで、先日は東急から譲り受けた8500系が7000系として稼働を開始した模様。

・@浦山口~影森

影森で降り、3年前に訪れたことのある三ノ輪鉱業所の引込線付近へ。本線は大きくカーブするのでここで上りのSLを狙うとします。逆光は仕方無い・・・晴れの日というのは順光側では大変に満足がいくわけですが、全列車のおよそ半分に当たる逆光側の列車は犠牲になっているといえるでしょう。逆に曇りの日は、どちら側も無難に撮れるということですね。さて、SLはノロノロと通過していきました。これくらい遅いと随分撮り易いです。

・@上長瀞

SL撮影後は、石灰石の採掘で植生の剥がれ落ちた武甲山を横目に影森に戻り、上長瀞へ移動。今日はかなりあちこち動いてる感じですね。上長瀞では駅近くの踏切で下り7205レの通過を撮影しました。

・@親鼻~上長瀞

今日のクライマックスは鉄橋の俯瞰撮影。登り口を探すのに若干手間取りましたが、以前と同じ要領で木につかまりつつ、這いつくばりながら急斜面を登っていきます。誤って朽木につかまるとそこが折れるわけですが、内部に大量の虫が巣食っていたのには閉口。クモの巣も厄介ですが、何とか登り切りました。苦労なくしては俯瞰は得られないものです。細い尾根伝いに歩いていくとやがて景色が開けるのですが、以前訪れたときとは展望の良さが段違いで、というのは、崖崩れの対策工事として岩肌の全面に金網が張られる際にだいぶ崖上の樹木が伐採されたらしく、まるで展望台のような様相を呈していたのでした。しかし崖は崖なわけで、数歩踏み出せば確実に死んでしまいます。景色が開けたからこそ、恐怖も倍増。それがまた面白いですね。

ここで撮影するのは7305レと7206レ。シルエット狙いでいきます。こんもりと積まれた石灰石が写る分、上りの7206レの方が本命といえるでしょう。鉄橋付近だけを横構図で切り取るのも有りだったのですが、ここは無難に縦構図で遠くの山並みも入れて撮ってみました。もっと日が西に傾いて夕焼けっぽくなると良いかもしれません。あとは慎重に斜面を降り、親鼻駅へ戻ります。

・@親鼻

ダイヤ上では7405レと7306レが交換するようなのですが、前者は来ませんでした。後者の方は丁度良い位置に停車してくれたので、まったり撮影。下りの電車と交換していきました。これにて長かった撮影も終了ですね。夕日を受けた石灰石の山が綺麗でした。

そして帰宅です。充実した一日でありました。

写真

1枚目:鉄橋を渡る鉱石列車のシルエット(@親鼻~上長瀞)。

2枚目:親鼻に停車した鉱石列車(@親鼻)。

3枚目:夕刻の風景(@親鼻)。

1521文字

・@浦山口~影森

影森で降り、3年前に訪れたことのある三ノ輪鉱業所の引込線付近へ。本線は大きくカーブするのでここで上りのSLを狙うとします。逆光は仕方無い・・・晴れの日というのは順光側では大変に満足がいくわけですが、全列車のおよそ半分に当たる逆光側の列車は犠牲になっているといえるでしょう。逆に曇りの日は、どちら側も無難に撮れるということですね。さて、SLはノロノロと通過していきました。これくらい遅いと随分撮り易いです。

・@上長瀞

SL撮影後は、石灰石の採掘で植生の剥がれ落ちた武甲山を横目に影森に戻り、上長瀞へ移動。今日はかなりあちこち動いてる感じですね。上長瀞では駅近くの踏切で下り7205レの通過を撮影しました。

・@親鼻~上長瀞

今日のクライマックスは鉄橋の俯瞰撮影。登り口を探すのに若干手間取りましたが、以前と同じ要領で木につかまりつつ、這いつくばりながら急斜面を登っていきます。誤って朽木につかまるとそこが折れるわけですが、内部に大量の虫が巣食っていたのには閉口。クモの巣も厄介ですが、何とか登り切りました。苦労なくしては俯瞰は得られないものです。細い尾根伝いに歩いていくとやがて景色が開けるのですが、以前訪れたときとは展望の良さが段違いで、というのは、崖崩れの対策工事として岩肌の全面に金網が張られる際にだいぶ崖上の樹木が伐採されたらしく、まるで展望台のような様相を呈していたのでした。しかし崖は崖なわけで、数歩踏み出せば確実に死んでしまいます。景色が開けたからこそ、恐怖も倍増。それがまた面白いですね。

ここで撮影するのは7305レと7206レ。シルエット狙いでいきます。こんもりと積まれた石灰石が写る分、上りの7206レの方が本命といえるでしょう。鉄橋付近だけを横構図で切り取るのも有りだったのですが、ここは無難に縦構図で遠くの山並みも入れて撮ってみました。もっと日が西に傾いて夕焼けっぽくなると良いかもしれません。あとは慎重に斜面を降り、親鼻駅へ戻ります。

・@親鼻

ダイヤ上では7405レと7306レが交換するようなのですが、前者は来ませんでした。後者の方は丁度良い位置に停車してくれたので、まったり撮影。下りの電車と交換していきました。これにて長かった撮影も終了ですね。夕日を受けた石灰石の山が綺麗でした。

そして帰宅です。充実した一日でありました。

写真

1枚目:鉄橋を渡る鉱石列車のシルエット(@親鼻~上長瀞)。

2枚目:親鼻に停車した鉱石列車(@親鼻)。

3枚目:夕刻の風景(@親鼻)。

1521文字

秩父鉄道鉱石列車 Part 2

2009年4月23日 鉄道と旅行

・@親鼻

さて、鉄橋での撮影を終えたので親鼻駅に戻るとします。運行図表によれば下りSLの5001レと上り貨物の7304レは親鼻で交換するようなので、これを狙ってみようと思うわけです。SLと鉱石列車の交換なんて面白いではないですか。秩父鉄道くらいでしか見られない光景ではないかと思います。がしかし、やはり駅に跨線橋のないのが痛い・・・跨線橋ばかりに頼っていては駄目だとは思うものの、殊に交換風景については上から両列車を見下ろす構図に敵うものはそうそうないでしょう。石巻線の前谷地駅を思い出してしまいます。とはいっても、どちらの列車が停車するかなどが不明なので、ひとまず反対側のホームから上長瀞方面へカメラを向けます。やがてSL、貨物ともほぼ同時刻に姿を表し、両者とも停車せずかなりの低速でゆっくりと構内ですれ違って行きました。C58とデキの姿、そして石灰石を積んだヲキを何とか一画面に収めることが出来たようなので、一安心。これでC58が煤煙を噴き上げてくれていたなら言うことなしです。

その後は下りホームの待合室でまったりと昼食。のどかな正午です。で、やがて到着した7005レを撮影し、これに先回りする下り電車に乗って再び和銅黒谷へ。

・@和銅黒谷~武州原谷

以前も訪れたことのある手軽な撮影地へ。先ほどの7005レと上りの7404レは和銅黒谷で交換するので、両列車を連続して仕留めるという算段。しかしながら7404レはウヤになってしまったのか、結局やって来ませんでした( ´・ω・`) 7005レについては、和銅黒谷に停車中の姿も望遠で狙いつつ発車後は畑とこいのぼりを入れてサイドから。列車だけに注目するならば光線状態は良いとは言えませんが、こちらは半ばシルエットっぽく写すにとどめ、ここでのメインは青空と鯉のぼりといったところでしょうか。

・@秩父~大野原

その後は隣の大野原へ移動。7006レを狙おうと思っていたのですが・・・残念ながらまた来ませんでした( ´・ω・`) 一応駅員氏に訊いてみると親切にも影森駅に確認を取って下さり、夜までは原谷以遠の貨物は来ないとのことでした。貨物列車というのは荷主の都合で運行される以上、不定期で運転されたり運休になったりするので、「綿密な計画」はもとより、それこそ「柔軟な対応」が重要な分野といえるでしょう。で、私の対応はというと、折角なので上りのSLを撮ろうということで影森まで向かうことにしたのでした。

写真

1枚目:SL列車と鉱石列車が交換。盛んな貨物輸送が華を添える(@親鼻)。

2枚目:山へ帰る空のヲキ(@親鼻)。

3枚目:青空とこいのぼりと鉱石列車(@和銅黒谷~武州原谷)。

1235文字

さて、鉄橋での撮影を終えたので親鼻駅に戻るとします。運行図表によれば下りSLの5001レと上り貨物の7304レは親鼻で交換するようなので、これを狙ってみようと思うわけです。SLと鉱石列車の交換なんて面白いではないですか。秩父鉄道くらいでしか見られない光景ではないかと思います。がしかし、やはり駅に跨線橋のないのが痛い・・・跨線橋ばかりに頼っていては駄目だとは思うものの、殊に交換風景については上から両列車を見下ろす構図に敵うものはそうそうないでしょう。石巻線の前谷地駅を思い出してしまいます。とはいっても、どちらの列車が停車するかなどが不明なので、ひとまず反対側のホームから上長瀞方面へカメラを向けます。やがてSL、貨物ともほぼ同時刻に姿を表し、両者とも停車せずかなりの低速でゆっくりと構内ですれ違って行きました。C58とデキの姿、そして石灰石を積んだヲキを何とか一画面に収めることが出来たようなので、一安心。これでC58が煤煙を噴き上げてくれていたなら言うことなしです。

その後は下りホームの待合室でまったりと昼食。のどかな正午です。で、やがて到着した7005レを撮影し、これに先回りする下り電車に乗って再び和銅黒谷へ。

・@和銅黒谷~武州原谷

以前も訪れたことのある手軽な撮影地へ。先ほどの7005レと上りの7404レは和銅黒谷で交換するので、両列車を連続して仕留めるという算段。しかしながら7404レはウヤになってしまったのか、結局やって来ませんでした( ´・ω・`) 7005レについては、和銅黒谷に停車中の姿も望遠で狙いつつ発車後は畑とこいのぼりを入れてサイドから。列車だけに注目するならば光線状態は良いとは言えませんが、こちらは半ばシルエットっぽく写すにとどめ、ここでのメインは青空と鯉のぼりといったところでしょうか。

・@秩父~大野原

その後は隣の大野原へ移動。7006レを狙おうと思っていたのですが・・・残念ながらまた来ませんでした( ´・ω・`) 一応駅員氏に訊いてみると親切にも影森駅に確認を取って下さり、夜までは原谷以遠の貨物は来ないとのことでした。貨物列車というのは荷主の都合で運行される以上、不定期で運転されたり運休になったりするので、「綿密な計画」はもとより、それこそ「柔軟な対応」が重要な分野といえるでしょう。で、私の対応はというと、折角なので上りのSLを撮ろうということで影森まで向かうことにしたのでした。

写真

1枚目:SL列車と鉱石列車が交換。盛んな貨物輸送が華を添える(@親鼻)。

2枚目:山へ帰る空のヲキ(@親鼻)。

3枚目:青空とこいのぼりと鉱石列車(@和銅黒谷~武州原谷)。

1235文字

秩父鉄道鉱石列車 Part 1

2009年4月23日 鉄道と旅行

開校記念日ということで今日は休み。来たる黄金週間は合宿で埋まるらしいので、今のうちに鉄道撮影をと思い立ち、選んだのは秩父鉄道の鉱石列車。前々から訪れてみようとは思っていたんですがなかなか実現せずにいたのでした。例によって春休みは部屋で怠惰を満喫していただけなのでww 確か2年前の5月は鉱石列車目当てで訪れましたが、その時は祝日で全運休という惨めな結末を迎えたのですね。

・@武州原谷~和銅黒谷

朝は4時20分に起床、始発のバスと電車を乗り継いで武蔵野線新秋津へ、そして今回は秋津から西武線へ。時刻と運賃を勘案して色々計算したところ、このルートで秋津から秩父フリーきっぷを使うのが最も効率的ということになったので。それで、とりあえず最初の貨物302レに間に合いました。黒谷駅がいつの間にか和銅黒谷駅に改称されていたことにいささか驚きつつ、完全逆光の黒谷の鉄橋へ。やって来たのはデキの単機でした。この列車は鉱石の設定ではないのであまり期待していませんでしたが、やはり荷はないようです。ここの撮影地はそこそこの交通量を背にしつつ欄干に張り付いて撮らねばならないのでかなり怖い。

・@皆野

一駅移動して皆野へ。ここでは貨物同士の交換を撮ります。跨線橋があればかなり撮り易いのですが、ないですね( ´・ω・`) 出来るだけ貨物同士をアピールした構図になるよう心がけるも難しい。ところで駅員氏と話したのですが、貨物は明日から4月いっぱいまで運休になってしまうらしく、今日撮りに来て運が良かったとのこと。しかも、今日は団体貸切のSLも走るようです。普段のパレオエクスプレスのスジと大体同じようなので、若干計画を修正してこれも撮影行程に盛り込むことにしました。天気も良いことなので、今日の撮影は大正解かも知れません。返空の下り7303レは停車し、石灰石を満載した上り7104レは颯爽とホームを通過していきました。

・@長瀞

7104レの後を追って長瀞まで移動。貨物はかなり緩いダイヤで走るのでここで追いつきます。貨車を中心にしばらくホームで眺め、発車を見届けました。こんもりと盛られた石灰石が良い味出してます。

・@親鼻~上長瀞

駅を出て親鼻橋方面に向け徒歩。まだ午前中なので光線状態が今一つですが、河原から鉄橋のサイドビューを写すという在り来たりの構図で7204レを狙うわけです。ここの河原はいつも観光客で混雑しているイメージがあるのですが、さすがに平日だけあって閑散としてました。長瀞ライン下りはささやかに行われている模様。水たまりにはオタマジャクシがたくさん。なかなか静謐で良い感じです。草が湿地の如く繁茂していてあまり川っぽくないのが微妙ではあるものの、撮影はごく普通に終了。

場所を移動し、今度は鉄橋のたもとへ。返空の7403レを正面がちに狙います。架線柱などの構造物が結構うるさい場所ですが、それは仕方無い。牽引の任に当たっていたのは104号機。重々しい吊り掛け制御の轟音をうならせて、空の貨車を山の方へと率いて去りました。デキ100は車齢50年を超えても今なお現役のようです。

写真

1枚目:山を下りてきた列車と、山へ帰る列車とが交換(@皆野)。

2枚目:石灰石を積んで荒川を渡る(@親鼻~上長瀞)。

3枚目:橋梁を通過した下り返空列車(@上長瀞~親鼻)。

1539文字

・@武州原谷~和銅黒谷

朝は4時20分に起床、始発のバスと電車を乗り継いで武蔵野線新秋津へ、そして今回は秋津から西武線へ。時刻と運賃を勘案して色々計算したところ、このルートで秋津から秩父フリーきっぷを使うのが最も効率的ということになったので。それで、とりあえず最初の貨物302レに間に合いました。黒谷駅がいつの間にか和銅黒谷駅に改称されていたことにいささか驚きつつ、完全逆光の黒谷の鉄橋へ。やって来たのはデキの単機でした。この列車は鉱石の設定ではないのであまり期待していませんでしたが、やはり荷はないようです。ここの撮影地はそこそこの交通量を背にしつつ欄干に張り付いて撮らねばならないのでかなり怖い。

・@皆野

一駅移動して皆野へ。ここでは貨物同士の交換を撮ります。跨線橋があればかなり撮り易いのですが、ないですね( ´・ω・`) 出来るだけ貨物同士をアピールした構図になるよう心がけるも難しい。ところで駅員氏と話したのですが、貨物は明日から4月いっぱいまで運休になってしまうらしく、今日撮りに来て運が良かったとのこと。しかも、今日は団体貸切のSLも走るようです。普段のパレオエクスプレスのスジと大体同じようなので、若干計画を修正してこれも撮影行程に盛り込むことにしました。天気も良いことなので、今日の撮影は大正解かも知れません。返空の下り7303レは停車し、石灰石を満載した上り7104レは颯爽とホームを通過していきました。

・@長瀞

7104レの後を追って長瀞まで移動。貨物はかなり緩いダイヤで走るのでここで追いつきます。貨車を中心にしばらくホームで眺め、発車を見届けました。こんもりと盛られた石灰石が良い味出してます。

・@親鼻~上長瀞

駅を出て親鼻橋方面に向け徒歩。まだ午前中なので光線状態が今一つですが、河原から鉄橋のサイドビューを写すという在り来たりの構図で7204レを狙うわけです。ここの河原はいつも観光客で混雑しているイメージがあるのですが、さすがに平日だけあって閑散としてました。長瀞ライン下りはささやかに行われている模様。水たまりにはオタマジャクシがたくさん。なかなか静謐で良い感じです。草が湿地の如く繁茂していてあまり川っぽくないのが微妙ではあるものの、撮影はごく普通に終了。

場所を移動し、今度は鉄橋のたもとへ。返空の7403レを正面がちに狙います。架線柱などの構造物が結構うるさい場所ですが、それは仕方無い。牽引の任に当たっていたのは104号機。重々しい吊り掛け制御の轟音をうならせて、空の貨車を山の方へと率いて去りました。デキ100は車齢50年を超えても今なお現役のようです。

写真

1枚目:山を下りてきた列車と、山へ帰る列車とが交換(@皆野)。

2枚目:石灰石を積んで荒川を渡る(@親鼻~上長瀞)。

3枚目:橋梁を通過した下り返空列車(@上長瀞~親鼻)。

1539文字

早春の大糸線 Part 4

2009年3月15日 鉄道と旅行 コメント (2)

交通量の多い国道を歩いて北上するわけだが、そもそも歩行者の存在があまり想定されていないので狭い歩道には柵が無く、あるいは歩道すら無い場所もある。間近を車が高速で通過していきかなり恐ろしい。長大なトンネルをいくつも抜け、30分ほど歩いてようやく開けた場所にやってきた。河原も広くなり、平地に出てきたことを窺わせる。根知駅も近い。開けた場所にぽつんと大きな岩が一つ鎮座している。袴岩という名前があるようだ。姫川の流れに乗って上流から運ばれてきたのだろうか。この岩の近くで、しばし時刻表を眺める。予想外に日差しの衰えるのが早いので、当初の予定を繰り上げ、帰京を早めることにした。最後の撮影は、根知駅での交換風景に決めた。

日差しは急速に衰える。先ほどまで構内には夕日が差していたのだが、今となっては日陰になってしまった。やがて時刻である。まずは下りの431Dがやって来る。A1運用なので青い125号。ゆっくりと停車し、対向の434Dを待つ。ホームに降りる撮影者もちらほら見受けられる。間もなく434Dがトンネルを抜けて構内に進入してきた。所属する3両全てが国鉄色となった今、大糸北線では毎日のように国鉄色同士の交換を拝むことができるわけである。赤い115号もゆっくりと停車し、ほんのわずかの時間だが両列車が顔を並べる。程なくして発車時刻を迎え、共に力行を開始。冷え始めた空に排煙を噴き上げ、じりじりとホームを滑り出してゆく。至福のひと時。やがて、再び静寂が訪れた。撮影終了である。

待合室に戻り、茫然と座る。思えばなかなか長い旅行であった。新幹線と特急をとことん利用しただけあって費用はかさんだが、最終富士・はやぶさを追跡して最後まで見送ったし、大糸線も堪能したし、そして3月10日の0.4222に始まる一連の大学入試結果にまつわる思考の整理もついたのではないか。かつてなく意義深い旅行になった感がある。そろそろ帰路につかねばならない。

帰宅は1時前であった。

写真

1枚目:交換して発車する夕刻の列車(@根知)。

2枚目:山奥に去ってゆく上り列車(@根知~小滝)。

3枚目:黄昏の糸魚川駅(@糸魚川)。

2163文字

@根知袴岩の先で国道は大糸線の線路を跨ぐ。脇道に逸れてしばらく歩くと根知駅構内を見渡せる踏切に到着した。名前を西ノ沢踏切という。16時56分に発車する431Dと434Dの交換をここから狙うことになる。その後は次の糸魚川行までおよそ1時間待たねばならない。2本の列車を一度に撮影するため、交換の撮影は「贅沢」であると言われるのも理解できる。

日差しは急速に衰える。先ほどまで構内には夕日が差していたのだが、今となっては日陰になってしまった。やがて時刻である。まずは下りの431Dがやって来る。A1運用なので青い125号。ゆっくりと停車し、対向の434Dを待つ。ホームに降りる撮影者もちらほら見受けられる。間もなく434Dがトンネルを抜けて構内に進入してきた。所属する3両全てが国鉄色となった今、大糸北線では毎日のように国鉄色同士の交換を拝むことができるわけである。赤い115号もゆっくりと停車し、ほんのわずかの時間だが両列車が顔を並べる。程なくして発車時刻を迎え、共に力行を開始。冷え始めた空に排煙を噴き上げ、じりじりとホームを滑り出してゆく。至福のひと時。やがて、再び静寂が訪れた。撮影終了である。

待合室に戻り、茫然と座る。思えばなかなか長い旅行であった。新幹線と特急をとことん利用しただけあって費用はかさんだが、最終富士・はやぶさを追跡して最後まで見送ったし、大糸線も堪能したし、そして3月10日の0.4222に始まる一連の大学入試結果にまつわる思考の整理もついたのではないか。かつてなく意義深い旅行になった感がある。そろそろ帰路につかねばならない。

根知1752 → 糸魚川1807先刻の115号が平岩で折り返して戻って来た。後追いの形で構内に佇む姿を踏切から撮った後、急いでホームに戻って乗り込む。今度は125号が糸魚川方から姿を現し、交換する。そろそろ日は暮れたようで、車窓は寒々しくなってきた。乗客は私含め2人。昼間の混雑が嘘のようである。心地よいエンジン音と振動に揺られ、ふかふかのボックスシートに腰かける。「センヌキ」がぼろぼろのテーブルに依然として装備されている。車齢40年を超えるキハ52、今なお現役である。今回のダイヤ改正で米坂線からキハ52・58が駆逐されてしまった。大糸北線はキハ52が生き残る最後の線区ということになる。いつまでも国鉄型・国鉄色の聖地であって欲しいものだが、果してどうなるだろうか。

大糸線433D キハ52 115

糸魚川1820 → 新潟20281935着の長岡で降りて1944発の東京行Maxとき348号に乗り継ぐ予定だったが、目が覚めたらなんと20時過ぎであった。つまり、寝過ごしたことになる。いつだかの酒田行いなほでもそうだったが、東日本の485系には寝過ごしの思い出がつきまとう。現に、今日またやってしまった。ほとんどの乗客が長岡で降りたのだろうか、がらがらの車内で終着の新潟まで行かざるを得なくなり、まことに虚しい心境。さすがに今日は疲れたか。

北陸本線・信越本線1057M 特急北越7号 モハ484-1043

新潟2131 → 東京2340しかも新潟での接続が悪い。10分ほど前に東京行が出発してしまっている。結局、元の行程と変わらない最終列車に乗る羽目に。しかし、繰り下げない行程で寝過ごしたら東京に帰れなくなっていたわけだから、これでも良かったと見るべきか。上越新幹線は2時間あまりの旅。大宮まで来ると帰京感が湧いてくる。東の空には昇ったばかりの太った下弦の月が黄色く浮かぶ。旅も終焉である。

上越新幹線352C Maxとき352号 車番記録忘れ

帰宅は1時前であった。

写真

1枚目:交換して発車する夕刻の列車(@根知)。

2枚目:山奥に去ってゆく上り列車(@根知~小滝)。

3枚目:黄昏の糸魚川駅(@糸魚川)。

2163文字

早春の大糸線 Part 3

2009年3月15日 鉄道と旅行@小滝~根知山を下りる。姫川の河原をぶらぶらしたり、「黒部川電力 姫川第六発電所」を背景に入れることのできる撮影地を下見したり、次の429Dまでかなり暇である。西側の山間には明星山がのぞく。今日は天気が良くて何より。午前中ならば、河原に降りこの明星山を背景に据えて、橋梁を渡る列車を撮ることもできたのだが、今は完全な逆光となってしまう。日差しが強く鼻水もひどいので、とりあえず日陰に入って休憩する。国道の大正橋で姫川に合流する小滝川は、上流にヒスイの原石を産するという。景色は良いのだが、花粉は私の鼻腔を蝕んでゆく。鼻のかみすぎで鼻血が出て色々と大変である。がしかし、せっかくここまで来たのだから、そろそろ河原に下りて429Dを狙うことにしよう。

水際に近づき、大きい石に腰かけ縦構図で橋梁を捉える。手前に姫川の流れも入れてみる。先ほどに比べれば日は西に傾いたようで、列車の正面には光は当たらなさそうである。やがて、糸魚川行の429Dが小滝を発車し、夕方の姫川を渡ってゆく。国鉄色が美しい。すぐに撮影地を移動し、下見した発電所を望む場所へ。今の429Dと根知で交換してくる432Dをやはり後追いで撮影する。列車側面にしか光が当たらないが、日陰とはいえ一応発電所は入ったし、無理矢理かもしれないが左奥には雪山も入れることができた。大糸線らしい写真が手軽に撮れる場所といえる。ただ、曇りの日に訪れるべきかもしれない。

小滝付近での撮影はこれにて一通り終了である。列車は行ったばかりなので、隣の根知まで国道を歩くことにする。

写真(@小滝~根知)

1枚目:夕方の姫川を渡る糸魚川行。国鉄色が夕日に映える。

2枚目:小滝にさしかかる南小谷行。大糸線沿線には水力発電所が点在する。

808文字

早春の大糸線 Part 2

2009年3月15日 鉄道と旅行

北小谷駅に戻ると、ホームにうっすらと積もっていた雪はほとんど姿を消していた。薄い雪化粧も、昼前には溶けてしまいそうである。

注意力散漫というのか、きっとこういう不注意さが0.4222に直結しているんだなと思い若干憂鬱になりつつ、とりあえずは何枚かシャッターを切る。元々半逆光の場所なのであまり期待はしていなかったが、それにしても気の滅入る話である。撮影後は駅に戻った。駅前はひなびた雰囲気である。花粉が飛んでいるのか、鼻水が出始めた。

写真

1枚目:のんびり走る南小谷行(@小滝~平岩)。

2枚目:昼下がりの姫川を渡る(@根知~小滝)。

3枚目:再び橋梁にさしかかる(@根知~小滝)。

1648文字

北小谷937 → 平岩945やがて糸魚川行がやって来た。一駅移動し、まずは隣の平岩へ。車内はなかなか混雑している。平岩で下車したのは私一人であった。

大糸線425D キハ52 125

@平岩次の撮影目標である428Dまでは結構時間があるので、まずは駅の待合室で軽食。駅ノートなるものがあったので拝見すると、朝日荘という温泉旅館が近くにあって立ち寄り湯に入れるようだ。ここでまた入浴すると昨日由布院で焦って風呂に入った意味があまり無くなるのだが、撮影地で暇をつぶすのも微妙だったので結局入ることにした。一帯は姫川温泉郷と呼ばれる。硫化水素臭の漂う大きな岩風呂であった。この時間帯に入る客はさすがにおらず、一人の貸し切り状態。なかなか良かった。

@小滝~平岩火照ったまま姫川沿いの国道を小滝方面に向けて歩く。20分ほど歩けば目的の撮影地に到着である。雄大な山並みを背景に入れ、トンネル口のシェルターをくぐってきた列車を狙うことができる。姫川災害復旧を記念した公園でカメラを構える。日は既に高く、空気は暖かい。辺りには列車の接近を知らせる踏切も何もないので、縦構図でシェルター付近に意識を集中し、ぬっと姿を現すところを捉えるわけであるが、時刻が来てもなかなか現れない。腕も疲れてきたので、ファインダーから顔を離して辺りを見渡すと、なんと列車は既にゴロゴロと対岸を低速で走っているではないか。いつの間にシェルターから出てきたのか。

注意力散漫というのか、きっとこういう不注意さが0.4222に直結しているんだなと思い若干憂鬱になりつつ、とりあえずは何枚かシャッターを切る。元々半逆光の場所なのであまり期待はしていなかったが、それにしても気の滅入る話である。撮影後は駅に戻った。駅前はひなびた雰囲気である。花粉が飛んでいるのか、鼻水が出始めた。

平岩1209 → 小滝1223既に昼過ぎとなった。撮影地を変えるべく、隣の小滝に一駅移動する。やや暑い車内は混雑していたが、小滝で降りたのはやはり私一人であった。大糸北線は起終点での乗降が圧倒的に多いのだろう。

大糸線427D キハ52 125

@根知~小滝国道から分岐するつづら折りの山道を登り、5つ目のターンで道を逸れ、獣道のようなところに入る。ここは工事用道路の跡だという。しばらく進むと、俯瞰撮影に最適な小高い場所に出る。鉄塔などを処理する必要が若干あるものの、姫川を渡る大糸線の橋梁を3本も見渡せるので、1つの列車でもかなり充実した撮影が楽しめそうである。ところで、先ほどから鼻水がひどい。忌わしき花粉症か。背後はスギ林であるから、地獄ともいえる。それでも、撮影は行う。しばらく待っていると赤い115号が向こうからやって来た。430Dである。光線状態も良好。やはり国鉄色の単行列車はのどかな風景によく似合う。御一緒した方お疲れ様でした。

写真

1枚目:のんびり走る南小谷行(@小滝~平岩)。

2枚目:昼下がりの姫川を渡る(@根知~小滝)。

3枚目:再び橋梁にさしかかる(@根知~小滝)。

1648文字

早春の大糸線 Part 1

2009年3月15日 鉄道と旅行

目が覚めると5時前である。先刻黒部を発車したようだ。糸魚川まではあと半時間ほど。顔を洗い、車窓を眺める。小さな覗き窓は曇っていて、拭いてみたがすぐにまた曇ってしまう。外は寒いのだろうか。泊を発つと、車窓には寒々しい青色に染まった日本海が映る。海にせり出した国道と北陸自動車道の高架が見える。親不知を通過した模様。車掌がわざわざ来て下さり、「次が糸魚川です」と告げる。

糸魚川に降り立つと、少し太った下弦の月がまだ西の空に浮かんでいた。奥に聳える立山連峰は、青白く浮き上がっている。東の空は夜明け前の薄明で、一日の始まりを予感させる。空気は冷たいが、とりあえず静かな駅前に出る。北陸本線をくぐって駅の南側に出てしばらく歩くとセブンイレブンを見つけたので、食糧と予備の乾電池を調達する。再び駅に戻って来れば、大糸線の始発に丁度良い時分である。

キハ52は重厚な走りを見せ、姫川沿いに山奥へ分け入っていく。今年は暖冬で3月ともなれば沿線の雪はほとんど無いと聞いていたが、昨夜は雪が降ったのか、周りの山々はうっすらと雪化粧である。平岩では17分の長時間停車。心行くまでキハ52の撮影を楽しむことができる。この塗装はホームに佇んでいるだけでも十分絵になるから、嬉しい限りである。日の出を迎えても谷に日が差すにはまだ早い。青白い雪に囲まれて、しばし至福のひと時。やがて平岩を発車し、新潟・長野の県境を越える。私は北小谷で下車する。

写真

1枚目:早朝の平岩に到着した一番列車。国鉄色が映える(@平岩)。

2枚目:雄大な谷を走る大糸線。何処に写っているか分かるだろうか(@北小谷~平岩)

3枚目:南小谷を目指す下り列車。通過直前に曇ってしまった(@北小谷~中土)。

1417文字

糸魚川に降り立つと、少し太った下弦の月がまだ西の空に浮かんでいた。奥に聳える立山連峰は、青白く浮き上がっている。東の空は夜明け前の薄明で、一日の始まりを予感させる。空気は冷たいが、とりあえず静かな駅前に出る。北陸本線をくぐって駅の南側に出てしばらく歩くとセブンイレブンを見つけたので、食糧と予備の乾電池を調達する。再び駅に戻って来れば、大糸線の始発に丁度良い時分である。

糸魚川604 → 北小谷708エンジンをかけて停車していたのは赤い国鉄色の115号。今日のA2運用である。後続のA1運用は青い国鉄色の125号。

大糸線420D・422D キハ52 115

キハ52は重厚な走りを見せ、姫川沿いに山奥へ分け入っていく。今年は暖冬で3月ともなれば沿線の雪はほとんど無いと聞いていたが、昨夜は雪が降ったのか、周りの山々はうっすらと雪化粧である。平岩では17分の長時間停車。心行くまでキハ52の撮影を楽しむことができる。この塗装はホームに佇んでいるだけでも十分絵になるから、嬉しい限りである。日の出を迎えても谷に日が差すにはまだ早い。青白い雪に囲まれて、しばし至福のひと時。やがて平岩を発車し、新潟・長野の県境を越える。私は北小谷で下車する。

@北小谷~平岩駅前の旧国道を少し歩き、途中で脇道に逸れてつづら折りの山道を登る。空は青く明るいが辺りはまだ日陰で、路面は凍っている。注意深く歩くこと20分ほど。やがて眼下に姫川と大糸線の線路を俯瞰する場所に到着する。右下には李平の集落も見える。日はまだ昇ったばかりで、薄い積雪は溶けずにまぶしく光を反射している。しばらく待つと、先ほどの折り返し423Dがトコトコと北上していった。

@北小谷~中土来た道を戻り、撮影地を変える。この道は「塩の道」と呼ばれる旧街道のようだ。北小谷周辺は俯瞰撮影地が充実している。駅前を通り過ぎて国道148号線を南下することやはり20分ほど、今度は手前のトンネルに入る線路を見下ろすことができる場所に着く。先ほどの423Dと根知で交換して上ってくる426Dを狙う。通過前までは晴れていたのだが直前になって曇ってしまい、残念ながら見栄えのしない写真となってしまった。

写真

1枚目:早朝の平岩に到着した一番列車。国鉄色が映える(@平岩)。

2枚目:雄大な谷を走る大糸線。何処に写っているか分かるだろうか(@北小谷~平岩)

3枚目:南小谷を目指す下り列車。通過直前に曇ってしまった(@北小谷~中土)。

1417文字

暘谷1322 → 大分1349菜の花の築堤で談笑した地元の方が、日出駅手前の早咲きの桜を見に行きませんかとおっしゃるので、車に乗せていただくことになった。がしかし、道が分からなくなったとのことなので、結局暘谷駅手前で降ろして頂くことに。何はともあれ、ありがとうございました(難読駅名:ようこく)。さて、乗車券の経路に従い、とりあえず下りの普通に乗って大分まで出ることにする。この辺りは大分・別府の近郊ということで列車本数もそこそこ多い。別府湾岸から急激にせり上がる高崎山の麓を国道沿いに旋回すれば、まもなく大分である。

日豊本線4643M クモハ815-16

大分1408 → 由布院1523大分駅では富士の記念グッズなどが販売されたり、数多くの写真が展示されたりして活況を呈していたが、あまり時間が無かったので、食糧を調達して遠巻きに眺めるのみとなった。

久大本線4844D キハ125-14

大分からは久大本線で内陸へ踏み込む。ピカピカの高架ホームへ移動し単行列車に乗り込むと、車内はかなり混雑していた。見たところ、由布院への観光客もいるようだが、部活帰りと思しき学生も多く乗降してゆく。また、私含め最終富士の撮影帰りといった感じの鉄ヲタも少なからず乗っている模様。最後尾にかぶりつくと、列車が山間部に入っていく様が何となく見て取れる。線路端の菜の花は、列車が通過すると風圧で左右に揺れ、まるでこちらに手を振っているかのようだ。庄内ではいくぶん空いたので、ボックスシートに移動。それから半時間ほどで由布院に到着である。

@由布院滞在時間は55分しか無かったのだが、駅から徒歩10分の立ち寄り湯へ。なにぶん今晩の宿は夜行列車であって、明日も一日中動き回ることになるわけであるから、風呂には入っておこうというわけである。実際に入っていたのは20分ほどしか無くかなり慌ただしい入浴となったが、ひとまず目標は達成。急いで駅に駆け戻ると、発車時刻ぎりぎりであった。本来の予定では3時間ほど滞在するはずだったのだが、撮影優先であるから、最終列車が遅延した以上は仕方がない。頂上に雪をかぶった由布岳が美しかった。またの機会にゆっくりと訪れたいところではある。

由布院1618 → 日田1723来た時と同じ車両であった。由布院を出た列車はいくつかのトンネルを抜けた後、水分トンネルという長大なトンネルに入る。その名の通り、分水嶺を越えているのだろう。10km以上の長い道のりを経て、ようやく隣駅の野矢に到着。日が西に傾く中、列車は西進。途中からロングシートに着席したがすぐに眠りに落ちたようで、気がつけば終着の日田であった。

久大本線 キハ125-14

日田1734 → 田川後藤寺1841ここからは乗り潰しに徹する。まずは日田彦山線で田川後藤寺まで出る。いよいよ日は落ちたようで、夜の帳。宝珠山という駅があったが、ホームの向かい側には桜並木。開花すれば見事なのだろう。

久大本線・日田彦山線980D キハ147-91

田川後藤寺1847 → 新飯塚1908全国的に見てもかなり短い線区なのではないか。バス部品を流用したキハ31が運用に就く。「国鉄の遺産」と呼ばれる車両でもある。座るや否や寝てしまったし、車窓も真っ暗だったので後藤寺線についてはほぼ記憶がない。

後藤寺線1568D キハ31 2

新飯塚1915 → 博多1957JR型だけかと思ったら、415系も走っているようだ。やはりモーター音がなかなかうるさいが、それがまた良い。博多までは40分あまりの道のりである。

筑豊線・篠栗線・鹿児島本線4663H モハ415-507

@博多山陽新幹線までは時間があるので、予定通り地下街でラーメンを食することにする。「一蘭」というチェーン店があるようなので、そこへ赴く。面白いのは、カウンターは席ごとに隣と仕切りが立てられていて、厨房との間にも暖簾がかかり店員と互いに顔が見えないようになっている。「味に集中する」ための仕組みらしい。店内はかなり狭い。中華そばのような麺で、なかなか美味しかった。予め注文を事細かに指定できるのも良い。ただ唐辛子のスープを入れ過ぎた感があって、そこは後悔している。そして、夕食は終了。さて、九州の地を去る時が来た。

博多2040 → 新大阪2325「ひかりレールスター」である。車内の照明は結構薄暗いが、それがまた良い。2列&2列なので座席は広々としていて、座り心地も良い。この座席や、昼間のソニックの座席などと比べると、昨晩のN700系のぞみの指定席は随分と見劣りしてしまう。最前列と最後列にはコンセントが装備されているのでこれを拝借して携帯電話を充電。申し分なし。新大阪までは2時間40分あまりの快適な旅路である。

山陽新幹線588A ひかり588号 772-7705

新大阪2332 → 糸魚川528随分とハードな行程である気がするが、新大阪では7分の接続で急行きたぐにに乗り換える。せっかく富士・はやぶさの最終列車を見送った後、そのまま直帰するのも勿体ないので、明日は大糸線を撮り込んでから帰ろうと考えるわけである。大糸線の始発前に糸魚川に到着できるので、急行きたぐには大変重宝する。関東からならば急行能登でやはり始発前に現地入りできるので、大糸線は、関東・関西両圏から夜行急行で訪れることのできる国鉄色の聖地ということになる。

東海道本線・北陸本線501M 急行きたぐに モハネ583-102

間もなく列車は到着。583系。何度見ても貫禄充分。今回は敢えて中段寝台を取ってみた。券面に「中段」と印刷されるのも急行きたぐにだけであろう。早速乗ってみると、前々から聞いていた通り激狭である。上半身を起こして座れないという異常な狭さだが、狭い場所で横になって眠るというのも魅力的ではある。これはあくまで個人的な意見。仰向けになると、上段寝台がのしかかる荷物棚のパイプが露出している。枕もとにはランプがあり、申し訳程度に覗き窓も設置されている。高度成長期、鉄道輸送量が爆発的に伸びる中で考案された「昼夜両用」という画期的な車両だが、今となっては「昭和の遺物」と呼ぶにふさわしく、少なくとも、21世紀にあって3段寝台とは、時代錯誤の感もある。デッキや通路の天井は異様に高い。しかしながら至るところに当時の開発陣の苦労が見て取れるようにも思う。こういった車両が未だに定期列車で現役なのは奇跡といえるのではないか。その奇跡を支えるだけの特殊な需要もあることに違いはない。急行きたぐには、大阪圏の最終列車、北陸圏の始発列車、新潟圏の通勤列車といった多様な表情を見せる。自由席・グリーン席・B寝台・A寝台という豊かな車内設備もこの車両の特徴であろう。

京都で日付が変わり、あとは眠りに就く。狭い空間だが寝る分には特に問題は無い。乗ってからすぐに寝て翌朝が早いといった場合なら、中上段でも差し支えないように思う。きたぐには夜の鉄路を北陸路へ・・・

写真

1枚目:久大本線と日田彦山線が並ぶ(@日田)。

2枚目:後藤寺線キハ31(@新飯塚)。

3枚目:583系3段寝台。手前の中段が今晩の寝床(@急行きたぐに車内)。

3600文字

さらば九州ブルトレ Part 4

2009年3月14日 鉄道と旅行

博多行普通1189Mは、はやぶさに道を譲る。

「白いソニック」ということで、車両は885系。幸いにも接続は取ってくれたようで、列車は6分遅れで小倉を発車し、日豊本線に歩みを進めて快調に飛ばし始めた。宇島では若干空いたので、自由席に着席。中1の鉄研旅行で長崎行かもめに乗った記憶があるが、やはり座席は黒革のシートである。どっかりとした座り心地は583系のボックスシートを彷彿させ、昨晩の新幹線指定席よりも数段快適である。JR九州は独自色の濃い車両を次々と開発しているが、その試みは成功していると言えるのではないか。

先ほどデッキで検札して頂いた車掌は「この後に富士が来ますよ」と言う。最後の九州ブルトレは少なからぬ注目の的となっているようだ。車窓を眺めると、のどかな田園風景の中、カメラを構えたファン、見送りに来たと思われる地元の人々が点々と見える。天気は晴。宇佐を出ると国東半島の付け根を越える。やがて5分遅れで杵築に到着である。

地元の方としばし談笑する。日出駅近くに早咲きの桜があるのでそれを見に行こうとしたが、ついでに最終のブルトレも見送ろうと思ったのだそうだ(難読駅名:ひじ)。12時42分、長い汽笛が聞こえる。2時間遅れで富士は日豊本線を下って来たのだ。何度も何度も汽笛を吹鳴しながら、杵築駅を出た富士は築堤に接近する。ED76の赤色、客車の青色、そして菜の花の黄色が鮮烈なコントラストをなす。早春の風景の中、富士は終着大分へラストラン。大勢の人々に見送られ、築堤を駆け抜ける。春の日差しを受けて、ED76 90率いる最終列車は築堤に続く八坂川の鉄橋を渡っていく。汽笛が寂しげに響く。やがて列車は鉄橋を去り、姿を消した。終着はもうすぐである。最後は、別府湾に惜別のホイッスルを鳴らして走るのだろうか。九州の地を駆けることは、もうない。

写真(@杵築~大神)

1枚目:菜の花の築堤を駆け抜ける最終富士。

2枚目:牽引の任に就くED76 90。春の日差しを浴びる。

3枚目:さようなら、九州ブルトレ。

1544文字

門司1103(+4) → 小倉1109(+4)はやぶさの後を追って、1189Mも門司を発つ。元々の予定では小倉から日豊本線に入り、ソニックで先回りすることになっていたが、遅延ゆえに小倉で乗り換えられるか否か不安である。車掌に尋ねると、接続は取ってくれるはずだという。

鹿児島本線1189M クハ813-219

小倉1114(+6) → 杵築1216(+5)小倉に降り立つと、隣にはやぶさが青い編成を横たえていた。同じく青いソニック18号と顔を並べている。世代交代を象徴するこの風景をカメラに収めたいのは山々だったが、はやぶさがすぐに発車してしまったのと、ソニック15号への乗り換えを急がねばならなかったことがあって、断念した。

日豊本線3015M 特急ソニック15号 クモハ885-403

「白いソニック」ということで、車両は885系。幸いにも接続は取ってくれたようで、列車は6分遅れで小倉を発車し、日豊本線に歩みを進めて快調に飛ばし始めた。宇島では若干空いたので、自由席に着席。中1の鉄研旅行で長崎行かもめに乗った記憶があるが、やはり座席は黒革のシートである。どっかりとした座り心地は583系のボックスシートを彷彿させ、昨晩の新幹線指定席よりも数段快適である。JR九州は独自色の濃い車両を次々と開発しているが、その試みは成功していると言えるのではないか。

先ほどデッキで検札して頂いた車掌は「この後に富士が来ますよ」と言う。最後の九州ブルトレは少なからぬ注目の的となっているようだ。車窓を眺めると、のどかな田園風景の中、カメラを構えたファン、見送りに来たと思われる地元の人々が点々と見える。天気は晴。宇佐を出ると国東半島の付け根を越える。やがて5分遅れで杵築に到着である。

@杵築~大神駅から撮影地を望むことができる。菜の花の絨毯が敷き詰められた築堤である。桜こそまだ咲かないものの、九州は既に春である。しかし、桜を待たずして、九州ブルトレは一足先に姿を消す。昨晩の東京に始まり、桑原漁港、門司と最終列車を追跡してきた。最後の最後は、ここで富士を見送ろう。

地元の方としばし談笑する。日出駅近くに早咲きの桜があるのでそれを見に行こうとしたが、ついでに最終のブルトレも見送ろうと思ったのだそうだ(難読駅名:ひじ)。12時42分、長い汽笛が聞こえる。2時間遅れで富士は日豊本線を下って来たのだ。何度も何度も汽笛を吹鳴しながら、杵築駅を出た富士は築堤に接近する。ED76の赤色、客車の青色、そして菜の花の黄色が鮮烈なコントラストをなす。早春の風景の中、富士は終着大分へラストラン。大勢の人々に見送られ、築堤を駆け抜ける。春の日差しを受けて、ED76 90率いる最終列車は築堤に続く八坂川の鉄橋を渡っていく。汽笛が寂しげに響く。やがて列車は鉄橋を去り、姿を消した。終着はもうすぐである。最後は、別府湾に惜別のホイッスルを鳴らして走るのだろうか。九州の地を駆けることは、もうない。

写真(@杵築~大神)

1枚目:菜の花の築堤を駆け抜ける最終富士。

2枚目:牽引の任に就くED76 90。春の日差しを浴びる。

3枚目:さようなら、九州ブルトレ。

1544文字

さらば九州ブルトレ Part 3

2009年3月14日 鉄道と旅行

最終列車の通過直後に日が差してきた。のどかな朝の漁港。しばらくここでのんびりしても良さそうだが、列車を追いかけるべくまずは戸田駅まで戻らねばならない。もと来た坂道を登り、桑原の集落を後にする。途中で老婦人とすれ違う。「富士を撮ったの?」と訊かれる。地元の日常に定着していた富士・はやぶさの姿を垣間見た。そんな九州ブルトレも、もう先刻行ってしまったのだ。すると、郵便局のバイクが集落へ向かって駆け下りていく。今日最初の配達だろうか。跨線橋の近くまで戻ると、青い水平線が彼方に覗いていた。美しい場所である。

4番線、特に編成切り離し部分は活況を呈している。それぞれの人が、最後のひと時を楽しんでいるようである。たった一区間だけのEF81のショートリリーフ、目まぐるしく機関車が替わっていく「関門の儀式」も今日が最後。編成が切り離されたようだ。まずは、はやぶさが先発する。相方の富士と出会うことはもう二度とない。私の乗る1189Mに先行し、富士編成を4番線に残して、はやぶさはゆっくりと門司駅を去って行った。

写真(@門司)

1枚目:EF81 411に牽引され、門司駅に進入する最終富士・はやぶさ。

2枚目:関門海峡を渡るブルトレも見納め。九州島内最終行路の始まり。

3枚目:先発するはやぶさ。熊本へのラストラン。

1593文字

戸田943(+5) → 新山口1013(+5)列車は5分遅れで到着。新山口での新幹線接続にほぼ余裕が無くなったことになり、若干不安である。戸田を発車してしばらくすると、先ほどの桑原漁港を眼下に見下ろしながら列車は海沿いに出て、トンネルをいくつかくぐる。四郎谷の入り江を通り過ぎると、再びトンネルに入る。海を映す車窓は至ってのどかで、やがて富海。その後も遅延は回復せず、結局新山口には5分遅れのまま到着した。

山陽本線625M モハ114-2014

新山口1014 → 小倉1033急いで新幹線ホームに向かい、なんとか間に合った。さすがは新幹線、小倉までは20分足らずであるから、混んでいる自由席に座るのも面倒で、ずっとデッキに立ちっぱなしであった。ぐんぐんと加速していく中、窓の外に目をやると、先ほどの625Mがトコトコと田園風景の中を走っていくのが見えた。やがてこちら側はトンネルに突入し、いくつもの山を直線的に貫通して九州へ急ぐ。

山陽新幹線99A のぞみ99号 車番記録忘れ

小倉1039 → 門司1045一時、ホームが分からずに困惑したが、予定していた下関行の普通に無事乗車。富士・はやぶさはほぼ2時間遅れになっているというから、次の門司でなんとか迎えられるはずだ。

鹿児島本線5152M クハ411-217

@門司門司に到着すると、すぐに反対側の4番線に富士・はやぶさが入線してきた。大勢の人が待ち構えている。私も辛うじてその姿をカメラに収めることができた。門司といえば昨年9月はやぶさに乗った際に撮影を堪能したが、今回は最終日である。毎日毎日行われていた富士とはやぶさの編成切り離しも、今日限りである。富士・はやぶさ両列車にとってみれば、いわば互いに永遠の別れとなるわけだ。富士は大分へ、はやぶさは熊本へ、それぞれの目的地へ最後の旅立ちである。

4番線、特に編成切り離し部分は活況を呈している。それぞれの人が、最後のひと時を楽しんでいるようである。たった一区間だけのEF81のショートリリーフ、目まぐるしく機関車が替わっていく「関門の儀式」も今日が最後。編成が切り離されたようだ。まずは、はやぶさが先発する。相方の富士と出会うことはもう二度とない。私の乗る1189Mに先行し、富士編成を4番線に残して、はやぶさはゆっくりと門司駅を去って行った。

写真(@門司)

1枚目:EF81 411に牽引され、門司駅に進入する最終富士・はやぶさ。

2枚目:関門海峡を渡るブルトレも見納め。九州島内最終行路の始まり。

3枚目:先発するはやぶさ。熊本へのラストラン。

1593文字

さらば九州ブルトレ Part 2

2009年3月14日 鉄道と旅行

4時30分、起床。もっと眠っていたいところではあるが、昨夜東京で見送った最終列車を見送るには、そろそろ出発せねばならない。

四郎谷という有名撮影地も存在するこの区間だが、若干遠いのと、撮れる写真の多様性という観点から、今回は諦めることにした。私が向かったのは、桑原という小さな漁港。これまでにいくつか作例を拝見したことがあったのだが、その漁港の表情などを絡められるところに魅力を感じたのである。

駅前には国道2号線が走る。途中で脇道に逸れ、桑原漁港への道を歩く。電灯が少ないため、道は真っ暗でやや恐ろしい雰囲気である。奥の闇に向かってひたすら歩くこと20分あまり。山陽本線を跨ぐところまでやって来ると、線路がカーブしたその先に、本当に幽かなのだが、暗い水平線を目にした。海である。その後は下り坂で、小さな集落に行きつく。視界が開けると、そこは未明の漁港。人々はまだ眠っているようだ。点々と並んだ電灯は、突堤に並んだ灯り。赤い電灯は、突堤の先端を示しているのだろう。静謐な早朝である。

西側にある突堤の先端まで向かう。昨夜の雨の水たまりが残っている。海はすぐ下の足元。入り江の波は穏やかで、海面は黒々と揺れている。潮風は非常に冷たく、凍える思いである。漁港の風景を絡めて、とりあえず貨物列車や普通列車などを撮影する。運行情報を確認してみると、どうやら最終富士・はやぶさは100分ほど遅れて走っているようだ。ということは、この先の行程を繰り下げねばならなさそうである。ようやく朝日が昇って来たが、やはり非常に寒い。辺りには、釣り人の姿が2人ほど見えるのみ。遠くを見渡せば、海岸線が美しい。この漁港からは岬に隠されて見えないが、一つ西側の入り江である四郎谷からは、人間魚雷回天の悲哀をこめた大津島が見えるという。

到着したのは6時過ぎであるから、結局3時間弱も待ったことになる。富士・はやぶさはようやくやって来た。汽笛が聞こえる。海に別れを告げているのだろうか。EF66に率いられ、青い客車の長大編成が漁港の真上を駆け抜けてゆく。東京発の特急列車、毎朝の風景も、今日限りである。最後は、突堤の西側から望遠で撮影。桑原漁港通過から1分あまり経つと、青い列車はトンネルの合間に姿を現して、やがて山の中に消えていった。

写真(@戸田~富海)

1枚目:朝を迎えた最終列車。

2枚目:青い流星の如く駆け抜けてゆく。

3枚目:周防灘に別れを告げる。

1453文字

新山口502 → 戸田531夜の明けない駅前は閑散としてまだ真っ暗。昨夜の雨は既に上がったようである。上りの始発列車に乗り込んだ。戸田駅で降りたのは私一人であった(難読駅名:へた)。

山陽本線2526M モハ115-2029

@桑原漁港何故戸田で降りたか。山陽本線は海線と呼んで差し支えないのかもしれないが、実際に海に面する区間はわりと限られる。その中で、戸田~富海間では、山陽本線は周防灘に極めて接近して走る(難読駅名:とのみ)。富士・はやぶさは瀬戸内海に別れのホイッスルを吹鳴して駆け抜けることになるだろう。山陽路で朝を迎えた最終列車を見送る場所としてふさわしいと考えたのである。

四郎谷という有名撮影地も存在するこの区間だが、若干遠いのと、撮れる写真の多様性という観点から、今回は諦めることにした。私が向かったのは、桑原という小さな漁港。これまでにいくつか作例を拝見したことがあったのだが、その漁港の表情などを絡められるところに魅力を感じたのである。

駅前には国道2号線が走る。途中で脇道に逸れ、桑原漁港への道を歩く。電灯が少ないため、道は真っ暗でやや恐ろしい雰囲気である。奥の闇に向かってひたすら歩くこと20分あまり。山陽本線を跨ぐところまでやって来ると、線路がカーブしたその先に、本当に幽かなのだが、暗い水平線を目にした。海である。その後は下り坂で、小さな集落に行きつく。視界が開けると、そこは未明の漁港。人々はまだ眠っているようだ。点々と並んだ電灯は、突堤に並んだ灯り。赤い電灯は、突堤の先端を示しているのだろう。静謐な早朝である。

西側にある突堤の先端まで向かう。昨夜の雨の水たまりが残っている。海はすぐ下の足元。入り江の波は穏やかで、海面は黒々と揺れている。潮風は非常に冷たく、凍える思いである。漁港の風景を絡めて、とりあえず貨物列車や普通列車などを撮影する。運行情報を確認してみると、どうやら最終富士・はやぶさは100分ほど遅れて走っているようだ。ということは、この先の行程を繰り下げねばならなさそうである。ようやく朝日が昇って来たが、やはり非常に寒い。辺りには、釣り人の姿が2人ほど見えるのみ。遠くを見渡せば、海岸線が美しい。この漁港からは岬に隠されて見えないが、一つ西側の入り江である四郎谷からは、人間魚雷回天の悲哀をこめた大津島が見えるという。

到着したのは6時過ぎであるから、結局3時間弱も待ったことになる。富士・はやぶさはようやくやって来た。汽笛が聞こえる。海に別れを告げているのだろうか。EF66に率いられ、青い客車の長大編成が漁港の真上を駆け抜けてゆく。東京発の特急列車、毎朝の風景も、今日限りである。最後は、突堤の西側から望遠で撮影。桑原漁港通過から1分あまり経つと、青い列車はトンネルの合間に姿を現して、やがて山の中に消えていった。

写真(@戸田~富海)

1枚目:朝を迎えた最終列車。

2枚目:青い流星の如く駆け抜けてゆく。

3枚目:周防灘に別れを告げる。

1453文字

さらば九州ブルトレ Part 1

2009年3月13日 鉄道と旅行

特急富士・はやぶさは今宵の最終列車をもって運行を終了する。高速化・効率化の時代にあって、旧態依然たる寝台特急は競争から取り残された。遂に最後の九州行の列車が、ひっそりと姿を消すのである。

時間はあっという間に過ぎる。多くの人が別れを惜しんでいる。やがて発車時刻、18時3分を迎えた。長い発車メロディが流れる。群衆に見守られる中、車掌は窓から身を乗り出し、扉を閉める。機関士と無線で交信し、やがて青い客車はゆっくりとホームを滑り出す。発車。「ありがとう」「さようなら」の声があちこちから飛び交い、拍手が湧き起こる。最終列車、東京を出発。九州までの最後の道のりが始まった。

新幹線といえども新山口まではおよそ4時間半もの長旅で、さすがに疲れる。しかしながら高速性・定時性・安全性に優れた新幹線というシステムには改めて感服する次第である。夜の新山口は静かな雨が降っていた。今晩は駅前の東横インに一泊する。

写真(@東京)

1枚目:夕刻の10番線は異様な雰囲気。

2枚目:最終列車への惜別乗車。

3枚目:まもなく発車時刻。手紙を受け取ったのだろうか。

942文字

@東京旅の序章。夕刻の10番線は凄まじい人出で、異様な空気に包まれている。大勢の人が待ち構える中、程なくして富士・はやぶさはホームに入線してきた。夕方になると幾多もの寝台特急が東京駅から続々と西へ旅立つ時代もあった。しかし、東京駅でブルートレインを目にすることが出来るのも今日限りである。

時間はあっという間に過ぎる。多くの人が別れを惜しんでいる。やがて発車時刻、18時3分を迎えた。長い発車メロディが流れる。群衆に見守られる中、車掌は窓から身を乗り出し、扉を閉める。機関士と無線で交信し、やがて青い客車はゆっくりとホームを滑り出す。発車。「ありがとう」「さようなら」の声があちこちから飛び交い、拍手が湧き起こる。最終列車、東京を出発。九州までの最後の道のりが始まった。

東京1810 → 新山口2237私は帰らない。後続の新幹線で西へ先回りする。後期試験を放棄したこの日は、私自身の旅立ちの日でもある。富士・はやぶさのラストランの日が、新たな一歩を踏み出す日となることを願い、思考を整理するための旅行という意味もこめて、今回は、最終列車を九州まで追跡するのである。

東海道・山陽新幹線51A のぞみ51号 785-20

新幹線といえども新山口まではおよそ4時間半もの長旅で、さすがに疲れる。しかしながら高速性・定時性・安全性に優れた新幹線というシステムには改めて感服する次第である。夜の新山口は静かな雨が降っていた。今晩は駅前の東横インに一泊する。

写真(@東京)

1枚目:夕刻の10番線は異様な雰囲気。

2枚目:最終列車への惜別乗車。

3枚目:まもなく発車時刻。手紙を受け取ったのだろうか。

942文字